AMP pour toutes : vraiment ?

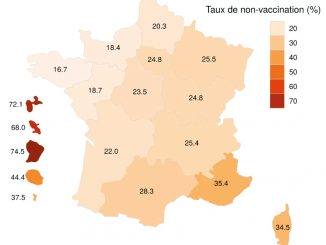

Votée le 2 août de l’année dernière, la nouvelle loi de bioéthique a-t-elle été surcalibrée ? Sur un plan moral, juridique et éthique, probablement pas. Mais d’un point de vue fonctionnel, sur le terrain, le système ne suit pas. Mesure phare de cette loi, l’accès à l’assistance médicale à la procréation (AMP) est désormais élargi à toutes les femmes, qu’elles soient célibataires ou en couple avec une autre femme. Auparavant, le recours à ces techniques n’était accessible qu’aux couples hétérosexuels sur indication médicale. Quelques mois à peine après l’application de cette nouvelle loi, promulguée par décret le 28 septembre 2021, les professionnels, en grave sous-effectif, étaient débordés. Presque 7000 demandes d’AMP avec don de spermatozoïdes, de la part de couples de femmes et de femmes seules, étaient comptabilisées par l’Agence de la biomédecine en 2021. Pour le seul premier trimestre 2022, ce type de demandes a dépassé les 5000. Dans leurs prévisions les plus optimistes, les estimations préalables avaient imaginé un surplus de demandes de 4000 à peine. La file active a donc explosé, bien au-delà des prévisions. « Auparavant, il y avait environ 2000 demandes par an. L’augmentation a été multipliée par 7 ! », témoigne Catherine Metzler-Guillemain, du laboratoire de biologie de la reproduction du Cecos de l’hôpital La Conception, à Marseille. Résultat : pour les femmes en attente, les délais ont considérablement augmenté. Selon l’Agence de la biomédecine, au 31 mars 2022, il fallait en moyenne attendre 13,6 mois, soit largement plus d’un an, pour être prise en charge. À la louche, il faudrait au moins 6 mois pour obtenir un premier rendez-vous, puis 6 autres mois, au moins, de parcours. Avec de grandes variations selon les régions. La nouvelle loi impose de traiter tous les patients de la même façon, avec les mêmes délais, en attribuant des gamètes par ordre chronologique. L’orientation sexuelle, le statut marital, l’origine géographique des […]