L’usage de drogue en contexte sexuel suscite l’attention des médias et des chercheurs. Cette attention s’est surtout concentrée sur les pratiques des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) et recourant au chemsex, une pratique dont la définition reste plurielle (voir encadré). Le

Gouvernement emboite le pas : la dernière feuille de route en santé sexuelle pour 2021-2024 recommande d’améliorer le repérage et la prise en charge des chemsexeurs, exposés à des risques addictifs et sexuels. Un rapport national a aussi été commandé sur le sujet au professeur Amine

Benyamina, chef du service de psychiatrie et d’addictologie de l’hôpital Paul-Brousse, et devrait être rendu public prochainement. Mais qu’en est-il des femmes ?

En France, l’étude Sea, Sex and Chems, coordonnée par une équipe de médecins-addictologues et sexologues, a livré ses premiers résultats fin 2021 concernant la consommation de produits dans le cadre sexuel, y compris chez les femmes. Elle a donné lieu à une première communication intitulée « Chemsex en population féminine : la grande inconnue ou la grande oubliée ? »

CHEMSEX CHEZ LES FEMMES

Sea, Sex and Chems a tenté de toucher un public large d’hommes et de femmes majeurs. Entre mars et juillet 2021, un questionnaire en ligne a été diffusé au sein de milieux festifs et militants LGBT et par des médias. L’objectif était de repérer les facteurs de risques de déclenchements d’addictions comportementales et sexuelles ou liées aux produits dans le cadre du chemsex. Au total, 2676 personnes ont répondu au questionnaire, « un des effectifs les plus conséquent jamais constitué en France sur la thématique », selon les chercheurs. Dans cet effectif, 723 femmes ont répondu. Parmi elles, 198 ont décrit avoir déjà pratiqué le chemsex, représentant 15,6 % de l’effectif de « chemsexeurs.euses » de l’étude.

Leur moyenne d’âge est de 27,4 ans et 70,7 % ont suivi des études supérieures. Elles se décrivent comme hétérosexuelles en majorité (44,4 %), bisexuelles (28,3 %), pansexuelles (16,7 %) et homosexuelles (10,6 %). « Nous avons été surpris de la proportion de femmes hétérosexuelles, car nous avions davantage communiqué dans la communauté LGBT, explique

Dorian Cessa, médecin du centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (Csapa) des Hospices civils de Lyon, l’un des coordinateurs de l’étude. Un autre biais de sélection provient du fait que nous avons travaillé avec des associations d’usagers de drogues. Les Parisiennes étaient très représentées chez les chemsexeuses, ce qui corrobore le constat d’un phénomène encore très urbain. »

Qu’est-ce que le chemsex ?

© Igorzvencom – adobestock.com

Le chemsex est issu de la contraction des termes anglais « chemicals » et « sex ». On peut le traduire en français par « sexe sous produits ». Son périmètre n’est pas parfaitement circonscrit. Dans l’acception commune, la pratique désigne la consommation de substances dans un contexte et un but sexuels. Les produits utilisés sont des psychostimulants : les cathinones (dont la 3MMC, 4MEC, NRG2…) et/ou le GHB ou le GBL, seuls ou parfois associés avec d’autres substances (cocaïne, kétamine, Crystal Meth, poppers, MDMA, méthamphétamine, etc.). « L’alcool tend à désinhiber, mais il n’augmente pas les performances sexuelles, note Cécile Miele, psychologue et sexologue et responsable pédagogique du DU de sexologie à l’université de Clermont-Ferrand. C’est pourquoi il n’est pas intégré dans la définition du chemsex habituellement. » Mais certains auteurs y incluent l’usage, isolé ou associé, de tous types de substances, comme l’alcool. D’autres parlent de « pharmacosex » pour désigner la consommation de tout type de produit dans un but sexuel, sans restreindre la pratique à une communauté spécifique. Mais la perception du chemsex, né parmi les populations des hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes (HSH) et hétérosexuelles libertines, reste associée à des pratiques homosexuelles masculines : sessions sexuelles organisées, orientées vers le sexe de groupe et/ou des pratiques dites « hard ». Il peut aussi se pratiquer en solo ou en couple. Les données de prévalence des pratiques de chemsex sont parcellaires. En juillet 2017, l’Observatoire français des drogues et toxicomanies (OFDT) relevait que « les signaux sanitaires attestant d’usages problématiques de nouveaux produits de synthèse en contextes sexuels sont apparus très tôt et les professionnels rencontrent depuis 2010 environ des patients en difficulté, usagers de cathinones à l’occasion de rapports sexuels ».

Sources :

- OFDT. Chemsex, Slam – Renouvellement des usages de drogues en contextes sexuels parmi les HSH. Théma Trend, juillet 2017

- Réseau des établissements de santé pour la prévention des addictions. Livret d’information pour les professionnel[le]s et les intervenant[e]s de santé. Septembre 2016

- Leah Moyle and coll. Pharmacosex : Reimagining sex, drug and enhancement. International Journal of Drug Policy. 2020 Nov 24;86:102943. doi: 10.1016/j.drugpo.2020.102943

- Lawn W, Aldridge A, Xia R, et al. Substance-Linked Sex in Heterosexual, Homosexual, and Bisexual Men and Women: An Online, Cross-Sectional “Global Drug Survey” Report. J Sex Med 2019;16:721e732.

TENDANCES ET INTERROGATIONS

Sans être alarmistes, les données sur la pratique du chemsex dans ce petit effectif de femmes ouvrent vers d’autres interrogations (voir encadré p. 24). Les femmes consomment des produits différents des hommes, sachant que l’étude a volontairement exclu l’alcool des substances utilisées dans le cadre sexuel. « Plus d’un tiers des femmes ayant un usage de drogue dans le cadre sexuel a consommé du cannabis de façon mensuelle, mais seulement 11 % ont consommé du GHB/GBL et 9 % des nouveaux produits de synthèse, relate Dorian Cessa. Chez les hommes chemsexeurs, ces psychostimulants arrivent en tête. En revanche, davantage de femmes que d’hommes consomment de la kétamine, même si elles ne sont que 4 % des chemsexeuses à le faire. » Par ailleurs, 18,16 % des chemsexeuses ont consommé de la cocaïne et 15 % des stimulants. L’étude rapporte aussi que 10 % des chemsexeuses ont un usage mensuel de produits dans le cadre sexuel. Il s’agit alors surtout de consommatrices de GHB ou cathinones, de puissants psychostimulants.

« La plupart des produits ont un “ intérêt ” dans le cadre sexuel, explique Dorian Cessa. Le cannabis a un effet anxiolytique, en partie sédatif et antalgique, répondant ainsi à certains problèmes dans le cadre de la sexualité. La cocaïne est stimulante, sans favoriser une dissociation. Les amphétamines et la MDMA/ecstasy sont entactogènes, c’est-à-dire qu’elles facilitent le contact, tout en stimulant les sens et le plaisir. Le GHB est connu comme la drogue du violeur, du fait de ses propriétés amnésiques à fortes doses. À doses plus faibles, il procure une ivresse, une euphorie, une désinhibition et une majoration de l’appétit sexuel et des sensations orgasmiques.

Il n’est pas très addictogène, mais peut être dangereux en cas de surdosage ou d’overdose, avec des convulsions, coma ou décès. Associé à l’alcool, il peut provoquer des arrêts cardiaques brutaux. Les cathinones ont des effets cocaïne-like et amphétamines-like. Elles majorent non seulement le plaisir, mais permettent de faire durer longtemps, parfois pendant plusieurs jours, les pratiques sexuelles. »

L’étude note une différence de taille entre les femmes et les hommes. Chez les HSH, l’initiation aux produits s’est déroulée lors de sessions sexuelles, tandis qu’une plus grande proportion de femmes avait déjà consommé des produits avant de transposer cette pratique dans le cadre sexuel. C’est ce qui explique sans doute pourquoi l’initiation a eu lieu à 30 % via les applications de rencontre chez les HSH, contre 4 % chez les femmes, davantage initiées par des connaissances (71 %). Par ailleurs, 31 % des chemsexeuses ont connu leur premier rapport sexuel avant l’âge de 15 ans, contre 13 % chez les non-chemsexeuses.

Autre donnée intéressante, la préexistance de dysfonctions sexuelles est retrouvée chez les chemsexeurs. « Les troubles sont différents, mais présents chez 50 % des femmes avant l’initiation aux produits et chez 46 % des HSH, explique Dorian Cessa. On peut supposer que cela incite à pratiquer le chemsex. Implanté en population féminine, le chemsex répond sans doute à des problématiques sexuelles globales. »

Si l’alcool n’a pas été intégré aux produits retenus dans l’étude, les répondants ont eu à remplir le questionnaire DETA (Diminuer, Entourage, Trop, Alcool), évaluant le risque d’addiction. Parmi les chemsexeuses, 60 % présentaient un risque d’addiction à l’alcool. « L’alcool est la première substance mésusée et le premier produit psychoactif utilisé dans le cadre de la sexualité, souligne Dorian Cessa. Dans notre étude, nous ne l’avons pas inclus, admettant que l’usage de l’alcool relève d’une culture implantée socialement, tandis que la consommation des autres produits relève d’une autre culture. Nous avions déjà fait un pas de côté, en élargissant la population étudiée et la gamme des produits consommés, alors que de nombreux auteurs considèrent que le chemsex n’implique que l’usage de nouveaux produits de synthèse et est culturellement cantonné aux HSH. »

L’étude révèle en tout cas des risques addictologiques et sexologiques. Ainsi, parmi les chemsexeuses, plus de 85 % présentent des risques d’addiction aux drogues, évalués par l’échelle DAST (Drug Abuse

Screening Test). Parmi les facteurs de risques identifiés, les chercheurs retiennent que 56 % ont des partenaires multiples, 46 % des pratiques sadomasochistes, 44 % ont connu un changement d’orientation sexuelle et 70 % ont vécu des violences sexuelles. Les chercheurs notent que 7,1 % ont eu des expériences sexuelles tarifées contre 1,3 % des non-chemsexeuses. Enfin, 7,1 % des chemsexeuses présentent des troubles de l’hypersexualité, contre 0,8 % des non-chemsexeuses.

ÉTUDES PARCELLAIRES

Les données de Sea, Sex and Chems, représentant un faible échantillon, ne peuvent être extrapolées. « Cette recherche nous a permis de repérer une potentielle diffusion de la pratique du chemsex dans les populations hétérosexuelles ou lesbiennes souvent invisibilisées dans ce type d’étude », note cependant le docteur Dorian Cessa. Quelques recherches récentes, avec des acceptions variables du chemsex, vont dans le même sens. Un sondage récent mené par la mutuelle étudiante Heyme en juin 2021 auprès de 2043 jeunes âgés de 18 à 24 ans montre que 1 sur 10 a déjà utilisé des produits psychoactifs pendant et pour des relations sexuelles. Une étude publiée en 2019 dans le Journal of Sexual Medicine a étudié l’usage de drogue lié au sexe, incluant l’alcool, selon les différents sexes et orientations sexuelles. Si les chercheurs concluent que le chemsex est davantage utilisé par les hommes homosexuels, ils notent que l’alcool, le cannabis et la MDMA étaient les produits les plus utilisés dans le cadre sexuel par les hommes et les femmes. Là encore, l’échantillon était petit.

En décembre 2019, une autre recherche, menée par Matthew Hibbert et publiée dans l’International Journal of Drug

Policy, rapportait que, sur une population de 1501 femmes pratiquant le sexe avec des femmes (FSF), 39 % étaient consommatrices de substances, parmi lesquelles 44 % déclaraient des pratiques de chemsex. Une autre étude, menée dans des centres de dépistage et de prise en charge du Sida en Angleterre, a été publiée dans la même revue par Ada Miltz en 2021. Dans ses résultats, la prévalence de l’usage de drogue était de 23 % dans le groupe de 470 hommes séronégatifs, de 17 % chez 373 hommes séropositifs, de 15,3 % chez 676 femmes séronégatives et de 7,1 % chez 637 femmes séropositives. La prévalence du chemsex était nulle chez les personnes séropositives et faibles chez les séronégatives : 1 % des hommes et 0,2 % des femmes. L’absence d’usage du préservatif, la dépression et l’anxiété étaient observées dans tous les groupes, mais étaient particulièrement élevées chez les femmes. Ces premières études apportent des éclairages sur le lien entre usage de drogues et sexualité chez les femmes, mais d’autres études sont nécessaires pour mieux comprendre.

Pour Cécile Miele, psychologue et sexologue à l’unité de santé sexuelle et sexologie du CHU de Clermont-Ferrand, l’attention à la consommation de drogues dans le cadre sexuel ne doit pas être minimisée chez les femmes. « La sexualité des femmes est invisibilisée, souligne-t-elle. Par exemple, nous avons moins de représentations de la sexualité des femmes homosexuelles. La perception du chemsex chez les femmes tient à la fois à une façon inégalitaire de poser la question et au problème d’accès aux traitements pour les femmes. Le chemsex consiste surtout à augmenter les capacités sexuelles. Or, le Viagra s’est bien diffusé en population hétérosexuelle. Quid des pratiques des femmes qui n’en ont pas d’équivalent ? Les femmes nous consultent surtout pour des troubles du désir. Dans ces situations, l’alcool leur donne parfois du courage. »

APPROCHES GENRÉES

Une étude anglaise va dans le même sens. En 2020, dans l’International Journal of Drug Policy, une équipe de l’université et du King’s College de Londres a publié les résultats d’une enquête ethnographique menée sur des forums de discussion et d’entretiens menés auprès de femmes et d’hommes de toutes orientations sexuelles concernant leur pratique du chemsex. Les répondants décrivent l’augmentation des capacités de contact, la baisse de l’anxiété face à un nouveau partenaire sexuel, la transformation des sensations physiques et du désir, l’aspect antalgique et la perte recherchée d’inhibition provoqués par les drogues licites ou non. À l’inverse, ils relatent la façon dont l’acte sexuel améliore l’expérience des drogues, voire la contient, les « ramenant sur terre ». Les auteurs évoquent enfin l’« infusion » dans les pratiques sexuelles des discours d’accomplissement de soi, de développement personnel, de recherche du bonheur et d’amélioration technique, relayés par la société contemporaine. En cela, l’usage de drogue lors de relations sexuelles ne serait qu’un continuum, sous forme d’automédication, de la prise en charge biomédicale de la sexualité. Dans cette étude, certaines femmes évoquent davantage une dimension thérapeutique de l’usage de drogue en contexte sexuel, pour dépasser les réminiscences de violences sexuelles subies dans leur histoire. Elles sont aussi plus nombreuses à évoquer de la honte et des regrets concernant les actes sexuels pratiqués sous drogue. Pour les auteurs, cela n’est pas nécessairement lié à la question du consentement, qui peut parfois être altéré sous drogue. Les répondantes cherchaient bien à dépasser certaines limites via l’usage de drogue. Mais l’usage de substance n’a levé que temporairement leur conscience d’elle-même et leurs préoccupations liées à leur réputation, des problématiques particulièrement genrées selon les auteurs.

Comme le notent les auteurs de l’étude « Usages des drogues et conséquences : quelles spécificités féminines ? » publiée par l’Observatoire français des drogues et toxicomanies (OFDT), « les modes de consommation paraissent étroitement liés aux rôles sociaux plus qu’au sexe biologique, c’est-à-dire au genre (…) Ainsi, par exemple, parce qu’elles sont plus fréquemment stigmatisées, les pratiques addictives des femmes apparaissent-elles plus souvent clandestines. » Le fait est connu en périnatalité : les études sur la consommation d’alcool pendant la grossesse souffrent de biais de sous-déclaration. N’en est-il pas de même concernant le recours aux substances dans le cadre de la sexualité ? Pour Cécile Miele, le chemsex chez les HSH serait la partie émergée de l’iceberg, tandis que les femmes représenteraient la partie immergée. « Pourquoi le chemsex a démarré chez les HSH ? interroge-t-elle. Des études ont démontré un lien avec leur histoire et celle du VIH-Sida. La communauté gay a été stigmatisée et rejetée, entrainant des problématiques d’estime de soi, de stress, avec une recherche de pratiques dissociantes – à travers les produits ou une sexualité transgressive – liée à des psychautromatismes. » La société patriarcale et sexiste, certes de plus en plus dénoncée, ne soumet-elle pas les femmes à des expériences proches ?

DIFFUSION DES PRATIQUES ?

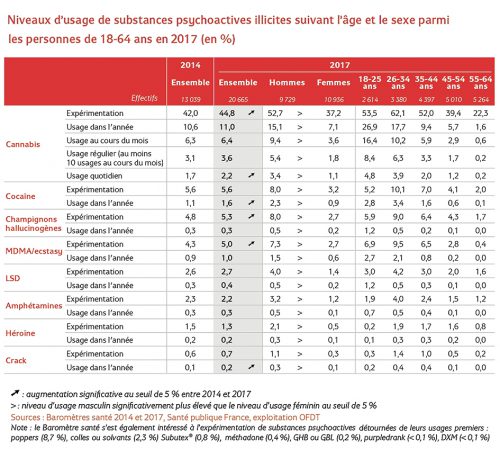

Pour autant, si une partie des consommatrices passent sous les radars des observateurs et si les informations concernant l’usage de NPS sont parcellaires, les données globales sur la consommation de drogues illicites par les femmes incitent à relativiser les inquiétudes. À l’exception des médicaments psychotropes, les femmes sont bien moins concernées que les hommes par des conduites addictives et restent minoritaires parmi les consommateurs les plus problématiques (voir p. 22).

La vigilance s’impose toutefois. En effet, la consommation d’alcool tend à converger entre hommes et femmes, ce « qui semble aller de pair avec un mouvement d’uniformisation des rôles sociaux » selon l’OFDT. Ce rapprochement est plus marqué chez les classes favorisées et les actifs occupés. Les alcooliers l’ont bien compris, comme le note l’OFDT, adaptant leur produits et leur marketing au marché féminin. De leur côté, les revendeurs de drogues illicites s’adaptent aux contraintes de leur marché.

L’OFDT souligne comment les réseaux ont innové depuis 2015 face à la répression policière, aux rénovations urbaines et à une clientèle des classes moyennes et supérieures plus réticente à se rendre sur des lieux de deals fixes. Les téléphones portables, l’Internet et les applications sont devenus les nouveaux supports de l’offre, permettant des transactions discrètes et des livraisons à domicile. Pendant le confinement de 2020, ces techniques de vente ont explosé.

Concernant les NPS, là encore, les réseaux contournent les interdictions légales en renouvelant les molécules. Depuis 2008, 286 nouveaux produits de synthèse ont été répertoriés en France et l’Observatoire européen des drogues et toxicomanies surveillait 735 nouvelles substances fin 2018. « La vente est facile sur les réseaux sociaux et le web, confirme Dorian Cessa. Des méthodes marketing, avec l’offre de cartes de fidélité, d’échantillons ou des campagnes de promotion ciblent des nouveaux consommateurs. Les cathinones sont peu chères, au prix de 6 à 8 euros le gramme, contre 60 euros pour la cocaïne, donc les prix ont aussi baissé ces dernières années. » Comme les alcooliers, les réseaux de drogue vont-ils cibler les femmes, nouvelle niche de consommateurs ?

L’attention des professionnels de santé à la consommation de drogue et à la sexualité de leur patientes est nécessaire. « Les consommatrices n’ont pas nécessairement de stigmates liés à leur usage et n’importe quelle femme peut être concernée », rappelle le professeur Benyamina. Les risques liés à l’alcool sont connus. Les risques des substances illicites sont aussi nombreux. Dans l’étude Sea, Sex and Chems, les femmes n’apparaissent pas comme pratiquant des injections de cathinones par voie veineuse pour le chemsex, une pratique attestée chez les HSH et qui est un motif de consultation. Mais toutes les substances qu’elles emploient, et en particulier les psychostimulants peuvent générer des troubles : tachycardie, crise d’angoisse ou panique, « crise de parano », symptômes dépressifs, idées suicidaires, symptômes délirants, sentiment de persécution, insomnie, hypersomnie, troubles cognitifs, décompensation de maladies psychiatriques, addiction, désocialisation, troubles sexuels, surdosages… Les risques de contamination par des IST ou encore d’absence de vigilance en matière de consentement sont aussi présents.

ACCOMPAGNER LA GLOBALITÉ

Certaines conséquences sont spécifiquement féminines : grossesse non désirée, risques tératogènes. « On ignore encore la tératogénicité des cathinones ou du protoxyde d’azote (gaz hilarant), une pratique qui explose chez les jeunes, note le professeur Amine Benyamina. Nous en saurons plus dans quelques années. » La Fédération Addiction rappelle aussi que l’analyse des 121 féminicides de 2018 a montré que dans 55 % des cas l’auteur ou la victime était sous l’emprise d’une substance. Tout comme la question des violences, aborder avec les femmes – de façon bienveillante et non jugeante – leur consommation de drogue et leur sexualité devrait être systématique.

Usages de drogues en population générale et chez les femmes

ALCOOL

• 3,4 millions de personnes ont une consommation à risque.

• 38,3 % des filles déclarent une alcoolisation ponctuelle importante dans le mois contre 48,1 % des garçons. 12,7 % des filles ont connu une ivresse au moins trois fois dans le mois et 2,2 % des ivresses au moins dix fois dans le mois contre respectivement 21 % et 5,2 % des garçons.

• 10 % des femmes de 18 à 64 ans déclarent une consommation régulière contre 29 % des hommes. Seulement 7 % rapportent une ivresse contre 22 % des hommes en 2015.

• 3 % des femmes enceintes déclarent une consommation hebdomadaire et 2 % une alcoolisation ponctuelle importante pendant la grossesse.

CANNABIS

• 18 millions d’expérimentateurs, dont 1,5 million de consommateurs réguliers et 900 000 consommateurs quotidiens.

• Parmi les 18-64 ans, 1 femme sur 10 a expérimenté le cannabis contre la moitié des hommes en 2017, des chiffres en augmentation. Mais seul 1,8 % des femmes en ont un usage régulier contre 5,4 % des hommes.

• Parmi les femmes enceintes, 2,1 % déclarent qu’il leur est arrivé de consommer du cannabis pendant leur grossesse.

PSYCHOTROPES

• En 2017, les remboursements sont plus fréquents chez les femmes (26 %) que chez les hommes (16 %). En 2017, 22 % des jeunes de 17 ans déclarent avoir déjà pris ce type de médicament : les filles sont 30 % à être concernées, contre 14 % des garçons.

• Les femmes prises en charge dans les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie

(Csapa) sont proportionnellement plus nombreuses que les hommes à être consommatrices de benzodiazépines (9,6 % contre 6,6 %) et d’opiacés (8,7 % contre 6,5 %) en 2015.

COCAÏNE ET HEROÏNE

• 2,1 millions d’expérimentateurs de cocaïne, dont 600 000 usagers dans l’année.

• 500 000 expérimentateurs d’héroïne, 100 000 consommateurs dans le mois parmi les 15-64 ans. À 17 ans, 0,7 % de jeunes l’ont testée.

MDMA/ECSTASY ET NOUVEAUX PRODUITS DE SYNTHÈSE (NPS)

• 1,9 million d’expérimentateurs de MDMA/ecstasy et 400 000 usagers dans l’année. L’expérimentation à 17 ans est de 3,9 % chez les garçons et de 2,8 % chez les filles.

• L’estimation de la prévalence des NPS est complexe en raison de la variété et du nombre de produits existants. 3,8 % des jeunes de 17 ans disent avoir expérimenté un NPS en 2017.

Sources :

- OFDT. Drogues, chiffres clés, 8e édition. Juin 2019

- OFDT. SPF. Les niveaux d’usage des drogues illicites en France en 2017. Coll. Tendances, n°128, Novembre 2018

- Inserm, Drees. Enquête nationale périnatale, rapport 2016. Les naissances et les établissements – Situation et évolution depuis 2010. Octobre 2017

Sources :

- seasexandchems.fr

- Lawn W, Aldridge A, Xia R, et al. Substance-Linked Sex in Heterosexual, Homosexual, and Bisexual Men and Women: An Online, Cross-Sectional “Global Drug Survey” Report. J Sex Med 2019;16:721e732.

- Hibbert, MP, Porcellato, LA, Brett, CE and Hope, VD. Associations with drug use and sexualised drug use among women who have sex with women (WSW) in the UK: Findings from the LGBT Sex and Lifestyles Survey. International Journal on Drug Policy, 2019. ISSN 0955-3959

- Ada R Mitz and coll. Recreational drug use and use of drugs associated with chemsex among HIV-negative and HIV-positive heterosexual men and women attending sexual health and HIV clinics in England. International Journal on Drug Policy. Mai 2019. 91(4):103101 – DOI:10.1016/j.drugpo.2020.103101

- Leah Moyle and coll. Pharmacosex : Reimagining sex, drug and enhancement. International Journal on Drug Policy. 2020 Nov 24;86:102943. doi: 10.1016/j.drugpo.2020.102943

- OFDT. Usages des drogues et conséquences : quelles spécificités féminines ? Tendances, n° 117, mars 2017.

- OFDT. Résultats de l’enquête Ad-femina. Accueil spécifique des femmes en addictologie. Tendances n° 130, mars 2019.

Trois question à Dorian Cessa, médecin au Csapa des Hospices civils de Lyon et coordinateur de l’étude Sea, Sex and Chems.

Quels enseignements tirez-vous de l’étude sur le chemsex ?

Le chemsex n’est pas une pathologie en soi, même si certaines pratiques sont à risque pour la santé physique et psychique. La culture du chemsex, banalisée chez certains hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes (HSH), peut être considérée comme un outil d’appartenance à une communauté. Cet aspect ne peut être transposé à la culture du chemsex chez les femmes. Le début de la diffusion de cette pratique à d’autres populations doit cependant interroger. Chez les HSH, cette culture renvoie à une culture de la performance et du corps. Or cette tendance se diffuse aussi en population générale. Parmi les chemsexeuses de notre étude, 10,6 % ont participé à des sessions sexuelles supérieures à six heures. On assiste aussi à un phénomène de déshumanisation de la sexualité à travers les applications de rencontre. Il y a dix ans, il s’agissait surtout d’applications communautaires gays. Désormais, des applications sont destinées au plus grand nombre. On voit donc que les groupes sociaux sont perméables à ces tendances. La question est de savoir comment le chemsex va se diffuser et dans quelle ampleur ? Des analyses plus détaillées devront confirmer ou non si le phénomène se diffuse, pour nous aider ensuite à adapter les politiques de santé publique, de prévention et de réduction des risques.

Quels messages peuvent en tirer les professionnels de santé qui agissent auprès des femmes ?

À travers les données du chemsex chez les femmes, nous avons l’impression que le phénomène culturel est différent de celui vécu chez les HSH. Chez les femmes, le chemsex répondrait davantage à des problèmes liés à la sexualité, pour lesquels la médecine est en retard. Cela pose la question de l’amélioration de nos prises en charge gynécologiques et sexologiques des dysfonctions sexuelles des femmes et des violences faites aux femmes. La prévention aussi devrait être adaptée. Les consultations de sexologie à l’hôpital public restent le parent pauvre. Concernant les violences sexuelles, la prise en charge des psychotraumatismes a progressé, mais l’accompagnement des troubles sexuels des victimes est encore mauvais pour aider les femmes à avoir une sexualité satisfaisante. Par exemple, des sages-femmes pourraient assurer des consultations de sexologie, d’autant que leur établissement leur a parfois payé la formation. Mais cela reste perçu comme facultatif et elles ne peuvent coter des actes en sexologie. Il faudrait être en capacité d’innover. La prise en charge de l’usage de drogue dans le cadre sexuel ne doit pas être abordée qu’en addictologie, par l’approche des produits. Il faut pouvoir parler de sexualité. Le sujet reste tabou en dehors de services dédiés à la gynécologie, peu compétents en addictologie. Et peu de services d’addictologie en France ont une double compétence en addictologie et en sexologie, avec des équipes formées et un accueil inconditionnel et bienveillant. En dehors, ce sont les centres de soins communautaires LGBT qui peuvent accompagner les demandeurs. Mais ce n’est pas vers eux que certaines femmes se tourneront.

Quels conseils donneriez-vous aux sages-femmes ?

Il est nécessaire de repérer les consommations de produits, d’interroger les femmes sur leur sexualité de façon bienveillante, dans une optique de prévention. Il est tout à fait possible d’orienter des femmes vers des centres qui ont l’habitude d’accueillir les HSH qui ont des soucis avec leur sexualité et/ou les produits, même si les femmes auront des problèmes à s’identifier.

■ Nour Richard-Guerroudj