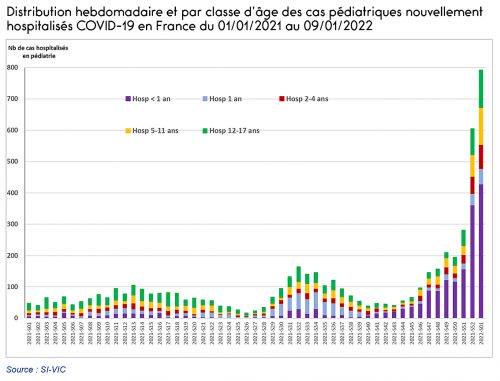

Depuis la fin de l’automne, la circulation du virus à l’origine du Covid-19 s’est très fortement accélérée chez les enfants, spécialement les moins de 1 an. Depuis début décembre, le nombre d’hospitalisations, que ce soit en soins courants, en soins critiques ou en réanimation, a également augmenté. Mi-janvier, le phénomène touchait spécialement les nourrissons, comme le montrent les données de Santé publique France, publiées le 13 janvier dernier. Les cas les plus graves, soit les cas de PIMS (syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique secondaire au Covid-19) touchent quant à eux les enfants de 3 à 11 ans. Mi-janvier, 71 % des cas de PIMS avaient dû être hospitalisés en réanimation ou en unité de soins intensifs.

INFECTION GALOPANTE

Il faut dire que chez les enfants, l’infection galope. Sur la première semaine de janvier, parmi les presque deux millions de personnes infectées diagnostiquées, plus d’un quart (26 %) avaient moins de 17 ans. Pourtant, les moins de 17 ans ne représentent que 21,5 % de la population française. Ainsi, entre mi-décembre et début janvier, le taux d’incidence a doublé chez les moins de 18 ans, dans la majorité des classes d’âge. En parallèle, le taux de vaccination est resté très faible. Au 10 janvier, seuls 1,2 % des 5-9 ans et 4 % des 10-11 ans avaient reçu une première dose de vaccin. Cela inquiète beaucoup les pédiatres (lire page suivante). D’ailleurs, selon de nombreux témoignages, les enfants vaccinés seraient en majorité issus des classes sociales les plus favorisées culturellement, enfants de médecins en tête.

En proportion, les bébés sont plus souvent hospitalisés : 27 % des moins de 1 an passés aux urgences ont été hospitalisés, contre 13 % des 2-4 ans, 10 % des 5-11 ans et 11 % des 12-17 ans. La part des nourrissons hospitalisés est ainsi passée de 14 % environ de l’ensemble des cas pédiatriques sur la période de juin à mi-octobre 2021 à 56 % entre mi-octobre 2021 et début janvier 2022. Chez les 2 à 4 ans, pour les mêmes périodes, la proportion d’enfants hospitalisés en soins critiques est passée de 5 % à 30 %. Au cours de la dernière semaine de décembre 2021, vingt enfants de moins de 1 an ont été admis en réanimation. Pour la première semaine de janvier, ce chiffre atteignait presque 30. Entre mi-décembre 2021 et la première semaine de janvier, la proportion de variant Omicron est passée de 10 % à 76 % chez les moins de 1 an.

CHEZ LES NOUVEAU-NÉS AUSSI

Face à ce constat, Santé publique France a mis en place un service de surveillance spécifiquement dédié aux nouveau-nés. Il est en place depuis le 29 novembre 2021. Chez eux aussi, le nombre d’hospitalisations pour infection à Sars-Cov-2 a augmenté. La proportion de lits de soins intensifs en néonatalogie occupée par des bébés nés dans un contexte de Covid-19 a augmenté de 1,9 % fin novembre 2021 à 4,8 % fin décembre 2021. En réanimation, l’augmentation suit le même chemin. Sur les quatre premières semaines d’observation, les cas de 62 bébés ont été saisis : 19 % étaient nés à terme et 81 % étaient nés prématurément. Pour l’immense majorité de ces bébés (95 %), la mère avait été contaminée pendant la grossesse ou en péri-partum. Pour 39 % de ces nouveau-nés, une césarienne en urgence, avant travail, a dû être réalisée. Pour 56 % de ces derniers (soit vingt bébés), le motif de la césarienne était une dégradation de l’état de santé de la mère. Pour onze autres bébés, soit 31 %, il s’agissait d’anomalies du rythme cardiaque fœtal. En parallèle, les mères de 23 nouveau-nés ont dû être hospitalisées en service de réanimation adulte au cours de leur grossesse.

Au total, selon les données de Santé publique France, la proportion d’enfants de moins de 18 ans hospitalisés parmi les enfants testés positifs n’a pas évolué au cours des vagues successives. Mais le taux actuel de contaminations est tel que ces hospitalisations sont aujourd’hui beaucoup plus nombreuses. Avec une nuance : parmi les enfants comptabilisés par Santé publique France, ceux avec Covid, hospitalisés pour une autre raison, restaient plus nombreux que ceux hospitalisés pour Covid.

Cependant, les cas de PIMS inquiètent. Depuis début décembre 2021, ils sont en nette augmentation, « avec un décalage de quatre semaines par rapport à la dynamique de l’épidémie représentée par l’évolution des cas de Covid-19 hospitalisés », précisent les experts de Santé publique France. Entre le 2 mars 2020 et début janvier 2022, 879 cas de PIMS ont été rapportés, dont 796 en lien avec le Sars-Cov-2. Certes, le risque de PIMS reste rare, mais le Covid-19 l’a sacrément fait augmenter. L’incidence est estimée à 5,5 cas pour 100 000 pour l’ensemble des moins de 18 ans. Chez les 6-10 ans, l’incidence grimpe à 7,4 pour 100 000, contre 5,4 pour les 0 à 2 ans. Presque tous les cas de PIMS observés dans cette étude de Santé publique France sont dus au variant Delta. Ce syndrome survenant 4 à 5 semaines après l’infection virale, on ne connaît pas encore l’influence du variant Omicron.

■ Géraldine Magnan