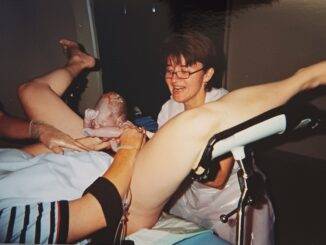

Recherche sages-femmes désespérément

L’été est toujours une période tendue en maternité. Chaque fois, il manque des sages-femmes. Mais cette année, la crise fut plus rude. Bien en amont, coordinatrices, sages-femmes et médecins s’en étaient inquiétés et l’avaient fait savoir à la presse grand public. Début juillet, le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes (CNOSF) sonnait l’alarme. « Cette année, pour la première fois, les sages-femmes ne sont pas assez nombreuses pour prendre la relève dans les maternités », notait son communiqué. Le ton était grave, et le CNOSF anticipait des conséquences potentiellement « dramatiques ». En particulier en Île-de-France, mais pas seulement. LA CRISE DE L’ÉTÉ L’Agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France (IDF) s’était pourtant mobilisée avant l’été. Deux appels à candidatures pour des contrats d’allocation d’études avaient été lancés, le dernier remontant à début juin. Le dispositif permet aux établissements de santé de fidéliser, durant leur dernière année d’études, les étudiants des métiers qui connaissent des tensions. L’ARS leur octroie une allocation forfaitaire en contrepartie d’un engagement de 18 mois en établissement. Cela n’a pas suffi et l’ARS-IDF a dû convoquer une réunion d’urgence le 16 juillet. La crise a concerné la plupart des régions. Même les cliniques privées étaient en détresse, comme la clinique Conti, du groupe Elsan, située à l’Isle-Adam, dans le Val-d’Oise. Elle a lancé un « job dating » le 3 juillet. Les annonces de recrutement se sont multipliées sur les réseaux sociaux. Fin juillet, l’hôpital du Mans recrutait des sages-femmes en CDD. Le 2 juillet, le centre hospitalier Sud Gironde, de Langon, proposait plusieurs contrats longs. Il a dû réitérer son offre mi-août, faute d’être parvenu à recruter. MESURES D’URGENCE Des mesures d’urgence ont bien sûr été prises pour éviter le pire. L’hôpital Antoine-Béclère, à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, a fermé 10 lits sur 80 courant juillet. Ici, on a refusé des inscriptions. Là, des consultations de suivi ou […]