Pourquoi sage-femme ?

J’ai toujours voulu travailler dans le milieu médical. C’est une curiosité d’enfant qui ne m’a jamais quittée. Quand j’étais petite, chaque fois que j’allais chez le docteur, je ressortais en disant : « Je serai docteur ». Adolescente, j’ai eu à faire avec un chirurgien et mon projet a changé : « Je serai chirurgienne ». C’est vers 15 ans que j’ai compris que sage-femme me correspondait davantage. Il y avait le côté médical, mais aussi la proximité avec les patientes dans des moments clés de leur vie. Et puis sage-femme est un métier aux multiples facettes : un peu de chirurgie, un peu de technique, beaucoup d’humain. Quand j’étais en classe de première — à cent mètres d’ici — nous devions faire un exposé annuel et j’avais choisi l’échographie fœtale. J’étais déjà fascinée par ces images mystérieuses, venues de l’intérieur du corps.

Comment se sont passées vos études ?

C’était le début du passage obligatoire par médecine. Mais c’était clair dans ma tête : « Même si j’ai médecine, je ferai sage-femme ! » Dentaire, je n’y ai même pas pensé. Fidèle à mon rêve de petite fille, je voulais travailler dans un hôpital, c’était le graal ! Finalement, je n’ai pas eu médecine, et j’ai intégré l’école de sages-femmes de Saint-Antoine à Paris, après une première année à la Pitié-Salpêtrière. C’était exigeant, et parfois vraiment difficile, mais j’aimais ça. Et à la sortie, j’ai été embauchée à la maternité de Rambouillet. J’y suis restée de 2009 à 2014, après quoi j’ai travaillé à l’autre bout de Paris dans un grand cabinet libéral.

C’était un choix de revenir travailler dans la ville où vous avez grandi ?

Pas spécialement. J’étais plutôt attirée par les maternités de niveau 3, j’avais adoré mes stages à Necker et à Trousseau. Mais après plusieurs années de trajets quotidiens pendant mes études, j’étais lasse des trains et métros. Je me suis laissée tenter, un choix que je n’ai jamais regretté. J’ai passé cinq années à la maternité de Rambouillet, qui furent très formatrices. C’est une maternité de niveau 2, avec une vraie dynamique. Quand j’ai commencé, il y avait environ 1 200 accouchements par an. Aujourd’hui, je crois qu’ils sont autour de 1 700. Des maternités ont fermé dans la région, comme celle de Dourdan par exemple, ceci explique sans doute cela. Rambouillet est un établissement qui reste à taille humaine, mais avec tous les spécialistes sur place.

J’aimais le travail, j’aimais les patientes, j’aimais mes collègues mais, physiquement, c’était dur. L’alternance garde de nuit-garde de jour, surtout. Pour moi qui suis sujette aux migraines, ça devenait compliqué. J’ai besoin d’un rythme régulier et le manque de sommeil a fini par peser. De surcroît, les conditions se sont dégradées. On faisait de plus en plus de gardes, nous avions à peine le temps de manger. Cinq ans comme ça m’ont décidée à changer.

C’est à ce moment-là que vous décidez de vous orienter vers l’échographie ?

J’avais passé mon DIU en 2013. Ce qui m’attirait, c’était le côté calme, recueilli, concentré, qui correspond à mon tempérament, ainsi que l’aspect technique. L’échographie est un moment de silence, d’attention totale, dans une ambiance tamisée. Il faut être dans le présent, s’enfermer dans la paix du moment. On observe autant qu’on agit, on est dans la précision du geste et de l’œil, patiente mais attentive au moindre détail. Et l’on est la première à voir certaines choses, à lever le voile sur l’inconnu, on est exploratrice en quelque sorte.

Dans la même journée, on peut annoncer une grossesse à quelqu’un qui va trouver ça merveilleux, ou bien une anomalie grave. C’est ce contraste qui rend le métier si fort, il y a une charge émotionnelle très particulière. J’aurais pu pratiquer dans le cadre de l’hôpital, mais à l’époque, on m’a prévenu qu’il n’y aurait pas de poste d’échographiste sage-femme à la maternité de Rambouillet. Même si j’aimais beaucoup l’équipe, l’envie de faire ce travail-là a été plus forte, je me suis lancée. Il s’agissait de créer mon poste moi-même, indépendamment de toute structure, l’aventure !

Échographie 3D de datation © D.R.

Le passage au libéral était une évidence pour vous ?

Pas du tout ! Étudiante, le libéral ne me tentait pas du tout, je me figurais l’exercice très solitaire. Ce n’était pas exact. J’ai compris depuis que l’on pouvait modeler sa pratique, inventer sa propre manière d’exercer. J’ai d’abord souhaité quitter ma petite ville pour exercer en libéral au sein d’un grand groupe médical parisien, seule représentante du domaine obstétrical, ce qui m’a permis de retrouver l’ambiance d’une équipe. C’est là que j’ai commencé à exercer l’échographie, et à créer mon propre réseau. Mon activité est partagée entre échographie et suivi gynécologique. À Rambouillet et alentours, nous sommes plusieurs sages-femmes libérales et chacune a ses spécialités. Certaines font les suivis de grossesse, la rééducation du périnée, la préparation à la naissance, l’acupuncture ou encore l’homéopathie… Moi, je suis la seule à faire de l’échographie. Nous sommes donc bien complémentaires. On s’adresse des patientes, on échange, on se conseille parfois. C’est une forme de travail en équipe, un peu comme à l’hôpital, peut-être, mais sans hiérarchie. On est libres, mais pas seules. Aujourd’hui ce mode d’exercice me convient parfaitement, et j’apprécie de tout gérer par moi-même.

En plus des échographies obstétricales, faites-vous des échographies dans le cadre du suivi gynécologique ?

J’en fais de plus en plus, notamment tout ce qui est contrôle des stérilets ou la recherche et la surveillance de kystes aux ovaires. La PMA aussi s’accompagne d’une demande croissante d’échographies pour le comptage folliculaire ou les contrôles avant intervention. Ce sont souvent des demandes assez urgentes et récurrentes. Là, c’est très différent, il n’y a pas le côté dynamique d’un fœtus qui bouge. On cherche des choses minuscules. Au niveau continuité, on ne peut pas faire mieux. On a vu la patiente avant la conception, pendant la grossesse et on la suit après, c’est complet !

Vous avez suivi d’autres cursus universitaires ?

Oui, j’aime apprendre et comprendre, j’ai gardé une petite nostalgie de l’école. Quand un sujet m’intéresse, j’ai envie d’aller au bout. Alors je me dis : « Autant faire le diplôme, histoire de ne rien oublier au passage ». Après l’échographie, j’ai passé un DIU de tabacologie. Rien à voir, en l’occurrence, puisque la tabacologie est basée principalement sur le dialogue. J’abordais souvent la question du tabac avec mes patientes, sans vraiment savoir comment les aider. Le diplôme m’a donné des clefs pour y parvenir, pour aider sans culpabiliser. Ce n’est pas facile pour une femme d’avouer qu’elle fume, surtout enceinte. Certaines de mes patientes arrêtent, d’autres pas. C’est un sujet sensible, un terrain délicat. C’est à la fois super intéressant et un peu frustrant, car on a aucune garantie de succès. L’issue dépend énormément de la personne. Et prescrire un traitement, comme des patchs par exemple, n’est pas sans risques. Il faut veiller à ce qu’ils ne viennent pas s’ajouter à la consommation de cigarettes et accroître l’addiction. Il faut aussi pouvoir se rendre disponible pour assurer un suivi régulier de la démarche de sevrage.

J’ai par ailleurs obtenu un DU de Suivi gynécologique de prévention, sexualité, régulation des naissances. Et une formation plus courte pour pratiquer les IVG médicamenteuses. Je partage ainsi mon activité entre échographie et gynécologie.

Vous pratiquez beaucoup d’IVG ?

En moyenne une ou deux par semaine. Ça me paraît essentiel de la proposer. Peu d’entre nous le font, parce qu’il faut se former, se conventionner avec un hôpital, acheter les médicaments et donc avancer les frais qui sont assez élevés. Il faut en avoir envie aussi, parce que c’est particulier et cela touche aux convictions personnelles. Cela implique également une certaine souplesse d’agenda, parce que la demande est fréquemment urgente. Pouvoir faire une échographie, avant (et parfois après) une IVG, est un plus. Écho et IVG sont complémentaires. De façon générale, j’aime les actes techniques, poser les stérilets, retirer les implants, ces opérations délicates proches d’une mini chirurgie. L’échographie me permet de facilement vérifier.

En contrepartie, je ne fais plus tout ce qui est préparation à l’accouchement, rééducation du périnée, suivi du bébé.

Et je fais peu de suivi de grossesse. J’adresse mes patientes à mes collègues. Les rôles sont bien répartis, c’est un écosystème équilibré.

Vous êtes la seule sur Rambouillet à faire des IVG ?

A ma connaissance, nous sommes deux sages-femmes et une gynécologue à pratiquer l’IVG médicamenteuse en ville. Celles de mes consoeurs qui n’en font pas m’adressent leurs patientes. Elles sont au courant des documents dont j’ai besoin, tout est bien rodé. Il m’arrive de recevoir des femmes en provenance d’autres régions de France, voire même d’autres pays. Je me souviens de femmes venues exprès d’Afrique. Elles avaient de la famille en région parisienne et s’étaient organisées pour venir faire une IVG en France.

C’est une activité qui m’intéresse, car au-delà de l’urgence de la situation, cela permet souvent de reprendre un suivi gynécologique, de parler contraception, dépistages…

Vous avez passé un diplôme de médecine fœtale

Les études d’échographiste sont plutôt axées sur la technique d’examen, ce qui relève de la norme ou non. On aborde bien sûr les pathologies, mais pas dans les détails. Le DIU de médecine fœtale m’a apporté une connaissance beaucoup plus fine en la matière. J’y ai gagné en acuité, je sais mieux interpréter ce que je vois. La médecine fœtale est une thématique plutôt lourde, bien-sûr, mais elle est complémentaire au geste technique.

Dans cette thématique, chaque semaine j’assiste à distance au staff du CPDPN de Poissy (qui est mon centre référent) au cours duquel de nombreux dossiers complexes sont discutés, je trouve cela passionnant et très formateur.

Quelles sont les pathologies que vous rencontrez le plus souvent ?

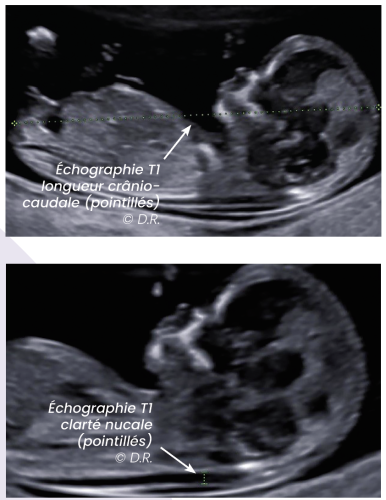

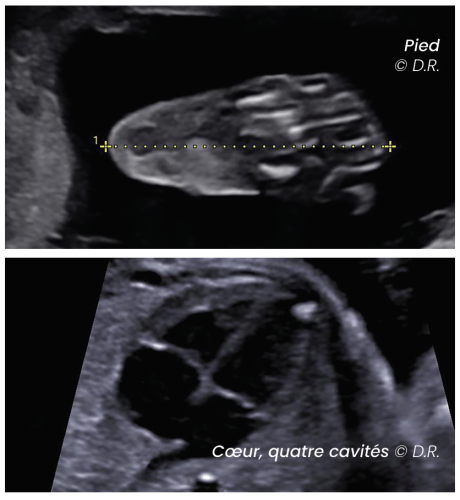

En échographie, la plus fréquente est sans doute la grossesse arrêtée. C’est un moment cruel pour une femme : elle arrive pleine d’espoir et on découvre ensemble que sa grossesse n’évolue pas. Et puis il y a les anomalies fœtales, les trisomies, les malformations cardiaques, les fentes labiales, beaucoup de choses différentes et de gravité très variable. L’échographie dite de datation est la plus précoce, facultative mais fréquente car bien utile pour localiser la grossesse et compter le nombre d’embryons. L’échographie du premier trimestre est essentielle pour dater la grossesse par la mesure de longueur cranio-caudale (LCC), mesurer la clarté nucale (CN) et faire une première analyse morphologique. Le dépistage de la trisomie par marqueurs sériques est proposé mais non imposé.

Les discussions qui s’ensuivent parfois, autour du DPNI ou de l’amniocentèse bousculent les patientes. Elles prennent conscience soudain que le ciel n’est pas toujours tout bleu. L’échographie du deuxième trimestre, est la plus complète. C’est là qu’on voit le cœur, le cerveau, les organes du bébé, le placenta, on évalue la croissance…

Celle du troisième trimestre peut être vue comme un complément de la deuxième, mais ce sont les mêmes vérifications qui sont refaites, et l’accent est mis sur l’accouchement (position fœtale, estimation de poids, placenta).

Comment faites-vous face à ces situations, émotionnellement parlant ?

Ce n’est jamais simple. Beaucoup de larmes coulent dans ce cabinet, qui n’ont pas toutes la même signification. Que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises nouvelles, les joues sont humides. Parfois, je reçois une femme qui tente désespérément sa sixième FIV et la suivante vient pour une IVG. Le grand écart est vertigineux et je crois que c’est ce qui rend ce métier profondément humain. Je m’efforce de trouver le ton juste et la distance qui convient. Pendant mes études, un psychologue nous avait donné un conseil que je n’oublierai jamais : « Ne commencez pas une échographie en pensant “qu’est-ce qui ne va pas ?”, mais plutôt “est-ce que tout va bien ?” » C’est tout bête et ça ne change pas le résultat final, bien sûr. Mais c’est une façon de se conditionner soi-même et aussi de détendre des parents parfois très nerveux. Il faut rester très posé, très ancré. Quand je vois quelque chose d’inquiétant, je m’efforce de ne pas réagir. La patiente regarde l’écran, mais elle regarde aussi mon visage, alors je continue l’examen, je garde la voix neutre. Le moindre froncement de sourcil, la moindre hésitation est interprétée, voire sur-interprétée. J’ai appris à garder mon calme, à parler doucement, à rassurer. Il arrive que je vois une anomalie minime, cardiaque, par exemple. Pour la personne, ça va immédiatement résonner comme quelque chose de très grave. Mon travail consiste alors à rassurer, à dire : « Attendez, on a besoin d’un spécialiste pour nous en dire plus ». Il ne faut pas sur-inquiéter les gens, mais quand même les inquiéter suffisamment pour qu’ils fassent les examens complémentaires. Parfois ce n’est finalement rien, et parfois l’anomalie engage le pronostic vital du bébé, ou révèle un syndrome plus grave. Le résultat d’un examen est quelquefois aussi difficile à annoncer, je crois, qu’à entendre.

Êtes-vous impactée plus que vous ne le voudriez ?

C’est l’une des difficultés de ce métier : annoncer la nouvelle, savoir trouver les mots justes dans un moment où la personne s’effondre. Il faut être à la fois factuelle et humaine. Se protéger soi-même n’est pas chose aisée. Il m’est arrivé de repenser à des situations pendant des jours, en me demandant ce que je ferais, moi si j’étais à leur place. C’est encore plus vrai lorsqu’il s’agit d’une patiente à laquelle on s’est attachée, dont on a déjà suivi une ou plusieurs grossesses par exemple. On connait un peu sa vie et on se dit : « Pitié, faites qu’à elle, il n’arrive rien ! » Et précisément, on repère quelque chose. Dans l’idéal, il faudrait laisser tout ça au cabinet et ne pas le ramener à la maison. Même si c’est un problème commun à tous les soignants, je crois que c’est encore plus difficile en tant que sage-femme.

Vous n’êtes pas formée sur cette question ?

Non et c’est dommage. Il n’existe pas vraiment de module pour apprendre à annoncer. Nous devrions sans doute être accompagné(e)s psychologiquement, débriefer, parler de ce qu’on vit, des histoires que l’on traîne.

Sentez-vous le poids de la responsabilité ?

Il est réel. Même en étant très attentive, on peut passer à côté d’une anomalie. Il y a des check-lists, des protocoles, mais l’œil humain reste faillible. Je fais chaque année des formations avec le CFEF, le Collège français d’échographie fœtale. On y apprend à garder une bonne acuité, on échange sur les cas complexes, on entretient son réseau. C’est très précieux. Si un jour un doute survient, on pourra toujours demander l’avis d’un collègue, envoyer un mail, partager une image. On se sent moins seule.

De toute façon, lorsqu’une sage-femme échographiste a un doute ou des difficultés techniques à bien voir, elle transfère vers un ou une échographiste référent(e). Nous faisons du dépistage, tandis qu’eux font de l’échographie de deuxième intention, plus poussée, plus complète. Ils apportent une expertise supplémentaire.

Avez-vous déjà vécu des réactions violentes ?

Une fois seulement. Après une IVG, la patiente m’a dit : « Je ne veux plus jamais vous revoir. Je prie pour ne jamais vous rencontrer dans la rue… » Elle culpabilisait énormément et m’associait à sa douleur. Ça m’a beaucoup marquée, même si je peux comprendre cette réaction.

Comment organisez-vous votre activité aujourd’hui ?

Je partage ce local avec mon conjoint, qui est kinésithérapeute. Son cabinet est mitoyen du mien. Nos enfants vont à l’école dans le quartier, c’est un rythme de vie assez doux. Je travaille à trois quarts temps, mon agenda est stable, mes journées sont denses, mais relativement prévisibles. La gestion du cabinet prend beaucoup de temps et peut être parfois stressante (appels, messages, mails, résultats à rendre, examens complémentaires à prescrire…). Malgré cela, je préfère tout faire moi-même, ainsi je suis totalement responsable de mon organisation. C’est la forme de sérénité dont j’ai besoin.

À l’occasion d’une échographie, peut-on repérer la violence dans un couple ? Peut-elle impacter l’image ?

À moins de complications liées à une chute ou à un coup, quelque chose de traumatique, cela n’impacte pas l’image. En revanche, on ressent assez vite l’atmosphère entre les protagonistes. L’échographie est un moment très révélateur. Quand on voit un monsieur qui sort son téléphone pour regarder le match de foot — ça m’est arrivé —, ça n’est pas vraiment réjouissant… Idem lorsqu’un monsieur sort de la pièce parce que c’est une fille, alors qu’il voulait un garçon. A contrario, lorsqu’un papa saute de joie à chaque mouvement de son bébé, je me dis que l’histoire démarre sous de bons auspices.

Ils viennent souvent à deux, pour les échographies ?

Dans les deux tiers des cas, environ. J’ai aussi des couples de femmes ou des femmes seules parties faire une PMA, souvent en Espagne. La procréation assistée est un champ d’activité qui se développe. C’est passionnant et très technique, il faut comprendre les dosages hormonaux, le timing, la physiologie gynécologique. Pendant le protocole, les examens sont très rapprochés : une à trois échographies par semaine pour suivre le traitement hormonal et repérer précisément le moment de l’ovulation ou propice à l’implantation. Certaines doivent prendre l’avion dans les deux jours après l’examen. C’est un vrai parcours du combattant. Si je devais reprendre une formation, ce serait sur la PMA. Il faut pouvoir répondre à leurs questions, sachant qu’elles ont toutes des traitements sur mesure et qu’il existe beaucoup de protocoles différents.

Les échographies non liées à la grossesse sont elles fréquentes dans la vie d’une femme ?

Pas nécessairement. Moi j’en fait régulièrement, parce que je pose beaucoup de stérilets et que j’aime bien faire une échographie de contrôle. Sinon, le plus souvent, ça va être sur indication de douleur ou de problème gynécologique. Dans un suivi classique, ce n’est pas indiqué. Des petits kystes fonctionnels, par exemple, pourraient inquiéter inutilement. Pendant la grossesse c’est la même chose, il faut s’en tenir aux trois échographies réglementaires (éventuellement datation avant), sauf indication médicale. Le risque est entre autres de tomber fortuitement sur quelque chose qui viendrait perturber inutilement le déroulé de la grossesse. L’examen est supposé inoffensif, mais c’est en vertu du principe de précaution. On dit donc qu’il vaut mieux éviter de faire des échos sans raison, même si cela déçoit de nombreux parents, qui voudraient une échographie chaque mois, juste pour « voir le bébé ». Je m’entends souvent interpeller : « Comment ça, on ne vous revoit que dans deux mois ? »

S’agit-il des fameuses échographies dites « de plaisir » ?

Oui, des échographies « de plaisir » ou de « de complaisance », celles qui ne servent qu’à regarder le bébé sans motif médical. On m’en demande presque tous les jours, parfois par SMS, des personnes que je ne connais pas. J’ai aussi des patientes qui souhaitent revenir « juste pour connaître le sexe du bébé ». Même lorsque je peux me faire une idée, selon la position du bourgeon génital, je ne donne jamais un résultat sûr à 100 % au premier trimestre, je leur demande donc d’attendre. Les échographies de complaisance ne sont pas autorisées, le Conseil de l’Ordre l’a bien rappelé. De telles pratiques m’exposeraient à des sanctions. Il existe des centres qui pratiquent ce genre d’écho à des fins commerciales, ils sont donc illégaux. Certaines patientes, toutefois, contournent la règle en inventant un motif, en disant qu’elles ont eu une douleur ou un doute, pour obtenir une échographie supplémentaire (à ce sujet, voir encadré page 14).

Quel est votre volume d’échographies annuel ?

Environ 500 par an. Une séance dure à peu près trois quarts d’heure, c’est long. Et j’aime bien prendre le temps d’expliquer les images.

Lorsqu’on est sage-femme échographiste, est-on condamnée à ne faire plus que des échographies ?

Cela dépend sans doute des personnes. Au départ, je voulais garder une pratique variée, mais de fait, je me suis recentrée sur l’échographie et la gynécologie. Il faut dire que, plus on en fait, plus on développe son œil, sa précision, son instinct. On se prend au jeu, on prend goût à cette exigence et on se spécialise naturellement. Pour rester performante, il faut de toute façon pratiquer régulièrement. Si on en fait trop peu, on perd en expérience, en confiance, en crédibilité. L’échographie est un geste qui se cultive,

il faut l’entretenir pour qu’il reste juste. Et ce n’est pas tout : le matériel coûte cher et, pour l’amortir, il faut l’utiliser suffisamment.

Que pensez-vous de l’arrivée de l’intelligence artificielle dans votre domaine ?

Elle est déjà là, dans l’appareil que j’utilise. L’IA m’aide, notamment pour faire certaines mesures automatiquement. Je pourrais tout faire moi-même, c’est juste que la machine le fait plus vite, plus systématiquement, et ensuite je réadapte les mesures si besoin. Sur des modèles plus haut de gamme, l’IA va encore plus loin, elle commence à repérer de minuscules éléments, des détails qu’on n’aurait peut-être pas vus à l’œil nu, ou à faire des liens entre différentes anomalies pour aider au diagnostic. Avec le risque qu’elle en voit trop, peut-être qu’elle inquiète les parents pour rien. Mon métier évoluera au rythme de la technologie, c’est inéluctable. On risque de perdre une part d’observation, d’intuition, c’est dommage pour l’œil de l’échographiste, mais c’est pour le bien des patientes.

Selon vous, la profession de sage-femme évolue dans quelle direction ?

On nous confie de plus en plus de responsabilités et c’est une bonne chose, mais cela peut aussi poser problème. Certaines patientes attendent désormais de nous qu’on remplace presque le médecin traitant, qu’on prescrive des bilans, examens ou traitements qui ne relèvent pas de notre champ initial. L’éventail d’activités est devenu immense et, d’après moi, on ne peut pas être compétente partout. Je pense que nous devrons à l’avenir être capable de dire clairement : « Moi, je fais ça, ça et ça, mais pas le reste ». Et ce, même quitte à décevoir certaines patientes : « Comment ça, votre collègue le fait et pas vous ? » C’est sans doute le défi des prochaines années : apprendre à se recadrer, à délimiter son domaine dans un cadre qui s’élargit sans cesse.

Que diriez-vous à une étudiante qui hésite à devenir sage-femme ?

Je lui dirais que c’est une profession magnifique, mais qu’il faut savoir dans quoi on s’engage. Les études sont exigeantes et difficiles et la pratique l’est aussi. En libéral, la fatigue physique est moins prégnante qu’à l’hôpital, mais la charge mentale est importante : la responsabilité, la précision des gestes, la gestion du cabinet, du planning, des urgences… Beaucoup de petits stress quotidiens. Le métier de sage-femme implique une vraie discipline de vie. On nous disait à l’école : « Vous allez vivre sage-femme, dormir sage-femme, rêver sage-femme. » C’était vrai.

Et à une sage-femme qui voudrait se lancer dans l’échographie ?

Je lui dirais qu’il faut avoir un bon sens de l’orientation visuelle et ne pas avoir peur des responsabilités. C’est un travail qui exige patience et minutie. Il m’arrive de rester quarante-cinq minutes sans réussir à voir ce que je cherche. Le bébé bouge, se tourne, cache son visage. Il faut attendre, recommencer, parfois remettre l’examen à un autre jour. Mais c’est passionnant. Elle doit aussi savoir qu’en choisissant l’échographie, elle aura moins de temps pour le reste. Certaines patientes, en début de grossesse, voudraient que je les suive intégralement. Je leur dis : « Non, parce que je ne pourrais pas, moi seule, être performante sur tout. Et c’est finalement dans votre intérêt d’avoir plusieurs sons de cloche ! »

Un dernier conseil aux femmes enceintes ?

Qu’elles ne mettent pas de crème sur leur ventre avant l’échographie ! Ça crée un voile qui empêche de bien voir, l’image devient floue.

Interview réalisée par Stéphane Cadé

Lire l’encart page 16 sur les échographies « plaisir » et rendez-vous page 24 pour le dossier du mois : Sage-femme échographiste : et si c’était pour moi ?