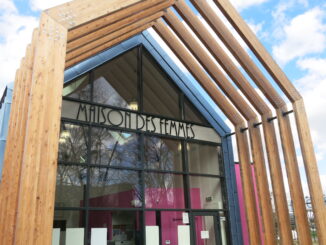

Ghada Hatem, fondatrice de la Maison des femmes de Saint-Denis, lors de la première journée de rencontre du collectif Re#Start, à Marseille, le 1er octobre 2021.

© Re#Start – Maison des femmes de Saint-Denis

En mars dernier, le Gouvernement annonçait l’existence effective de 56 Maisons des femmes en France et promettait une Maison des femmes par département d’ici à 2024. Où en est on réellement ?

À partir du moment où des fonds sont alloués à une équipe, pour le Gouvernement, il s’agit d’une Maison des femmes. Or nous souhaitons que ces structures respectent les critères du collectif ReStart, créé en 2021. En mars 2023, Élizabeth Borne annonçait souhaiter que chaque département se dote d’une structure de prise en charge globale des femmes victimes de tous types de violences, adossées à un centre hospitalier, où les plaintes pourraient aussi être recueillies. Mais à ce jour, nous comptons seulement 14 maisons ouvertes qui respectent ces critères et sont membres du collectif. Nous sommes prêts à accompagner les structures qui souhaitent travailler selon ce modèle médico-psycho-social. Notre modèle intéresse, mais nous ne sommes pas missionnés par le Gouvernement pour le promouvoir. Le comité de coordination ministériel sur le sujet n’a encore rien acté. Nos missions d’accompagnement des Maisons des femmes en construction ne sont pas valorisées.

Au total, 5 millions d’euros de Mission d’intérêt général (MIG) ont été destinés aux Maisons des femmes, mais avec un risque de saupoudrage par les Agences régionales de santé sur des structures aux modèles différents. Ce saupoudrage des fonds MIG ne permet pas de pérenniser des projets ou de leur donner une visibilité suffisante. Par ailleurs, il faut réfléchir au maillage territorial et à l’implantation des Maisons des femmes. Nous pensons utile de mettre les moyens là où les besoins sont prioritaires, dans des territoires urbains et denses, et de rayonner ensuite vers les territoires ruraux, soit en venant en appui à des professionnels locaux, soit par le biais de bus itinérants par exemple.

Quels sont les principaux freins que rencontrent les Maisons des femmes et la lutte contre les violences faites aux femmes ?

Certaines histoires dramatiques ou féminicides ne sont précédés d’aucun signe avant-coureur. Comment prévenir de tels crimes ? Le travail d’éducation est un volet gigantesque à mener dans la société, le patriarcat y étant tellement intégré. Encore trop d’hommes et de femmes pensent qu’il est dans l’ordre du monde que les femmes subissent la domination masculine.

Il faut des lieux simples pour en parler. En cela, les Maisons des femmes sont intéressantes, car il n’y a rien qui engage les femmes. Aller porter plainte est plus contraignant. L’accompagnement par les professionnels et bénévoles des Maisons des femmes permet à une victime de cheminer à son rythme, de prendre conscience des violences qu’elle a subies. Elle y trouve des alliés, des soutiens psychologiques et juridiques et peut construire ses solutions, comme préparer un départ du domicile conjugal ou un dépôt de plainte.

Il manque aussi cruellement de places d’hébergement pour les victimes, malgré les efforts fournis. Nous attendons la mise en place du « pack nouveau départ », qui consiste en un coup de pouce financier et des mesures de protection pour les victimes quittant le domicile conjugal. Annoncé depuis plusieurs mois et expérimenté dans plusieurs départements depuis janvier 2023, il n’est pas encore généralisé.

Le Gouvernement pourrait aussi donner davantage de moyens à la justice, car les magistrats sont débordés par les plaintes. Enfin, la prise en charge du psychotraumatisme est insuffisante. À la Maison des femmes de Saint-Denis, les consultations de psychologue sont gratuites pour les femmes. Mais comme ces professionnels ne peuvent facturer à la Sécurité sociale, nous finançons leur temps de travail à travers le mécénat. Ce n’est pas tenable à terme.

Quelles sont les enjeux concernant la sortie des femmes suivies au sein d’une Maison des femmes ?

À la Maison des femmes de Saint-Denis, chaque année, près de 5000 femmes sont reçues au moins une fois. Parmi elles, 1200 intègrent le parcours des victimes de violence. La file active est importante et il faut que des femmes sortent du parcours au bout de deux ans pour que d’autres puissent l’intégrer. Or elles se sentent en sécurité à la Maison des femmes, avec une certaine routine mise en place avec les consultations psychologiques, les ateliers de théâtre ou les groupes de parole. La sortie est une étape importante. Elles ne guérissent pas de tout mais vont moins mal. Nous travaillons le lien avec d’autres partenaires pour des orientations, selon les situations. Il n’y a pas de sortie sèche, mais nous prévenons les femmes que les rendez-vous seront espacés. Nous ne sommes pas une structure d’accompagnement dédiées aux demandeuses d’asile. Nous soignons ces femmes, dont le parcours de vie est émaillé de violences, et les renvoyons vers les associations. Ces articulations sont à travailler pour fluidifier les parcours et la file active.

Quelles sont les difficultés pour évaluer l’activité des Maisons des femmes ?

Il est simple de recueillir des indicateurs quantitatifs comme le nombre de femmes accueillies ou celui des consultations réalisées. En revanche, il est plus compliqué de démontrer que l’accompagnement en Maison des femmes a sauvé des vies. En partenariat avec l’Inserm, un travail a été lancé par les professeurs Marc Bardou et Fabienne El Khoury pour construire un indice d’amélioration du psychotraumatisme. Il s’agit de démontrer que les femmes vont mieux, qu’elles sont davantage en capacité d’agir après un accompagnement global de leur situation. Des études de cohorte sur 20 ans, avec des entretiens annuels, seraient pertinentes pour étudier le parcours des femmes accompagnées et permettre des comparaisons.

Quels sont les objectifs de ReStart ?

Le collectif sert à mener le plaidoyer pour toutes les Maisons des femmes, qu’il s’agisse de demander la revalorisation du montant des fonds MIG ou la prise en charge financière de l’accompagnement du psychotraumatisme. Les membres du collectif bénéficient aussi des fonds reçus à travers le mécénat. Aujourd’hui, nous avons au total 10,2 millions d’euros dans le pot commun, grâce à Kerring et au groupe Accor qui ont abondé à hauteur de 5 millions d’euros chacun. Avec cette somme, nous pouvons accompagner au total 25 maisons pendant trois ans, une durée qui permet d’assoir leur légitimité. Pour les mécènes, c’est encore un pari incertain. Ils nous écoutent, mais ils ont besoin de connaître nos budgets prévisionnels et de s’appuyer sur des indicateurs pour renouveler leurs dons.

Le collectif est aussi une famille, où chacun participe à la réflexion collective. Lors de nos deuxièmes journées de rencontres, en septembre 2022 à Rennes, nous avons par exemple échangé à propos de l’accès aux informations concernant les violences à rendre accessible à l’ensemble de la communauté médicale dans le dossier informatisé des patientes. Avoir vécu des violences constitue bien sûr un antécédent de santé. Mais comment faire alors que le conjoint violent peut être un salarié de l’hôpital ? Ce sont des informations à sécuriser au maximum. Nous n’avons pas résolu cette problématique. De même, certaines informations seraient pertinentes à partager avec les services de police, mais il faut bien réfléchir aux modalités du partage d’informations sensibles.

Un autre sujet à travailler au sein du collectif concerne la violence subie et la parentalité. Que faire quand une femme suivie à la Maison des femmes tombe enceinte ? Comment accompagner la mère et l’enfant après l’accouchement ? L’évaluation doit être fine et aucune décision ne peut être prise à la légère. Cette question est au cœur du métier de sage-femme. À l’hôpital de Saint-Denis, les femmes enceintes victimes de violences sont accompagnées par les professionnels de la maternité, psychologues et sages-femmes. Une articulation est prévue avec la Maison des femmes. À Tours et Orléans, les Maisons des femmes sont portées par les services de médecine légale, ce qui implique de développer un travail avec les chefs de service et les sages-femmes de la maternité. Tous les professionnels compétents en santé des femmes doivent s’impliquer sur ces questions.

■ Propos recueillis par Nour Richard-Guerroudj