On recense environ 350 000 substances chimiques et plastiques fabriqués dans le monde, dont la production a été multipliée par 50 depuis 1950 et pourrait tripler d’ici 2050. Contrairement aux produits pharmaceutiques, moins de 20 % de ces substances ont été testées pour leur toxicité, et encore moins pour leurs effets sur les nourrissons et les enfants. Comme le rappelle une récente étude canadienne, « les associations entre substances largement utilisées et maladies pédiatriques continuent d’être découvertes avec une fréquence préoccupante ». Données épidémiologiques Au cours du dernier demi-siècle, le taux de MNT chez les enfants a fortement augmenté : • Le cancer infantile a augmenté de 35 %. • Les troubles neurodéveloppementaux touchent désormais un enfant sur six. • L’asthme infantile a triplé et l’obésité a presque quadruplé. Aux États-Unis, la pollution par le plomb, largement utilisée dans l’essence jusqu’à la fin des années 1970, aurait réduit le QI moyen des enfants de deux à cinq points. Sa suppression a entraîné un bénéfice économique cumulé de plus de 8 000 milliards de dollars depuis 1980. Des cas historiques, comme la thalidomide, le désastre de Minamata et le Distilbène (DES), ont montré que les produits chimiques toxiques peuvent traverser le placenta et que les enfants sont bien plus vulnérables que les adultes. Ces observations ont jeté les bases de la pédiatrie environnementale. Les recherches actuelles révèlent que même des expositions brèves et à faible dose peuvent causer des maladies qui se manifestent plus tard dans la vie. Failles des réglementations actuelles Les lois américaines et européennes, comme le Toxic Substances Control Act (TSCA) et le REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals), n’ont pas réussi à protéger la santé publique. Elles considèrent les produits chimiques comme inoffensifs jusqu’à preuve du contraire et imposent aux gouvernements la charge de la preuve. En près de 50 ans,…

Sur le même thème

Une étude confirme l’impact délétère des aliments ultra-transformés sur la santé et la fertilité masculine

Pour la première fois, des chercheurs ont tenté de dissocier les effets néfastes des AUT de ceux d’un apport calorique excessif. Méthodologie nouvelle L’expérience, d’une durée de trois semaines, a soumis 43 participants à un régime ultra-transformé (composé en moyenne de 77 % d’AUT) et à un régime non transformé (1 % d’AUT). L’apport calorique total a été maintenu égal entre les deux types de régimes pour isoler spécifiquement l’effet des AUT. Métabolisme et fertilité touchés L’étude a permis d’établir plusieurs constats significatifs, notamment une augmentation du poids corporel (principalement de la masse grasse) et une altération du rapport cholestérol LDL/HDL, deux indicateurs de risque cardiovasculaire. Sur le plan de la fertilité, les effets sont tout aussi préoccupants : une chute de l’hormone de stimulation folliculaire et une baisse de la testostérone ont été observées chez la plupart des participants.Enfin, le régime ultra-transformé a entraîné une diminution de la motilité totale des spermatozoïdes. Les chercheurs avancent l’hypothèse que ces effets pourraient être liés aux polluants (comme les phtalates) qui se retrouvent dans les AUT et qui agissent comme des perturbateurs endocriniens, bouleversant l’équilibre hormonal. Pour rappel, la qualité du sperme a chuté de 60 % depuis les années 1970. Pour une santé optimale, on privilégiera donc les aliments peu ou non transformés, au-delà même des considérations caloriques. Source : Cell Metabolism, 28 août 2025 La classification Nova évalue le degré de transformation industrielle des aliments : Le Nutri-Score, quant à lui, évalue la qualité nutritionnelle d’un produit via un système de lettres et couleurs (A à E). Les deux systèmes sont donc complémentaires : Nova aide à identifier les produits ultra-transformés, tandis que le Nutri-Score aide à choisir les produits les plus sains au sein de chaque catégorie de transformation. Comment reconnaître un aliment ultra-transformé (AUT) ? Outils pratiques L’analyse de l’étiquetage est essentielle. Bien que les procédés...

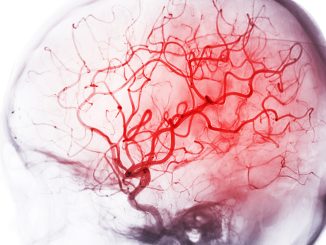

Risque d’AVC après une chirurgie gynécologique : une méta-analyse clarifie les données

Plus de 21 000 femmes ont été suivies pendant huit années, période durant laquelle 193 décès liés à un AVC ont été recensés. L’étude, menée par des gynécologues de la Chongqing University, révèle que l’hystérectomie seule est associée à une augmentation du risque d’AVC de 5 %. L’hystérectomie combinée à une ovariectomie bilatérale (ablation des deux ovaires) augmente quant à elle le risque d’AVC de 18 %. Chute brutale des œstrogènes Les chercheurs expliquent ce sur-risque par la chute brutale du taux d’œstrogènes après l’ablation des ovaires. Ces hormones jouent un rôle protecteur sur les vaisseaux sanguins, et leur disparition compromet cette protection à long terme. D’autres facteurs, comme les changements de la viscosité sanguine et le choix de la voie chirurgicale classique abdominale plutôt que coelioscopique (favorisant à terme le développement d’une inflammation de la paroi de l’ensemble des vaisseaux du corps), pourraient aussi jouer un rôle. Implications pour le suivi médical L’étude ne permet pas de différencier le niveau de risque selon l’indication chirurgicale (par exemple, pour l’endométriose ou pour les fibromes). Elle souligne cependant la nécessité d’un suivi cardiovasculaire plus rigoureux chez les femmes ayant subi ces procédures, en particulier celles dont les ovaires ont également été retirés. Comme le souligne le Dr Stéphanie Faubion, directrice médicale de The Menopause Society, ces résultats mettent en lumière les risques à long terme de ces chirurgies courantes et offrent l’opportunité de mettre en place des stratégies de prévention....

En France le taux de mortalité infantile atteint le chiffre alarmant de 4,1 pour 1000 naissances en 2023 (INsee). Ce chiffre place le pays au 23e rang européen. cette évolution pourrait être liée aux inégalités socio-économiques.

Entre 2015 et 2020, le taux de mortalité néonatale est 1,7 fois supérieur dans les communes les plus défavorisées, par rapport à celui des communes les plus favorisées. « La hausse observée se concentre uniquement dans les territoires défavorisés, alors que la mortalité est restée stable dans le reste du pays », souligne Jennifer Zeitlin, épidémiologiste et directrice de recherche à l’Inserm. Hypothèses explicatives Plusieurs facteurs peuvent expliquer cet écart, tels que des comportements de santé (tabagisme, surpoids, exposition à la pollution) favorisant prématurité et petit poids de naissance. Les considérations éthiques et personnelles entrent également en jeu, notamment dans la décision de recourir ou non à une interruption médicale de grossesse pour certaines maladies fœtales. L’organisation du système de santé est en cause également. « L’accès aux soins et la capacité des résidents à se saisir du système de santé est réduit dans les territoires défavorisés », souligne Victor Sartorius premier auteur de l’étude. On songe aux fermetures des petites maternités qui, en allongeant les distances d’accès aux soins, aggravent les risques pour les mères et les nouveau-nés, régulièrement évoquées parmi les causes possibles. Les sous-effectifs en néonatologie également. « Les forts taux d’occupation dans les unités qui prennent en charge les nouveau-nés en état critique couplés aux sous-effectifs pourraient aussi être une hypothèse parmi les causes à explorer », précise V. Sartorius. Des marges de prévention importantes Selon la Haute Autorité de santé, 57 % des événements indésirables graves liés aux soins chez les -nouveau-nés, dont des décès, auraient pu être évités. Les auteurs de l’étude recommandent de mener des audits territoriaux de l’offre de soins en périnatalité, à l’image de celui conduit en Seine-Saint-Denis en 2015. « Notre étude montre à quel point les populations défavorisées sont en première ligne face à la mortalité néonatale et souligne l’urgence de mettre en place des mesures de...