« Comme il faut qu’il sorte vite, le ptiot, moi je fais sauter la mère tant qu’elle peut. Ça décroche son fruit. » Au XVIIIe siècle, les matrones ont des techniques bien à elles pour accompagner les naissances. Ces femmes n’ont eu comme formation que leurs propres accouchements. La mortalité maternelle et infantile est très élevée dans les campagnes françaises. Sans compter les nombreux enfants malformés. En ville, spécialement à Paris, la situation est un peu différente. Des sages-femmes formées exercent, mais elles sont peu nombreuses et se heurtent aux chirurgiens pour qui les naissances représentent un marché juteux : ils se font rémunérer trois fois plus que les sages-femmes. D’ailleurs, la bande dessinée s’ouvre sur un exploit de ces nouveaux obstétriciens. En 1747, dans l’amphithéâtre de l’Académie royale de chirurgie, plusieurs dizaines de chirurgiens aux perruques poudrées assistent à la démonstration d’un nouvel outil : le forceps. Pour les besoins de l’exposé, une parturiente accouche en public. Placée en position gynécologique, elle est sanglée sur une table. Le décor est planté.

Plus tard, Angélique du Coudray, une sage-femme reconnue qui forme des apprenties, rencontre au cours d’une soirée le philosophe et scientifique Denis Diderot. En pleine écriture de son encyclopédie, il refuse la contribution de la sage-femme. Pour lui, les femmes ne savent pas écrire. Surtout, les sages-femmes représentent le passé, quand les nouveaux accoucheurs sont l’avenir et la science. Lassée par ce climat, Angélique du Coudray finit par accepter la proposition du baron de Thiers. Sensibilisé par son épouse au drame de la mortalité maternelle et néonatale qui décime sa province reculée, où n’exercent que des matrones, ce dernier la presse de l’y rejoindre. En octobre 1751, au terme d’une semaine de voyage, Madame du Coudray arrive au cœur de l’Auvergne. Elle s’y heurte à la méfiance et à la superstition, ainsi qu’au chirurgien local. Elle parvient tout de même à suivre la grossesse de quelques bourgeoises. Dans l’ennui, Madame du Coudray écrit et dessine. Elle veut coucher ses connaissances sur le papier, dans un ouvrage illustré. Mais les matrones, illettrées, ne pourront en bénéficier. Au cours d’une visite à une femme enceinte, la sage-femme aperçoit Margot, sa toute jeune apprentie, médusée par les poupées de la bourgeoise. C’est le moment où naît son idée de génie. Avec sa servante, elle coud un mannequin d’accouchement en tissu que les apprenties pourront manipuler.

À Paris, l’Académie de chirurgie accréditera sa « machine » et son traité d’accouchement, à la condition que les chirurgiens puissent assister aux cours de la sage-femme. Madame du Coudray parcourra la France entière pour former 5000 sages-femmes aux subtilités de son art, « sans instruments mutilants, mais avec vos seules mains expertes et vos mots rassurants ». De facture plutôt classique, ce roman graphique raconte l’histoire d’une femme puissante. Elle a façonné le métier de sage-femme tel qu’il est encore exercé aujourd’hui.

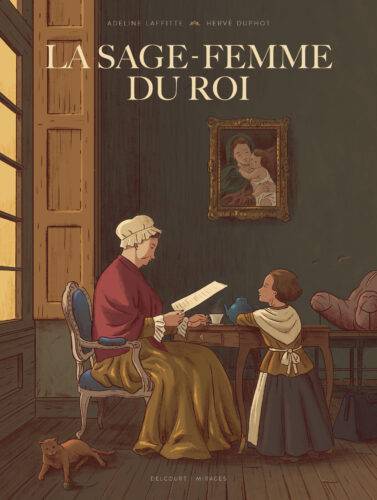

Adeline Laffitte et Hervé Duphot – La Sage-femme du roi – Éditions Delcourt – 17,95 €

■ Par Nour Richard-Guerroudj