Pourquoi sage-femme ?

Je voulais travailler dans la santé, celle des femmes. Pas seulement pour combattre les pathologies, mais aussi et surtout pour œuvrer dans la prévention, accompagner la physiologie. Les études à l’école de Bourg-en-Bresse m’ont donné la passion ! Le métier de sage-femme est une boule à facettes : je peux faire de la gynéco, pratiquer des accouchements, faire du yoga prénatal, de la nutrition, etc. La palette est très large et c’est ce que j’aime. Je suis curieuse, j’ai besoin d’apprendre encore et toujours.

Parlez-nous de votre parcours ?

Après l’obtention de mon diplôme en 2009, toute jeune sage-femme, je suis retournée dans ma ville natale, à Saint-Étienne. J’ai passé dix-huit mois au CHU, où j’ai travaillé en salle d’accouchement, au bloc césarienne, en maternité et auprès de grossesses à risque, tout en résidant chez mes parents. Mais j’avais la bougeotte, alors je suis partie en Roumanie, à Constanţa, au bord de la mer Noire. Hélas, je n’ai pas pu y exercer en tant que sage-femme, faute de visa de travail. Mais cette période a été très enrichissante quand même. Grâce à un partenariat entre la faculté de droit et santé de Lille et la faculté locale, j’ai pu valider un Master 2 en Droit, Economie et Gestion, mention Politique et Action publique (l’équivalence Master 1 ayant été obtenu en même temps que mon diplôme de sage-femme). Mon mémoire de fin d’études portait sur la comparaison internationale des systèmes de santé, Roumanie et France, sujet très intéressant et encore d’actualité avec le déficit de la Sécurité sociale… ! En effet, il est nécessaire d’évaluer et de surveiller la performance des systèmes de santé pour maximiser les améliorations de la santé et du bien-être sociétal… Mais mon métier me manquait, j’ai préféré retourner sur le terrain !

De retour en France, j’ai travaillé pendant environ cinq ans à Lyon, dans un hôpital de niveau 3. Nous faisions près de 4 500 accouchements par an. Le service des urgences gynéco-obstétricales venait d’être créé. J’y effectuais 50 à 60 consultations par garde, toutes les grossesses à partir de quatorze semaines d’aménorrhée passaient par moi et je devais faire le tri, orienter les femmes vers le bon service. Et tous les six mois environ, nous changions de services (urgences, salle d’accouchement, pathologie de la grossesse, maternité). J’ai vu beaucoup de pathologies, c’était très formateur et c’est ce qui me permet aujourd’hui de faire ce que je fais en confiance. Mon expérience en Roumanie m’a aussi permis de mieux communiquer avec les Roumains présents en France (à ne pas confondre avec les Roms, groupe ethnique indo-aryen sans aucun lien avec la Roumanie). J’ai pu traduire dans leur langue les conseils donnés à la sortie de maternité pour le couple mère-enfant.

Puis, mon statut de fonctionnaire le permettant, j’ai pris une disponibilité pour partir deux ans en Asie, en Indonésie et aux Philippines. Là encore, les seuls visas de travail que les autorités accordaient étaient dans le secteur du tourisme. Je me suis donc retrouvée manager d’un hôtel resort et d’un club de plongée pendant deux ans. Rien à voir avec la choucroute ! Pendant mon temps libre, je visitais les petites maternités locales, j’observais les traditions liées à la naissance, c’était magique ! Je me souviens d’un berceau, sous une moustiquaire au centre d’une pièce, et toute la famille qui se relayait autour du bébé pour les soins du cordon. Trois générations vivaient sous le même toit. C’était beau et exotique !

Sage-femme au pays des cigales

En revenant d’Asie , je ne pouvais plus me passer de la mer. Et Lyon n’est pas précisément une station balnéaire ! Bien sûr, j’aurais pu choisir la Normandie de ma maman, mais l’ennui, c’est que j’avais aussi pris goût au soleil. J’ai suivi les cigales et me voilà sage-femme à Toulon, les pieds dans la Méditerranée. J’adore le Var, la côte est magnifique et l’arrière pays est bien préservé, les montagnes sont sublimes. Au début, je trouvais que Toulon était moche. En réalité, quand on y vit, il y a plein de jolis coins à découvrir. La mer, ça change tout ! Par exemple, dans une heure, je retrouve une collègue à la plage. Un plouf, un jus de fruit, une paille et nous repartons travailler. Pas mal, non ? On se donne des petits rendez-vous, comme ça. Même si le travail est chargé, j’ai l’impression d’être tout le temps en vacances. J’ai découvert la pratique libérale en arrivant ici, en remplaçant une collègue. Un vrai coup de cœur ! Pour autant, je ne voulais pas renoncer aux gardes à la clinique, à l’adrénaline, au travail en équipe. Faute de pouvoir choisir entre hôpital et libéral, je fais les deux. Depuis 2016, je suis en activité mixte.

Comment partagez-vous votre temps ?

Je fais six gardes par mois en salle d’accouchement à la clinique St-Jean-du-Var. Pour des raisons d’organisation, la direction nous a demandé de choisir entre gardes de jour et gardes de nuit. J’ai choisi la nuit. C’est plus facile à concilier avec mon activité libérale.

Jusqu’à la naissance de mon fils en 2022, je recevais mes patientes dans un cabinet, que je partageais avec trois ou quatre consœurs. Avec mon bébé, c’est devenu difficile de tout concilier. J’ai arrêté le cabinet pour devenir exclusivement sage-femme à domicile. C’est moi qui me déplace. À vélo, quand je peux et que la tournée s’y prête ! Vélo électrique, je triche. Cela me permet de faire mon sport et c’est plus simple en centre-ville où le stationnement est compliqué. J’aime ce mode de vie sain ! Et surtout, mon emploi du temps est flexible. Au cabinet, parfois on a des lapins, des patientes en retard, on n’est pas maîtresse de l’horloge. À domicile, je prends le temps qu’il faut pour chaque patiente, c’est plutôt moi qui me mets en retard… Quand je serai fatiguée, un jour, je reprendrai sans doute un cabinet. Mais pour l’instant, il tient dans mon sac-à-dos. Je suis spécialisée dans le suivi des grossesses à risque, certaines femmes doivent rester alitées chez elles. Celles qui sont en menace de prématurité, par exemple, ou celles qui attendent des jumeaux.

À quoi ressemblent vos journées de sage-femme libérale ?

Je dépose mon fils chez la nounou vers 9 h et go ! J’enchaîne six ou sept consultations par jour, en essayant de les regrouper de façon à réduire la distance globale. Chaque visite dure environ une heure, en comptant le temps de trajet. Le monitoring doit médico légalement durer trente minutes, c’est un temps incompressible. Avec le temps d’installation et le reste, l’heure est vite passée.

Aller au domicile de mes patientes me permet de découvrir leur cadre de vie et de mieux comprendre leurs besoins. À partir de là, je leur propose un accompagnement sur mesure. Par exemple, lors de l’entretien prénatal, j’observe et j’identifie plus précisément les facteurs de risque qui les entourent : l’environnement social, le logement, l’hygiène. J’arrive parfois dans des maisons infestées de cafards. Si je constate l’abondance de produits ménagers, je mets en garde contre les perturbateurs endocriniens. Si le logement ne comporte qu’une chambre et que la dame attend son cinquième enfant, il y a un problème… Y a-t-il un ascenseur en état de marche ? En allant sur place, je vois ce dont elles disposent, ce qui leur manque et j’élabore une réponse ciblée, au cas par cas. En cabinet, lors de préparations en groupe, les conseils ne sont pas toujours adaptés à la situation individuelle de chacune. Et puis certaines femmes ne sont pas à l’aise en groupe. Je me souviens, par exemple, d’une qui avait perdu un bébé et qui ne pouvait pas aborder le sujet devant les autres. C’était trop difficile pour elle et une préparation en individuel lui convenait beaucoup mieux. D’autres femmes préfèrent le groupe, car elles sont heureuses de rencontrer d’autres mamans.

Et au niveau dépistage des violences faites aux femmes ?

Au cabinet, la femme qui vient seule se confie plus facilement sur le sujet. Au domicile, c’est plus compliqué quand le monsieur ou la famille sont présents. La question des violences fait partie de mon questionnaire, dès le premier contact. Mais il m’arrive parfois de différer la question. Je me contente d’observer et de guetter les petits signes éventuels, les indices de violence. Dès que le moment devient propice, dès que je suis seule avec la femme, j’aborde le sujet.

Êtes-vous la même sage-femme à l’hôpital et à domicile ?

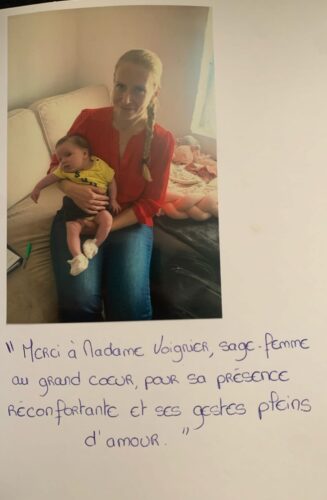

La même sage-femme, oui ! Mais la relation aux patientes est très différente. L’accouchement est un moment très fort, mais bref. Après une nuit de garde à l’hôpital, je ne revois pas forcément la personne. Parfois, bien sûr, on a des nouvelles, des remerciements, voire des petits cadeaux… L’autre jour une patiente insistait : « Mais qu’est-ce qui vous ferait plaisir ? Je suis sûre que vous aimez le champagne, le chocolat. » J’ai fini par avouer, après une résistance héroïque : oui, j’aime le champagne et le chocolat ! Quelquefois, comme je fais les nuits, le futur papa sort chercher les croissants au petit matin. Ces petites attentions sont super sympas, les couples sont généralement très attentionnés et c’est aussi l’un des bons côtés des gardes de nuit. Mais en libéral, la relation est d’une tout autre nature, beaucoup plus poussée, beaucoup plus profonde. Je vais suivre certaines patientes toute leur vie ! L’idéal, c’est quand je retrouve à l’accouchement une patiente que j’ai préparée en amont. Alors là c’est vraiment du suivi global, de A à Z.

Chaque grossesse est-elle une nouvelle histoire ? Ne se ressemblent-elles pas un peu à la longue ?

À mes yeux, deux grossesses ne se ressemblent jamais, que ce soit pour des femmes différentes ou pour une même femme. C’est ça qui est passionnant et motivant. Le contexte évolue, la personne évolue, le couple évolue, j’évolue… C’est toujours nouveau. La société aussi évolue : j’ai des couples homos, des femmes seules, etc.

Y a-t-il beaucoup de sages-femmes à Toulon ?

Nous sommes 437 sages-femmes dans le Var, 148 sur Toulon se partageant entre les différents secteurs (hospitalier public, privé, territorial avec la PMI et les libérales). C’est pas mal et pourtant il y a des déserts médicaux dans le Haut-Var. Tout le monde veut s’installer sur la côte, qui est du coup classée « zone surdotée ». Ça signifie que plus personne ne peut s’y installer en tant que sage-femme – sauf les sages-femmes échographistes qui ne sont pas comptées dans le zonage. L’activité n’est pas infinie, il faut bien poser une limite. Pour ma part, étant exclusivement à domicile, j’ai suffisamment de travail. Certaines de mes consœurs en cabinet n’ont pas le temps de se déplacer.

Quel type de population voyez-vous ?

C’est très mixte, très contrasté. J’ai des familles militaires, car Toulon est une grosse base navale. Ça fait des mamans qui ont beaucoup d’enfants et qui se retrouvent seules, car papa est en mission. En plus elles changent souvent de ville, passent de Brest à Toulon, quelques années et puis s’en vont. Au final, elles ne connaissent pas grand monde. Ces familles-là sont relativement aisées, mais j’en ai aussi de plus modestes. J’ai beaucoup de patientes qui vivent dans des HLM, souvent immigrées du Maghreb ou d’Afrique. Certaines ne parlent pas bien français. C’est varié et tout est intéressant. Quand c’est trop compliqué au niveau social, quand les prises en charge tournent au casse-tête, je travaille en lien avec la PMI du secteur. Le domicile c’est aussi beaucoup de travail en réseau, faire la coordination entre l’hôpital, le médecin traitant, le pédiatre, la PMI selon les besoins.

Y a-t-il des endroits où vous avez peur d’aller ?

Oui. Je pense par exemple à la cité Pontcarral, qui borde l’autoroute à l’entrée de Toulon. C’est chaud et il y a encore eu des coups de feu récemment. Quand une femme me dit qu’elle habite là, je lui demande de se déplacer vers un cabinet. Aller là-bas toute seule avec mon vélo, ce ne serait pas raisonnable, trop dangereux. Il m’est arrivé d’aller dans une cité où la patiente faisait descendre ses frères ou ses cousins pour m’escorter jusqu’à son appartement… J’ai déjà eu des collègues agressées. Mais les femmes le comprennent bien et acceptent de se déplacer sans problème.

Pratiquez-vous les accouchements à domicile ?

Non. Un jour peut-être, j’y viendrai. Pour l’instant, j’aime mieux l’idée du plateau technique ou des plateaux de naissance, avec sécurité maximum pour la patiente. S’il y a une hémorragie ou si on a besoin de réanimer bébé, on a tout sur place. J’ai travaillé à Lyon, en maternité de niveau 3, j’ai pris des habitudes, je suis prudente. Lorsqu’une patiente sent qu’elle va accoucher, elle m’appelle, on fait le point par téléphone et je l’oriente vers son centre hospitalier de référence ou j’organise une visite de contrôle en fonction de la situation. Dans le Var, une seule sage-femme pratique les accouchements à domicile. Elle a son appareil d‘échographie avec elle, elle a le matériel qu’il faut, elle est très opérationnelle. Les professionnelles qui pratiquent les accouchements à domicile sont en général très bien formées, très bien armées.

Certaines ont été inquiétées récemment, non ?

Je suis membre du conseil départemental de l’ordre des sages-femmes et nous travaillons sur le sujet de l’accouchement à domicile. Dernièrement encore, un signalement a été déposé par une gynécologue. Le besoin d’encadrement se fait urgent. Un cadre réglementaire est indispensable ! Un livre récent présente des recommandations pour l’accouchement à domicile, il est l’œuvre d’une association de sages-femmes spécialisées (ouvrage collectif mandaté par l’ANSFL et l’APAAD). C’est un début mais, juridiquement, c’est insuffisant. Ces recommandations n’ont pas de valeur officielle. Il faut combler ce vide, car c’est un besoin grandissant. Depuis le covid principalement, beaucoup de patientes ont peur des hôpitaux et demandent à accoucher à la maison. Si on leur dit non, certaines préfèreront accoucher toutes seules chez elles, sans aucune aide, tant elles rejettent l’hôpital. Et là, c’est encore plus dangereux. Donc, oui, il faut des sages-femmes capables de pratiquer des accouchements à domicile et il en faudra de plus en plus. C’est aussi la conséquence de la disparition progressive des maternités, de l’apparition de déserts médicaux et du manque de pédiatres.

Vous êtes régulièrement en formation, on dirait !

Oui, j’enrichis régulièrement ma pratique : D.U de gynécologie médicale, rééducation périnéale, suivi gynécologique et contraception, nutrition, gestion du poids pendant la grossesse et image corporelle, yoga en périnatalité, formation à la réanimation du nouveau-né en salle de naissance, outils pratiques et expérientiels pour gérer les émotions et la douleur en périnatalité, etc. Je ne les compte plus. Les dernières avaient trait à l’organisation et l’optimisation du retour à domicile, la vaccination, les pathologies environnementales, la préparation intégrale à l’accouchement physiologique avec Pelvimotion®, la préparation à l’accouchement en piscine. J’aime apprendre, comme je vous disais.

Vous avez fait une formation sur les addictions ?

Oui, j’ai fait une formation en ligne Addictions et Grossesse et je vais entamer un D.U. à Marseille pour aller plus loin. Nous aborderons toute une panoplie d’addictions : alcool, tabac, écrans, troubles obsessionnels compulsifs alimentaires, c’est un programme bien complet et ça m’intéresse grandement. La grossesse est précisément une période où on peut prendre ou reprendre de bonnes habitudes. Généralement les femmes enceintes arrêtent plus facilement l’alcool que la cigarette. Pour l’alcool, elles savent que ça provoque de gros dégâts. Pour le tabac, elles se disent bof, elles composent. Certaines sont tellement accros que l’arrêt du tabac les plonge dans un stress délétère. On doit parfois leur conseiller de continuer… Bref, les addictions sont des problématiques complexes et j’ai envie d’en savoir plus.

Les questions de nutrition, de pollution vous intéressent également semble-t-il ?

Oui, c’est un sujet éminemment d’actualité, éminemment sérieux. Notamment les perturbateurs endocriniens. C’est crucial d’y faire attention pendant la grossesse et les trois premières années de l’enfant. Il s’agit de préserver son système hormonal. Et il y a des risques de cancer associés à ces produits. On ne peut pas faire disparaître les perturbateurs endocriniens, ils sont partout, mais on peut en limiter les conséquences en informant correctement nos patientes. C’est en partie à cause de ces produits que la fertilité baisse dramatiquement et que les recours à la PMA se multiplient à travers le monde. Beaucoup de professions sont très concernées. Les coiffeurs, par exemple, qui ont les mains dedans en permanence. Mais aussi les femmes de ménage, avec les produits ménagers. Ces questions ne sont pas abordées à l’école de sage-femme, ni les questions de nutrition pourtant essentielles. Il y a de plus en plus de diabètes gestationnels, à cause des sucres omniprésents, d’une mauvaise alimentation. Et la gestion du poids pendant la grossesse est un sujet important. Récemment j’ai suivi un module de formation intitulé : Nutrition et compléments de la femme enceinte et allaitante. C’était à propos des compléments alimentaires, qui foisonnent sur le marché. Eh bien quand on examine de près leur composition, aucun n’est vraiment adapté. Il faut faire du cas par cas en fonction de l’alimentation et des besoins de chaque patiente. Ces questions me passionnent car cela fait partie de la prévention qui est au cœur de notre métier et c’est prendre le problème en amont.

Le yoga ?

Le yoga peut aider, justement, à résister à ses addictions. Je donne des cours à domicile, j’essaie de donner le goût à mes patientes pour qu’elles pratiquent seules. Certaines sont motivées, d’autres m’attendent pour s’y mettre. Le yoga peut changer la vie. Je suis partie me former en Corse, un cadre idéal pour pratiquer ! À mon retour, les collègues m’avaient trouvée transformée, au niveau de la posture, mais aussi de la zénitude. Le yoga c’est bien complet : respiration méditation, renforcement musculaire, c’est recommandé pour la grossesse et en post partum, c’est bon pour le périnée, bon pour le moral, j’en passe. Cela m’a aidée à titre personnel. Chaque formation que l’on fait, on l’a fait bien sûr pour le travail, mais aussi pour nous-mêmes. C’est enrichissant, ce sont des rencontres, de nouveaux champs d’exploration, des connaissances.

Pelvimotion ?

C’est une des dernières formations que j’ai suivies, une méthode de préparation à l’accouchement. On y retrouve du pilates, du yoga, de la danse prénatale, des techniques diverses, c’est bien complet. Et les deux parents peuvent participer. On en sort avec de réels outils pour le co-parent ! Pelvimotion est orienté plutôt accouchement physiologique, centré sur la gestion de la douleur, pour retarder la péridurale, voire s’en passer. J’ai été formée en novembre 2024 et j’ai mis en pratique la méthode aussitôt. J’ai eu rapidement quelques patientes qui ont accouché sans péridurale. Efficace !

Et la recherche biomédicale ?

Je n’en fais pas, hélas, mais ça m’a titillé. En quatrième et cinquième année d’école de sage-femme, je suivais en parallèle des cours à la faculté de médecine de Lyon. J’ai validé des unités d’enseignement en embryologie, fœtopathologie, thérapies cellulaires et en psychobiologie des comportements. C’était très intéressant. J’ai validé ce master 1 en même temps que mon diplôme de sage-femme. C’est grâce à cela que j’ai obtenu une équivalence en Roumanie et pu passer un master 2 en Droit et Santé. Je n’ai pas continué dans la recherche, mais mon cursus m’aide néanmoins beaucoup au quotidien. Il m’a donné des clefs pour comprendre, pour me documenter. Je reste branchée sur la littérature scientifique, j’aime être au courant des dernières avancées.

Vous êtes élue au conseil de l’ordre départemental du Var ?

Depuis hier, j’en suis même la vice-présidente. On a une seule réunion mensuelle, mais pas mal de travail à la maison. On gère toutes les nouvelles inscriptions, on fait passer les entretiens aux sages-femmes qui veulent s’installer dans le Var, on traite les conciliations, les plaintes envers les sages-femmes, on essaie d’organiser des formations et des événements pour tisser des liens entre les sages-femmes… Tout cela est intéressant, mais chronophage. Si je siège au conseil, c’est justement parce que je suis titulaire d’un master 2 en Droit et Santé qui me donne de bonnes bases juridiques. De plus, nous avons depuis peu des formations juridiques spécifiques à notre profession par le Conseil national, je trouvais dommage de quitter le conseil alors que je commence à être bien formée. J’essaie de représenter au mieux notre profession et je suis contente d’aider mes confrères et consœurs. Mais cela fait six ans et je voudrais passer la main. Je forme de futures remplaçantes dans cette optique. Quand ce sera possible, à court ou moyen terme, je céderai ma place.

Petit matin indonésien

L’indonésie et ses enfants souriants

Remise des diplômes à Constanţa (Roumanie)

Première manifestation de sages-femmes à Paris

Votre philosophie, si vous en avez une ?

Je dirais, bienveillance et technicité. Je reste très professionnelle, ce qui n’est pas toujours évident à domicile. Certaines patientes voudraient que l’on se tutoie direct, que l’on soit amies. J’essaie de mettre une barrière, d’éviter qu’elles se permettent trop de choses, parce que je ne veux pas oublier ma responsabilité et commettre une faute par inattention ou relâchement. C’est important pour moi de mettre cette barrière. Cela ne m’empêche pas d’être dans l’empathie, à fond concentrée sur la patiente et ses besoins, avec le maximum de bienveillance. Mon but est de l’accompagner en favorisant son autonomie. Identifier et valoriser les ressources de chacune.Ne pas être dans l’assistanat, mais préparer la future maman pour qu’elle reste le plus possible maîtresse de sa grossesse et de son accouchement. Et aussi d’apporter des outils au papa ou au coparent, qu’il ait son rôle, car quelquefois ils se sent un peu oublié.

Projets ?

Mon projet serait de monter un plateau technique avec la clinique Saint-Jean, là où je travaille. Pour l’instant il n’y a pas assez de sages-femmes intéressées. Il faut que l’on soit entre cinq et huit pour tourner en astreinte, sinon je n’aurai plus de vie ! À suivre, donc.

Un conseil, un message à une jeune sage-femme ?

Je lui conseillerais de passer par l’hôpital, au moins trois ans, comme c’est le cas pour les infirmières. Ces dernières ne peuvent pas s’installer en libéral avant trois ans de pratique. Moi, si je m’étais retrouvée seule en libéral en sortant de l’école, ça m’aurait fait peur ! Faire des gardes est certes fatiguant, mais on se constitue un réseau, on apprend les protocoles hospitaliers. En cas d’urgence, on saura à qui adresser la patiente, on saura aussi mieux l’informer sur ce qui l’attend à la maternité. Bref, pour moi, c’est un passage logique avant de se lancer toute seule.

Pour conclure, je dirais que sage-femme est un métier passionnant, en perpétuelle évolution et qui permet d’apprendre toute sa vie. Pour moi, c’est essentiel.

Interview réalisée par Stéphane Cadé • www.sophievoignier.fr