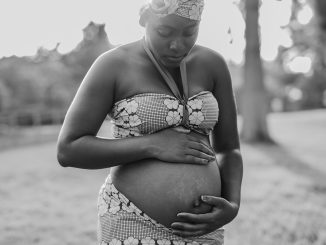

Premier enfant après 30 ans : un risque accru de cancer du sein, pourquoi ?

Selon ces travaux, les femmes qui ont leur premier enfant après 30 ans présentent un risque accru de 40 à 45 % de développer un cancer du sein, par rapport à celles qui ont accouché plus tôt. Ce risque concerne surtout le cancer du sein post-partum, une forme souvent méconnue qui apparaît dans les années suivant la grossesse, avant 45 ans. Plus agressif que les autres types, il nécessite une détection précoce et une prise en charge spécialisée. Le cancer du sein reste le plus fréquent chez la femme : 2,3 millions de nouveaux cas ont été diagnostiqués dans le monde en 2022, entraînant 670 000 décès, selon l’OMS. Il touche environ une femme sur 11 dans l’Union européenne et une femme sur sept au Royaume-Uni. Si la majorité des cas concernent les femmes de plus de 45 ans, environ 4 % des décès surviennent chez des femmes plus jeunes. Inflammation et remaniements du sein après la grossesse L’étude du Pr Porter s’intéresse aux mécanismes biologiques expliquant ce risque. Chez les femmes qui accouchent pour la première fois à la trentaine, la période qui suit l’allaitement — appelée involution mammaire— s’accompagne d’un afflux de cellules inflammatoires dans les tissus du sein. Cette inflammation, naturellement liée à la réorganisation du tissu mammaire, pourrait favoriser l’émergence de cellules cancéreuses, selon les chercheurs. Ces recherches montrent que, chez les femmes trentenaires ayant leur premier enfant, le risque de complications s’élève dans les années suivant immédiatement la grossesse, avant de décroître à plus long terme. Allaitement et prévention : un effet protecteur confirmé Une vaste méta-analyse portant sur plus de 50 000 femmes a montré qu’une année d’allaitement supplémentaire par enfant diminuait de plus de moitié le risque de cancer du sein — passant de 6,3 à 2,7 cas pour 100 femmes. Vigilance accrue pour ce public Pour les femmes...