Comment faire collaborer les professionnels de ville entre eux, puis avec les hôpitaux de leur secteur ? Comment mieux coordonner les parcours des patients sur chaque territoire ? Comment mener des actions de prévention en évitant des doublons ? Autant d’enjeux auxquels sont censées répondre les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS).

Elles ont été pensées et promues à partir des réflexions et expériences de professionnels de ville jusqu’alors organisés en pôles de santé, associations, maisons de santé pluridisciplinaires, etc. La loi du 26 janvier 2016 les a formellement instaurées. L’objectif était de parvenir, sur un territoire donné, à « l’association de professionnels de santé du premier et du second recours, et d’acteurs sociaux et médico-sociaux, sur la base d’un projet de santé, pour une meilleure organisation des parcours des patients », selon la loi.

Pour une fois, l’État n’a pas dicté la démarche, mais a laissé aux professionnels libéraux, à la base du système de santé, le soin de se coordonner. Les dynamiques locales ont été favorisées, dans une démarche ascendante et non descendante. Reste que le soutien public aux CPTS a d’abord été très relatif, comme le notait un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales en 2018. La France comptait alors 200 projets de CPTS.

UN ESSOR RÉCENT

Il a fallu attendre la loi de 2019 pour qu’un cadre plus précis et des moyens conséquents leur soient accordés, favorisant leur essor. Les CPTS doivent désormais remplir des missions dites socles, définies dans le cadre de l’accord conventionnel interprofessionnel (ACI) des CPTS au niveau national : améliorer l’accès aux soins, organiser le parcours pluriprofessionnel autour du patient, développer des actions de prévention et de promotion de la santé et animer le territoire.

« Trois éléments ont contribué à un nouvel enthousiasme pour les CPTS de la part des libéraux, estime Fanny

Chevalier, experte au sein du cabinet de conseil Hippocrate Développement, qui accompagne le montage des CPTS. Depuis dix ans, la culture libérale a évolué concernant les besoins de coordination des professionnels, à travers les maisons de santé pluridisciplinaires d’abord, puis les CPTS. Par ailleurs, le

Gouvernement a montré sa volonté d’accélérer la création de CPTS à travers Ma Santé 2022 et de nouveaux moyens. Enfin, le confinement lors de la crise du coronavirus a rendu incontournables les besoins de coordination entre professionnels de ville et entre la ville et l’hôpital. »

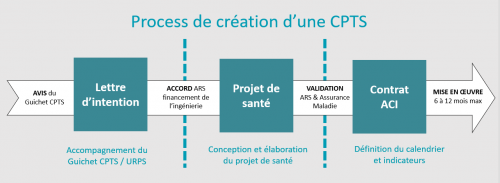

Début juillet 2021, la Fédération des CPTS comptait 670 CPTS sur le territoire national à différents stades d’avancement : 273 en phase de préprojet, 213 ayant validé leur lettre d’intention avec leur agence régionale de santé (ARS) et avec un projet de santé en construction, 26 en cours de négociation d’un accord de coopération interprofessionnel (ACI-CPTS) et 158 ayant signé un ACI-CPTS avec l’ARS et la caisse d’assurance maladie. Plusieurs étapes sont en effet nécessaires avant qu’une CPTS ne soit opérationnelle.

CONSTRUCTION PAR ÉTAPES

Un projet de CPTS peut émerger d’un petit groupe de professionnels libéraux partageant une volonté commune d’échange ou ayant besoin de résoudre des problématiques partagées. Elle peut aussi être à l’initiative des unions régionales des professionnels de santé, désireuses de construire une articulation efficace entre professionnels libéraux sur un territoire. Le montage d’une CPTS est parfois long et complexe (voir encadré), ce qui peut sembler décourageant pour les professionnels impliqués et pressés de voir des projets se concrétiser.

Les promoteurs d’une CPTS doivent d’abord définir leur territoire d’intervention et établir un diagnostic des besoins de la population et des professionnels de santé. Ils en tirent des objectifs prioritaires. À ce stade, une lettre d’intention peut être présentée à l’ARS qui accordera, après discussion, des moyens pour la phase de montage du projet via le fonds d’intervention régional (FIR). « La préfiguration de la CPTS demande un investissement important en temps pour ses promoteurs, témoigne Fanny Chevalier, qui accompagne les créateurs de CPTS. Mais les financements des ARS permettent de recourir à des cabinets de conseil pour l’accompagnement. Certaines CPTS peuvent décider de l’enveloppe qui peut être accordée aux professionnels pour le temps investi. »

Le projet de santé de la CPTS peut ensuite être décliné en plusieurs axes et groupes de travail thématiques, avec des plans d’action et des objectifs opérationnels. Les statuts sont déposés, la CPTS créée avec sa gouvernance : bureau et conseil d’administration. Puis la CPTS contractualise un ACI avec la CPAM et l’ARS et obtient des financements. « La CPTS dispose alors d’un budget de fonctionnement permettant d’indemniser les professionnels participant aux groupes de travail, de rémunérer un coordinateur », indique Fanny Chevalier.

Avec une médecin généraliste, Reena Gunputrar, sage-femme installée en libéral depuis 2012, a initié la CPTS d’Alfortville, dans le Val-de-Marne, en 2020. Elles ont rallié plusieurs professionnels de santé et l’association a été formellement créée en juin 2021. L’équipe préfiguratrice est pour l’instant composée de deux généralistes, deux infirmières, un pharmacien et une sage-femme. Fin septembre, ils ont réuni près de cinquante professionnels du territoire pour présenter l’intérêt de la CPTS et susciter des adhésions. Accompagnée d’un cabinet de conseil, l’équipe a rencontré les référents de l’ARS d’Île-de-France et est en attente des premiers financements pour aller plus loin. « Le diagnostic de territoire a déjà été réalisé par le contrat local de santé, explique Reena Gunputrar. Nous attendons les retours d’un questionnaire lancé auprès des soignants libéraux. Nous les sondons pour connaître leurs difficultés et leurs besoins par rapport aux missions socles de la CPTS. Ensuite, une fois les financements reçus, nous bâtirons un projet de territoire. »

Alors que la CPTS d’Alfortville est embryonnaire, la sage-femme en expérimente déjà tout l’intérêt. « Le fait d’échanger régulièrement avec un pharmacien, par exemple, fait que j’ose plus facilement lui téléphoner en cas de besoin, témoigne-t-elle. Il est aussi utile de savoir que tel dermatologue accepte de nouveaux patients. Savoir qui fait quoi, en détail, avec un répertoire accessible, facilite notre travail. Cela donne confiance aux patientes de voir que nous travaillons en lien les uns avec les autres. Participer à la CPTS nous donne une vision globale de la santé et nous permettra aussi de gagner du temps dans notre pratique quotidienne. »

Bien souvent, les professionnels n’ont pas attendu la formalisation extrême de la CPTS pour échanger entre eux. La crise du Covid-19 et le fait que les CPTS aient été à l’initiative de nombreux centres de vaccination les ont incités à se retrouver via des messageries électroniques.

SOUPLESSE ET ADAPTATION

Le cadre fixé aux CPTS est donc souple. Aucun territoire ne peut être imposé et les périmètres administratifs classiques ne sont pas retenus pour les déterminer. Les ARS veillent en revanche à ce qu’il n’y ait pas de doublons sur un territoire et à ce que la CPTS réponde à des besoins de proximité. Le périmètre déterminé peut aussi évoluer au fil du projet. C’est le cas au sein de la CPTS du Confluent.

Créée en novembre 2019, elle englobe plusieurs communes des Yvelines, dont Conflans-Sainte-Honorine, Andrésy et Maurecourt. À l’origine, elle incluait aussi Herblay-sur-Seine, une commune limitrophe du Val-d’Oise. Ce découpage est en cours de révision avec l’ARS, pour éviter des doublons. La CPTS Val Parisis, qui n’a pas entamé son travail de formalisation avec l’ARS, doit en effet regrouper six communes du 95, dont Herblay-sur-Seine. Son territoire couvre ainsi près de 53 000 habitants. « Notre patientèle vient bien d’Herblay-sur-Seine et nous travaillons aussi avec des professionnels de cette commune », regrette Laurence Montanari, une des six sages-femmes adhérentes de la CPTS du Confluent. « Un professionnel ne peut adhérer qu’à une CPTS, précise Fanny Chevalier. Mais il peut tout à fait se servir des outils et annuaires de plusieurs CPTS. »

Tous les professionnels de santé, médicaux ou auxiliaires médicaux ou de la pharmacie, peuvent adhérer à une CPTS, de même que les professionnels des établissements de santé ou de structures médico-sociales. Certaines CPTS optent pour une représentation au conseil d’administration via des « collèges » (médecins, sages-femmes, etc.), de même que certaines CPTS prévoient des « collèges » pour représenter les partenaires non libéraux : hôpital, municipalité. D’une CPTS à l’autre, les statuts de l’association diffèrent.

Les enjeux de pouvoir entre professions disparaissent-ils pour autant ? « Les enjeux de pouvoir s’expriment toujours, que ce soit dans des relations interpersonnelles, entre professions, estime Fanny Chevalier, experte en accompagnement des CPTS. L’objectif est qu’une CPTS soit assez forte, c’est-à-dire pluri professionnelle, structurée autour d’un projet concret et fédératrice des professionnels de ville, pour contractualiser avec l’ARS et la CPAM et être légitime face aux hôpitaux pour mener des projets avec eux. »

De nombreux professionnels libéraux redoutent aussi de s’investir au sein d’une CPTS, faute de temps. « Le système associatif, qui implique d’adhérer à la CPTS, peut parfois être un frein, note Fanny Chevalier. C’est un nouveau modèle d’organisation, une innovation sociale, que les professionnels de santé doivent s’approprier. Le format associatif permet d’intégrer facilement la CPTS et de l’élargir ensuite. Comme dans toute association, il est possible d’adhérer sans être de toutes les réunions et groupes de travail, en étant membre ou non des instances de gouvernance. Être simplement adhérent permet de bénéficier des outils de communication et d’échanges créés par la CPTS, de disposer des informations qu’elle diffuse. Les CPTS servent d’accélérateur pour que les professionnels se connaissent et comprennent concrètement leurs rôles. L’activité des sages-femmes reste méconnue dans le détail et la CPTS pallie à cela. »

FAIRE SA PLACE

Étant donné les missions des CPTS, les sages-femmes trouvent naturellement à s’y inscrire. « De fait, la place des sages-femmes dans les CPTS est incontestable, confirme Fanny Chevalier. Plus la gouvernance d’une CPTS – le bureau et le conseil d’administration – est pluriprofessionnelle, mieux c’est. Les sages-femmes ayant de nombreux combats à mener, elles ne s’y impliquent pas toujours. Dans les projets que j’ai accompagnés, les premiers projets ont souvent porté sur les parcours de soins des personnes âgées. C’est une priorité répandue, car la santé fragile des personnes âgées souffre d’une mauvaise coordination ville-hôpital et d’un problème d’accès au second recours. Les projets mère-enfant émergent souvent dans la deuxième année de fonctionnement d’une CPTS. »

À la CPTS du Confluent, dans les Yvelines, un projet sur le diabète gestationnel a débuté sans attendre les financements de l’ARS ni la signature d’un ACI. « La diabétologue de la CPTS a initié un groupe de travail sur le diabète gestationnel, raconte Laurence Montanari, sage-femme membre du groupe de travail. L’objectif était de partager nos connaissances pour mieux le dépister et l’accompagner en ville, en identifiant les rôles de chacun. Un algorithme de dépistage a été formalisé. Une soirée de formation assurée par un infirmier de la maison de santé pluridisciplinaire de Conflans-Sainte-Honorine et des diététiciennes nous a permis de savoir former les patientes à l’autotest, savoir quoi leur dire. La prochaine réunion nous permettra de nous familiariser avec l’application My Diabby. Nous allons aussi réfléchir à la façon de proposer des activités physiques aux patientes, de même qu’un suivi psychologique. Le fait de nous connaître entre professionnels et de participer à ce travail commun nous apporte des savoirs complémentaires. Adopter la même ligne de conduite pour un suivi est aussi un gain de temps pour les femmes. »

Dans l’Eure-et-Loir, un projet de parcours pour les patientes diabétiques a vu le jour grâce à la CPTS Sud 28. « Nous y participons en tant que sages-femmes lorsque nous accompagnons une patiente dont l’IMC est supérieur à 30, témoigne Joëlle Tilma, sage-femme à Châteaudun et membre de la CPTS Sud 28. Grâce aux financements obtenus par la CPTS, nous pouvons proposer un forfait de quatre consultations de diététique, de relaxation, pour mieux les accompagner. Médecins et sages-femmes peuvent adresser les femmes vers ces consultations dédiées et organisées. En périnatalité, la CPTS a aussi mis en place un staff médico-psychosocial mensuel avec les maternités de Chartres et Vendôme, les PMI et le centre périnatal de proximité. »

Dans l’Essonne, l’historique des CPTS est particulier. C’est l’association Espace Vie, créée en 2013 par des professionnels de santé libéraux, qui a contribué à l’émergence de dix CPTS. Aujourd’hui, l’association accompagne 6 CPTS du département, dont 5 ont déjà signé un ACI. La majorité des CPTS compte une sage-femme au sein de son bureau ou de ses membres. À Espace Vie, une sage-femme coordonne les projets transversaux femmes/enfants des six CPTS.

« Chaque CPTS a nommé des membres pour rejoindre le groupe de travail femmes/enfants, témoigne Marion

Froutgen, sage-femme coordinatrice d’Espace Vie. L’association apporte un support logistique, surtout en matière de parcours de soins, la deuxième mission d’une CPTS. De façon opérationnelle, il s’agit par exemple de recenser les bilirubinomètres disponibles sur le territoire, de créer l’annuaire des professionnels en capacité de réaliser des colposcopies pour un meilleur dépistage des cancers du col, de prévoir des actions d’information et de prévention pour les femmes en rupture de soins en gynécologie ou encore de simplifier le parcours des femmes ayant un diabète non insulino-dépendant. Les professionnels partagent un outil de coordination numérique, assistent à des soirées de formation ou de présentation des protocoles et se rencontrent ainsi. De nombreux protocoles de parcours ont été rédigés, permettant d’identifier qui fait quoi et quand, servant de guides aux professionnels. C’était nécessaire concernant la prise en charge du diabète gestationnel en ville pour que les sages-femmes sachent à quel stade orienter vers un médecin ou vers un réseau d’accompagnement diététique, sportif et psychologique, par exemple. »

TRAVAILLER MIEUX

Toutes les sages-femmes impliquées dans une CPTS témoignent que cela facilite leur exercice. « Nous disposons de plusieurs groupes de discussions entre professionnels via la CPTS, témoigne Laurence Montanari, de la CPTS du Confluent, dans les Yvelines. Nous apprenons à nous connaître, nos échanges sont plus fluides. Les médecins adressent davantage de patientes aux sages-femmes de la CPTS du Confluent pour des échographies, des IVG ou des dépistages de cancer du col à présent que nos compétences sont mieux connues. Et j’hésite moins à joindre des médecins en cas de besoin. C’est un réel bénéfice. Nicolas Duriez, le médecin généraliste qui préside la CPTS, propose même à ses internes en médecine générale de passer quelques jours dans un cabinet de sage-femme libérale pour se former. »

Joëlle Tilma, sage-femme à Châteaudun et membre de la CPTS Sud 28, en Eure-et-Loir, dresse un constat identique : « Médecins et kinésithérapeutes nous adressent des patientes, car ils ne peuvent tout prendre en charge. Il n’y a pas de concurrence entre nous ni de captation de patientèle. En faisant connaître nos nouvelles compétences en matière de prescription d’arrêt de travail, via le réseau social de la CPTS, nous contribuons à désengorger les cabinets des généralistes. La CPTS incite aussi les professionnels à organiser des plages horaires pour des soins non programmés. Cela nous permet de recevoir rapidement des femmes pour une IVG ou une perte de DIU, leur évitant le recours aux urgences de l’hôpital. »

Les ARS apportent aussi aux CPTS des informations qu’elles n’ont pas, notamment sur les structures médico-sociales existantes du territoire. Bien des libéraux ignorent qu’un centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (Csapa) est proche pour répondre aux problématiques d’addiction, ou une structure Sport et Santé ou encore des associations spécialistes du handicap. Au final, ce sont bien les patients qui en bénéficient. « Face à la problématique d’un patient, si l’on sait que d’autres professionnels du territoire peuvent nous épauler et être complémentaires, on est plus enclin à repérer ses soucis et à l’accompagner, souligne Fanny Chevalier. Cela donne du sens aux soins et n’est pas destiné à gérer la pénurie de soignants dans les déserts médicaux. »

Disposer d’une coordination organisée et d’outils de dialogue, rendre lisibles ses compétences ou valoriser le service rendu permet un gain de temps au quotidien dans l’accueil et l’orientation des patientes. Côté usagers, les CPTS ont ainsi pour vocation de limiter les actes inutiles et les ruptures de parcours. Une fois l’organisation ville-ville établie, une CPTS a davantage de poids pour organiser ses liens avec les hôpitaux.

« Souvent, les hôpitaux n’investissaient pas dans des outils de coordination avec la ville, n’ayant aucune garantie que les professionnels libéraux allaient s’en emparer, témoigne Fanny Chevalier. Une CPTS donne corps à la ville, jusqu’ici fragmentée. Elle devient la voix de la ville de façon opérationnelle. »

Le travail d’Espace Vie et des CPTS de l’Essonne en est un exemple. Il a permis de tisser des liens de confiance avec les maternités du territoire. « Le parcours des femmes qui accouchent au Centre hospitalier sud francilien, public, est clair, explique Marion Froutgen, la sage-femme coordinatrice de l’association. Les grossesses sont suivies en ville, par un gynécologue ou une sage-femme, jusqu’au jour du terme et aucune consultation préalable n’est effectuée à l’hôpital. » L’association a aussi contribué à organiser les sorties précoces de maternité, via un outil numérique de coordination, sans que les agents des CPAM n’interviennent, et ce dès 2018.

LE TEMPS D’INNOVER

Si une grande autonomie est laissée aux libéraux pour organiser les CPTS et leurs projets, les professionnels redoutent parfois de futures contraintes et évaluations par le biais des ACI, qui définissent le montant des financements alloués pour chaque mission et des indicateurs de suivi et d’évaluation. Comme pour tout accord conventionnel, des commissions paritaires nationale, régionales et départementales veillent au respect des contrats, à leur montée en charge et au suivi de leur impact.

Chaque ACI prévoit des financements pour les missions générales et les projets des CPTS. Une part des fonds alloués est aussi liée à l’atteinte d’objectifs fixés. Joëlle Tilma, membre de l’Union nationale des syndicats de sages-femmes, participe aux négociations paritaires à tous les échelons. « Les objectifs fixés sont négociés avec les CPAM, CPTS par CPTS, explique la sage-femme de la CPTS Sud 28. Il est donc important de déterminer des listes succinctes d’objectifs réalisables. Il est par exemple possible d’indiquer que la CPTS se fixe l’objectif de réaliser chaque année le frottis pour 50 % des femmes concernées du territoire, et non 60 %. Il peut aussi être intéressant de créer des inter-CPTS pour mieux négocier avec la CPAM. »

Au niveau national, des négociations sont en cours pour redéfinir l’ACI-CPTS. La gestion de crise entre dans les missions socles des CPTS et Joëlle Tilma espère que la prévention des violences familiales sera aussi inscrite comme priorité, entre autres. Les montants généraux alloués sont aussi au cœur de la négociation. « Plus les montants seront élevés, plus cela ruissèlera vers tous les professionnels de santé impliqués dans telle ou telle mission d’une CPTS », précise la sage-femme.

« Les objectifs nationaux, très souples, sont fixés pour l’amélioration de l’accès aux soins, note Fanny Chevalier. En région Île-de-France, où j’ai accompagné le plus de projets, les CPAM n’imposent pas leurs indicateurs lors de la signature de l’ACI. Ces derniers sont proposés par les CPTS et négociés. Être évalué n’est pas nécessairement une contrainte, mais une façon de vérifier l’impact des CPTS dans l’écosystème du soin. Avec les CPTS, c’est la première fois que les professionnels de ville ont les moyens de s’organiser. Le temps leur est laissé de tâtonner pour trouver leur modèle. C’est une occasion à ne pas rater ! » La place des sages-femmes au sein des CPTS peut encore être celle qu’elles voudront prendre.

Les étapes d’un projet de CPTS

Les étapes d’un projet de CPTS

- Élaborer un diagnostic territorial : l’équipe identifie son territoire d’intervention, les problématiques de santé de la population et les ressources disponibles

- Définir les objectifs stratégiques : l’équipe détermine un ou plusieurs projets prioritaires d’amélioration de la santé de la population à l’échelle du territoire

- Se faire accompagner : l’équipe adresse sa lettre d’intention à l’ARS, qui valide ou négocie le projet ou le territoire d’action et accorde des financements pour l’ingénierie du projet

- Adopter un plan d’action : l’équipe fixe un cheminement à suivre pour atteindre les objectifs stratégiques

- Prévoir la gouvernance de la CPTS : l’équipe élabore ses statuts

- Évaluer le système d’information utile à la CPTS

- Financer la CPTS : l’équipe présente son projet à la CPAM, négocie un contrat dans le cadre de l’accord conventionnel interprofessionnel des CPTS, avec des objectifs et des indicateurs de suivi définis et reçoit ainsi des financements

- Suivre et évaluer les actions menées pour rendre des comptes à l’ARS et la CPAM chaque annéeCPAM chaque année

■ Nour Richard-Guerroudj