« Les premiers jours de mes règles, je dois changer de tampon toutes les heures, alors je préfère ne pas sortir de chez moi. » « La nuit, c’est le carnage sur les draps ! » « Quand une réunion de travail dure trop longtemps, j’ai peur de laisser des traces de sang sur la chaise. » « Les anémies à répétition, la fatigue, la charge mentale des règles qui me pourrissent la vie, je n’en peux plus… »De tels témoignages, les docteures Giulia Gouy et Lucia Rugeri en recueillent depuis mai 2021. À l’hôpital de la Croix-Rousse (Hospices civils de Lyon), la gynécologue et l’hématologue ont ouvert une consultation dédiée aux ménorragies, une première en France. Chaque vendredi, elles reçoivent une dizaine de patientes de tous âges et venant de la France entière. En quelques heures, ces femmes rencontrent les deux médecins, passent plusieurs examens et se voient proposer une prise en charge.

Les ménorragies se définissent par des pertes de sang menstruel supérieures à 80 ml par cycle, à objectiver par un interrogatoire (fréquence des changes, présence de caillots…) et le score de Higham (voir encadré). Il faut aussi envisager la fatigue, une anémie et le retentissement sur la vie privée et professionnelle. En février 2021, le Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF) a mis à jour ses recommandations(1) pour le diagnostic et la prise en charge des ménorragies. Alors pourquoi une telle consultation ? « Parce qu’il y a un sous-diagnostic flagrant des ménorragies et que les femmes concernées souffrent d’une errance médicale considérable, déclare la docteure Giulia Gouy. S’il y a un tabou des règles, alors les règles hémorragiques, c’est carrément l’omerta ! » Et pourtant, 11 à 13 % des femmes en âge de procréer souffrent de ménorragies, et même un quart des plus de 41 ans(2) !

® D.R.

Les hormones en première intention

Ce matin gris d’octobre, c’est Olivia*, 20 ans, qui se présente en premier. Elle a découvert l’existence de cette consultation en faisant des recherches sur internet et attendu deux mois un rendez-vous. « Les femmes s’inscrivent sur notre site (3) avec une lettre d’adressage d’un professionnel de santé. Au contenu du courrier, on sait bien que la plupart viennent nous voir de leur propre chef », explique la docteure Lucia Rugeri. La jeune femme souffre de ménorragies depuis l’âge de 13 ans, avec un score de Higham supérieur à 450 et un très fort retentissement sur sa vie étudiante. Elle a essayé plusieurs pilules, sans succès. « Cela marche quelques mois et puis ça revient, ou alors j’ai trop d’effets secondaires, le poids, l’acné… », confie-t-elle. Son parcours commence par une prise de sang. « L’objectif est de dépister une anémie pour lui prescrire tout de suite un traitement si nécessaire. D’autres analyses seront faites pour rechercher une anomalie de la coagulation. Les résultats de ces tests spécialisés seront disponibles plus tard, mais cela ne changera pas le

traitement qui va lui être proposé aujourd’hui », précise l’hématologue. Olivia passe ensuite près d’une heure avec la gynécologue qui reprend tout son parcours, vérifie les examens déjà faits et réalise une échographie endovaginale. L’objectif est d’écarter les causes organiques les plus fréquentes de ménorragies (adénomyome, myome utérin, polypes, hyperplasie endométriale, endométriose). Dans 80 % des cas, les règles abondantes sont idiopathiques.

La gynécologue prend ensuite le temps de lui (re)expliquer le fonctionnement de l’endomètre et lui propose une pilule progestative en continu, comme elle le fait le plus souvent en première intention face à des ménorragies idiopathiques : « Depuis quelques années, les femmes sont réticentes aux hormones, c’est un vrai problème. Je leur explique la balance bénéfices/risques. Je leur dis qu’il existe plus de 50 pilules et qu’on va chercher ensemble celle qui leur convient le mieux. Je leur rappelle aussi qu’il n’y a aucun risque connu à prendre la pilule en continu. Encore aujourd’hui, trop peu de médecins et de femmes le savent », déplore-t-elle. Dans les nouvelles recommandations du CNGOF, le DIU hormonal et la chirurgie sont plébiscités au détriment des contraceptifs oraux. Certains gynécologues comme le professeur Israël Nisand, président du CNGOF, l’ont regretté publiquement. « Il y a longtemps que l’on attendait de nouvelles recommandations ! Mais il faut les prendre pour ce qu’elles sont, estime la docteure Giulia Gouy. C’est très bien qu’elles existent, mais elles sont basées sur la littérature scientifique et celle-ci ne répond pas toujours à la réalité de nos patientes. » Un pragmatisme qui lui fera proposer une injection de Decapeptyl® (triptoréline, agoniste de la GnRH qui provoque une aménorrhée de plusieurs mois) à Nadine*, 53 ans, chez qui elle suspecte une adénomyose importante. « Je ne suis pas contre la chirurgie, mais c’est un geste lourd et irréversible. Quand c’est possible, je préfère essayer autre chose avant l’endométrectomie ou l’hystérectomie ! »

Des traitements symptomatiques sous-utilisés

Les patientes rencontrent ensuite la docteure Lucia Rugeri. C’est l’hématologue, spécialiste de la maladie de Willebrand (maladie hémorragique héréditaire) qui a eu l’idée de cette consultation dédiée, parce qu’elle ne trouvait personne à qui adresser ses patientes pour leurs règles abondantes. Cet après-midi-là, elle demande à Gwenaëlle, 19 ans, si elle a déjà eu d’autres problèmes hémorragiques (saignements de nez, gencive, ou hémorragies lors d’une opération des dents de sagesse…) puis prend le temps de lui expliquer comment des anomalies de la coagulation peuvent aggraver le flux menstruel. Bien qu’il n’y ait pas de facteurs héréditaires aux ménorragies idiopathiques, elle demande à la mère de la jeune fille, qui l’accompagne, si elle en souffre aussi. « Oui. Mais vous savez bien, à 45 ans on fait avec », se résigne la maman, comme de très nombreuses femmes avant elle. L’hématologue présente alors à Gwenaëlle et sa mère l’Exacyl® (acide tranexamique), un agent anti-fibrinolytique qui, à raison de 2 comprimés 2 à 3 fois par jour pendant les règles, réduit significativement les saignements, mais pas leur durée. Doté d’une AMM depuis 1987, c’est un médicament qui a un service médical rendu important dans le traitement des ménorragies. « Il est facile à utiliser et les effets secondaires sont très rares. Et pourtant, il n’est quasiment jamais prescrit par les gynécologues de ville et les médecins généralistes », regrette la docteure Lucia Rugeri. D’ailleurs, on ne peut que s’étonner de sa place réduite dans les recommandations du CNGOF, qui ne l’envisagent que chez les adolescentes et les femmes qui ont un désir d’enfant immédiat et ne veulent pas de contraception.

L’hématologue interroge aussi la patiente sur son alimentation, pour s’assurer qu’elle a des apports en fer et en vitamine C (qui augmente l’absorption du fer) suffisants. Elle propose un traitement de l’anémie ferriprive, si les résultats sanguins montrent que c’est nécessaire. « Plusieurs médicaments peuvent être envisagés, d’ailleurs les femmes que nous voyons en ont souvent déjà pris une fois. Mais comme elles ne les supportent pas toujours bien au niveau digestif, elles ne sont pas très observantes. Je leur précise qu’on peut varier la posologie et l’heure de prise pour améliorer la tolérance digestive. » Elle complète ses explications en rappelant que moins de fer, c’est moins de globules rouges et donc une moins bonne coagulation, et qu’il faut briser ce cercle vicieux, et en remettant à Gwenaëlle plusieurs documents d’information sur les différents traitements prescrits.

Certes, la place des sages-femmes dans le suivi gynécologique est restreinte aux femmes sans pathologie. Mais compte tenu de la démographie des gynécologues et du sous-dépistage majeur des ménorragies, « elles ont un rôle important à jouer en donnant aux femmes la possibilité de réaliser qu’elles souffrent peut-être de ménorragies, insiste la docteure Lucia Rugeri. Cela commence par demander à toutes leurs patientes combien de fois par jour elles changent de protection pendant leurs règles, si elles se lèvent la nuit pour cela, si leurs règles ont un retentissement sur leur vie quotidienne et pas seulement à cause des douleurs, et à utiliser le score de Higham si elles ont un doute. » Et si c’est le cas, les adresser à un spécialiste pour chercher une éventuelle cause organique. Elles ont aussi leur place dans le suivi des patientes ménorragiques à qui aura été proposée une contraception orale ou un DIU. « Il y a un gros travail de vulgarisation et d’explication à faire autour des hormones. Pour que les femmes adhèrent aux traitements, il faut que ce soit une décision éclairée. Il arrive aussi que ces traitements ne marchent plus après quelque temps, que la vie des femmes change, notamment avec un désir d’enfant, et qu’il faille envisager autre chose. Cela peut être fait par une sage-femme », estime la docteure Giulia Gouy.

® D.R.

Quels rôles pour les sages-femmes ?

Elles peuvent aussi les sensibiliser à l’existence de l’Exacyl® et aux traitements de l’anémie ferriprive, même si elles n’ont pas l’autorisation d’en prescrire. « En théorie, nous ne devrions voir en consultation que des femmes qui sont des cas particuliers ou pathologiques, estime la docteure Lucia Rugeri. Toutes les ménorragies idiopathiques devraient pouvoir être suivies en ville, par les médecins ou les sages-femmes. »

Ce jour-là, toutes les patientes sont reparties sourire aux lèvres, satisfaites d’avoir été écoutées, avec en main des documents explicatifs et une ou plusieurs propositions de traitement. Et un rendez-vous pour une téléconsultation dans 3 à 4 mois « pour évaluer si ce que nous leur avons proposé marche ou pas, c’est primordial », déclare la docteure Lucia Rugeri. L’hématologue, qui n’a pas hésité à signer récemment la pétition de l’association Règles élémentaires pour la création d’un émoji « règles » (une culotte tâchée de sang), a d’autres ambitions : « Une deuxième consultation ménorragies va bientôt ouvrir à l’hôpital Femme Mère Enfant (HFME, autre établissement des Hospices civils de Lyon). Nous souhaitons aussi créer un réseau ville-hôpital pour réadresser nos patientes à des médecins et des sages-femmes qui pourront les suivre. Et, pourquoi pas, discuter avec d’autres hôpitaux ailleurs en France, s’ils veulent décliner le modèle. »

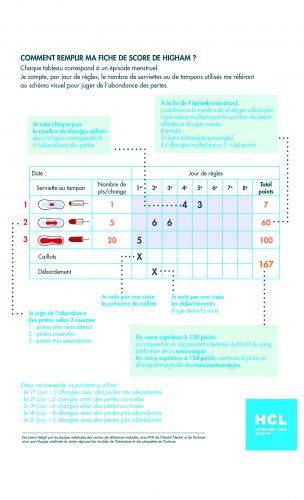

Du bon usage du score de Higham

Le score de Higham(4) permet de quantifier de manière objective les pertes de sang pendant les règles. Il se présente sous forme de grille à remplir par la patiente à chaque épisode menstruel. Pour chaque jour des règles, elle indique le nombre de serviettes et/ou de tampons utilisés, selon l’importance des pertes (cf. schémas visuels). Puis elle multiplie le nombre de changes utilisés par un nombre de points déterminé selon l’importance des pertes (1 point pour légèrement imbibé, 5 points pour modérément imbibé, 20 points pour très imbibé). Elle indique aussi la présence de caillots (1 point pour les petits, 5 points pour les gros) et s’il y a eu des débordements (vêtements et/ou draps tachés). Le score total est obtenu en ajoutant tous les points comptabilisés durant un cycle. Un score égal ou supérieur à 100 indique une ménorragie qui doit amener à investiguer les causes possibles et proposer une prise en charge adaptée. Dans les recommandations récentes du CNGOF, au chapitre du diagnostic des ménorragies, le score de Higham est qualifié de preuve modérée et associé à une recommandation faible : « Ce score n’est pas parfait, comme tout indicateur basé sur une autodéclaration, mais il est très utile au dépistage, estime la docteure Giulia Gouy. Il permet aux patientes d’objectiver leur situation. »

À télécharger sur https://www.chu-lyon.fr/sites/default/files/score-higham.pdf

■ Émilie Gillet

* Les prénoms ont été modifiés.

Références bibliographiques

[1] J.-L. Brun et al. Prise en charge des ménorragies : recommandations pour la pratique clinique du Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF). Gynécologie Obstétrique Fertilité et Sénologie 50 (2022) 345-373, DOI : /10.1016/j.gofs.2022.02.078

[2] C. Huchon & X. Fritel. Épidémiologie des ménométrorragies. Journal de Gynécologie et Biologie de la Reproduction (2008) 37, S307-S316, DOI : 10.1016/S0368-2315(08)74770-7

[3] https://www.chu-lyon.fr/service-de-gynecologie-obstetrique-croix-rousse

[4] Martin Page. Au-delà de la pénétration. Le Nouvel Attila, 2019