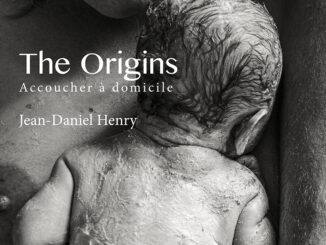

Jean-Daniel Henry, sage-femme et photographe

Comment es-tu venu au métier de sage-femme ? En classe de seconde, il a fallu décider de mon orientation. Le soin et l’humain, c’était ça le plus important pour moi. J’ai pensé devenir médecin, plutôt pédiatre, en fait. J’aime la relation avec l’enfant. Un enfant, si tu lui dis « ça va pas faire mal » et que ça fait mal, c’est fini : tu ne peux plus le soigner, la relation de confiance est cassée. En découvrant le parcours du combattant que sont les études de médecine, j’ai déchanté : externat, internat, examens, classement… Ce classement qui va déterminer ce que tu vas faire toute ta vie. J’y ai vu surtout le risque d’un gros plantage et d’une grosse déconvenue. Une telle dose d’incertitude était compliquée pour moi. C’est en échangeant avec une amie de mes parents, sage-femme, que la solution m’est venue. À partir de la seconde, j’ai su où j’allais : je serais sage-femme ! J’ai passé mon concours après une prépa en terminale, le dernier concours de Paris, puis j’ai intégré l’école de Saint-Antoine. En général, c’était un homme par promo. Sur la mienne et celle d’après, on était deux, deux mecs dans une classe de 30-35. Tes études se sont bien passées ? On m’avait dit : « Fais pas tes stages à Saint-Antoine, les sages-femmes sont pas sympas ». Il faut croire que j’ai été chanceux, la plupart étaient très sympas. Et puis les gynécos m’aimaient bien, ils me laissaient faire des trucs que normalement les étudiants ne font pas. Franchement, ça s’est bien passé pour moi. Et une fois ton diplôme en poche ? J’ai bossé trois mois d’été à l’hôpital Antoine–Béclère. Ils n’avaient pas assez de postes à pourvoir, alors je suis allé à Créteil, maternité de type 3 également : de la pathologie, de la pathologie, encore de la pathologie… C’était mon choix, je voulais...