Obstetrica – mai 2022, n°5 – Édition Fédération suisse des sages-femmes

Autrices :

Lucile Doucet, Département de pédiatrie, gynécologie et obstétrique. Hôpitaux Universitaires de Genève.

Maeva Badre, Faculté de médecine. Université de Genève.

Mirjam Kielholz, Faculté de médecine. Université de Genève.

Francesca Arena, Institut Éthique Histoire Humanités. Université de Genève.

Patricia Silveira, Faculté de médecine. Université de Genève.

Céline Brockmann, Faculté de médecine. Université de Genève.

Jasmine Abdulcadir, Département de pédiatrie, gynécologie et obstétrique. Hôpitaux universitaires de Genève. 30 bd de la Cluse. jasmine.abdulcadir@hcuge.ch

La rédaction remercie la Fédération suisse des sages-femmes et les autrices pour leur aimable autorisation de reproduction.

Le clitoris, organe souvent oublié par les textes contemporains de médecine et notamment par les manuels didactiques, devient un objet paradigmatique s’il est considéré au prisme de l’histoire.

SON HISTOIRE

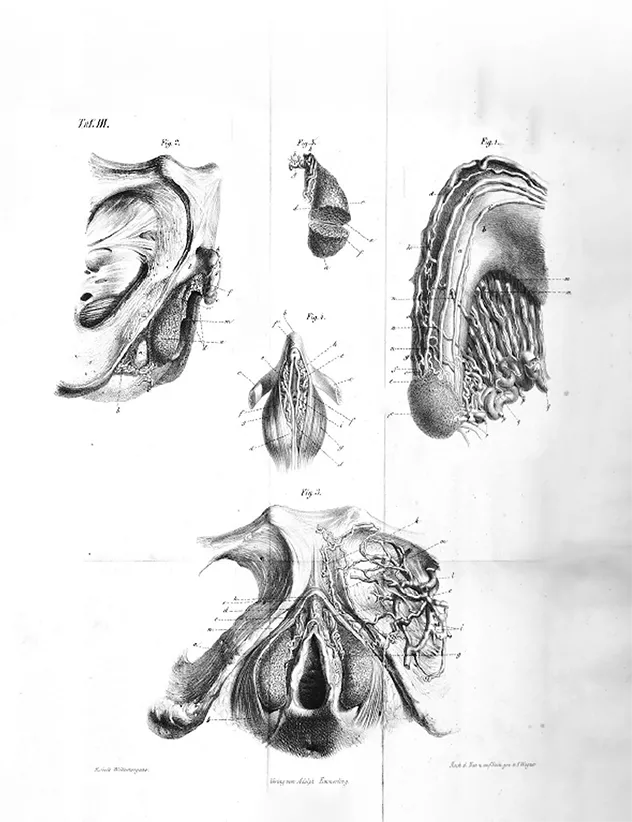

Remis au centre par le féminisme occidental contemporain à partir notamment des années 2000 (dans le monde francophone on pense notamment au travail d’Odile Fillod (1), le clitoris a peu bénéficié de travaux contemporains en médecine. Pourtant il est sans cesse (re)découvert par la médecine qui lui octroie à chaque fois des caractéristiques anatomiques et physiologiques. Georg Ludwig Kobelt (1804-1857) est souvent mentionné pour ses dessins du clitoris très détaillés (voir figure 2, p 31), toutefois il n’était pas le premier médecin à se consacrer à l’anatomie de cet organe.

D’objet scientifique reconnu…

Ce sont surtout les médecins anatomistes des XVIe et XVIIe siècles qui, lors de leurs dissections des cadavres, ont produit des planches sur le clitoris. Nous ne savons toujours pas, car il manque un travail exhaustif sur la question, s’ils étaient les premiers. Nous savons, grâce à la contribution de Mandressi à l’histoire du clitoris, dans son introduction à Le Regard de l’anatomiste.

Dissections et invention du corps en Occident (Mandressi, 2003), que déjà au XVIe siècle le clitoris avait été au centre des disputes médicales pour savoir qui l’avait découvert en premier et d’où provient à l’origine le terme clitoris.

Et il est certain qu’à cette époque et jusqu’à encore à la moitié du XVIIIe siècle, le clitoris avait une autonomie d’objet scientifique, notamment à cause de son rôle dans la physiologique de la reproduction. Pour certains médecins, déjà depuis l’Antiquité, le plaisir sexuel de la femme était indispensable pour la fécondation. La découverte de la presque immobilité de l’utérus et des trompes, qui, à des moments différents de l’histoire de la médecine, étaient censés aspirer les « animalcules » – et encore plus la découverte de la motilité des spermatozoïdes (1875), rendent l’appareil génital féminin moins intéressant, du moins du côté de la reproduction.

… à organe insignifiant

C’est à partir de la seconde partie du XVIIIe siècle et notamment au cours du XIXe siècle que le clitoris devient un organe insignifiant. C’est une époque où la médecine, nouvelle alliée du politique, bâtit une nouvelle hiérarchie entre les corps (hommes/femmes ; hétérosexuel·le·s/homosexuel·le·s ; blanc·he·s/non blanc·he·s, etc.) et donne une nouvelle légitimité scientifique à ces inégalités. C’est par ailleurs dans ce contexte que le clitoris fascine les médecins plutôt du côté de la pathologie : un trop grand organe – qui fait même douter de l’essence féminine – pourrait causer un grand nombre de maladies en lien avec la sexualité : la nymphomanie, par exemple. C’est là qu’on expérimente volontiers les chirurgies du clitoris, avec des amputations du clitoris. Il faut alors considérer la question de l’histoire du clitoris à l’intérieur d’une question plus générale autour de l’histoire du genre, du sexe et des sexualités. Il s’agit en effet d’objets avec une épistémologie fragile : les transformations ne se font pas de manière progressive et investissent diversement les savoirs scientifiques.

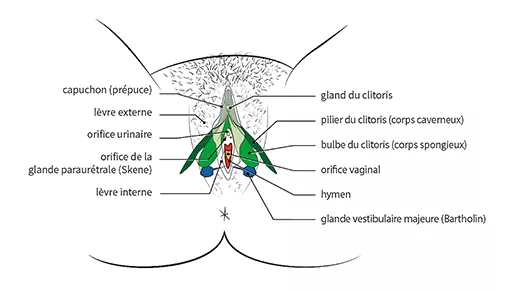

Figure 1. Le clitoris et la vulve.

Dewaele. R., Abdulcadir, J., Brockmann, C., Fillod, O., Valera Kummer, S. (2019)

https://www.unige.ch/ssi/files/2715/8530/7369/Facefr.pdf

SON ANATOMIE

Le clitoris comprend deux réseaux neurovasculaires distincts, l’un formé de deux corps caverneux fusiformes, entourés d’une tunique albuginée, l’autre constitué de deux corps spongieux tumescents entourés d’une fine tunique. Ces deux réseaux sont connectés fonctionnellement par un plexus veineux : la pars intermedia. Nous utilisons le terme clitoris pour l’ensemble de ces structures, d’autres l’appellent « organe bulbo-clitoridien » ou « complexe clitoridien ».

Corps caverneux du clitoris

Les corps caverneux d’un bout à l’autre font entre 8 et 12 cm. Ils forment différentes parties du clitoris au fil de leur trajet : tout d’abord les piliers du clitoris, mesurant entre 3 et 4 centimètres, insérés chacun séparément sur les faces inférieures et antérieures des branches ischio-pubiennes du bassin osseux. Ils sont recouverts d’une albuginée, tissu conjonctif peu extensible, puis par les muscles ischio-caverneux. Les piliers se rejoignent en avant de la symphyse pubienne, séparés par le septum médian, mais restant en communication vasculaire, et dès lors formant le corps ascendant du clitoris (long d’environ 1 cm). Ce dernier forme ensuite un angle vers le bas et l’avant, le genou ou coude du clitoris, puis se prolonge ensuite par le corps descendant (long d’environ 3 cm), aussi appelé hampe ou tige du clitoris. Le genou du clitoris est relié à la symphyse pubienne par le ligament suspenseur, issu de la ligne blanche de l’abdomen, dont certaines fibres passent en dessous du coude pour former une sangle. Le corps du clitoris est, comme les piliers, recouvert d’une albuginée, puis par le fascia du clitoris, qui est en continuité avec l’aponévrose superficielle du périnée. Les extrémités des corps caverneux entourés de leur albuginée se terminent en pointes et semblent être ancrées (par le ligament de Foster) dans le gland du clitoris, fait de tissus contenant de petites lacunes vasculaires, dont la spécificité, spongieuse ou autre, est débattue dans la littérature scientifique. Le gland du clitoris mesure habituellement entre 5 et 12 mm de long. Il s’agit de la seule partie libre du clitoris. Il est recouvert en avant et latéralement par le capuchon, ou prépuce, un repli cutané qui nait des lèvres internes, et qui n’adhère pas au gland en absence de pathologies ou de traumas. Sa face postérieure donne naissance à un repli médian, les frenuli du clitoris, qui le relie aux lèvres internes.

Figure 2. « Les organes mâles et femelles de la volupté chez l’homme »

Kobelt, G. L. (1844). Die männlichen und weiblichen Wollust-Organe des Menschen und einiger Säugethiere in anatomisch-physiologischer Beziehung. Emmerling.

Corps spongieux

Aux piliers, corps et gland s’ajoutent deux autres structures tumescentes faites de corps spongieux, appelées par certain·e·s, les bulbes du clitoris et par d’autres les bulbes vestibulaires, connectés au genou et corps du clitoris par la pars intermedia (voir ci-dessous et figure 2 page 31).

Les bulbes sont situés de part et d’autre de l’orifice vaginal et mesurent de 3 à 5 centimètres de long. De forme ovoïde, ils se rejoignent entre le méat urinaire et le clitoris, formant la commissure bulbaire.

Leur partie postérieure est au contact des glandes vestibulaires majeures (ou glandes de Bartholin). Ils se terminent ainsi environ au niveau de la ligne frontale passant par le milieu de l’orifice vaginal. Ils sont entourés en haut par le feuillet inférieur du diaphragme uro-génital, et en bas et latéralement par le muscle bulbo-spongieux. Les bulbes sont innervés par le nerf bulbaire et le nerf spongieux, originant du nerf caverneux.

La commissure bulbaire et le corps du clitoris sont reliés par la pars intermedia. Elle comporte un riche réseau veineux qui chemine de la partie antérieure des deux bulbes jusqu’au genou du clitoris. Ce réseau, appelé par certain·e·s le plexus intermédiaire de Kobelt, fait le lien anatomique et fonctionnel entre corps spongieux et corps caverneux. Les bulbes sont également connectés à la partie postérieure du corps descendant du clitoris via une protrusion de la commissure bulbaire nommée par certains auteurs « infra-corporeal residual spongy part », que l’on peut traduire par « résidu spongieux sous-corporel ». Il s’agirait d’un résidu de tissu embryonnaire qui, dans le cas de l’organe génital masculin fusionne sous l’effet des androgènes et qui est à l’origine de la partie supérieure de l’urètre pénien et du raphé du pénis. Dans le cas des organes génitaux féminins, il persisterait à l’état de cordon induré reliant le corps du clitoris à la commissure bulbaire. Cette question reste controversée dans la littérature.

Innervation et vascularisation

L’innervation du clitoris est assurée par le nerf dorsal du clitoris, branche terminale sensitive du nerf pudendal issu de S2, S3 et S4 et des nerfs végétatifs caverneux. La vascularisation artérielle est issue de l’artère profonde du clitoris, artère collatérale de l’artère pudendale interne. Le nerf dorsal et l’artère profonde du clitoris cheminent le long de la face médiale de la branche ischio-pubienne, dans un trajet postérieur et supérieur aux piliers, encapsulés dans une gaine de tissu conjonctif adhérente à l’os, puis sur la face dorsale du corps du clitoris, avant de finir dans le gland du clitoris. Au niveau du corps du clitoris, le nerf et l’artère se situent entre l’albuginée et le fascia du clitoris. Selon des travaux de dissection récente, les branches terminales du nerf dorsal du clitoris se trouvent à 11 h et 1 h ou 10 h et 2 h.

DISCUSSIONS AUTOUR DU « POINT G »

L’existence du « point G » (pour point de Gräfenberg, qui toutefois n’a pas décrit ce point) en tant qu’entité anatomique identifiable reste encore très débattue aujourd’hui. Cette zone supposée fortement érogène serait située au niveau de la paroi antérieure du vagin, entre le tiers inférieur et les deux tiers supérieurs. Plusieurs études fonctionnelles, radiologiques et anatomiques délivrent des conclusions contradictoires, et ont fait émerger le concept de « complexe érogène de la paroi antérieure » ou « complexe uretro-clitorido-vaginal ». Plutôt qu’une zone anatomique bien délimitée avec des caractéristiques structurelles et histologiques propres, il s’agirait plutôt d’une zone fonctionnelle, dont les propriétés érogènes seraient surtout liées à la stimulation du clitoris à travers la paroi vaginale antérieure. L’urètre et le clitoris sont des structures étroitement liées. Les parois latérale et supérieure de l’urètre distal sont entourées par le tissu spongieux des bulbes. De plus, il existe un deuxième type de tissu spongieux, beaucoup moins étudié, qui entoure la lumière urétrale et diffère microscopiquement et macroscopiquement du tissu spongieux des bulbes. Certain·e·s auteur·e·s ont proposé qu’il pourrait s’agir de la structure anatomique correspondant au « point G ». Analogue au corps spongieux du pénis, il est parfois appelé « corps spongieux de l’urètre féminin ». Cependant, cette terminologie pourrait être incorrecte d’un point de vue embryologique puisque selon Di Marino & Lepidi (2014) le corps spongieux de l’urètre involue pour former la partie spongieuse résiduelle infracorporelle. La fonction de la structure vasculaire hautement développée entourant l’urètre n’est pas claire. Il est mentionné que la paroi urétrale a une riche innervation, mais aucune donnée détaillée sur la quantification et la distribution des corpuscules sensitifs et d’autres terminaisons nerveuses n’est disponible. D’avantage d’études anatomiques et histologiques sont nécessaires pour clarifier ces éléments.

SON HISTOLOGIE ET UN PEU DE SA PHYSIOLOGIE

Le clitoris a un apport sanguin très riche. La vascularisation est cruciale pour la réponse sexuelle (lubrification et tumescence). L’activation parasympathique lors de l’excitation sexuelle conduit à la relaxation des muscles lisses et donc à une vasodilatation généralisée des vaisseaux et des tissus tumescents.

Le clitoris, et en particulier son tissu/corps caverneux et spongieux, est riche en fibres musculaires lisses reliées aux espaces/lacunes vasculaires, présentant des caractéristiques de cellules myogéniques. Les études disponibles suggèrent que, comme dans le pénis, l’érection clitoridienne est modulée par la cascade de signalisation de l’oxyde nitrique (NO)/guanosine monophosphate cyclique (cGMP). Plusieurs canaux ioniques, dont certains dépendants du cGMP, ont été étudiés, suggérant leur importance dans la physiologie de l’érection. Les canaux potassiques dépendants du calcium (tels que BKCa et SK3), les canaux potassiques (BK), les canaux sodiques voltage-dépendants (VGSC) ou les canaux TRPA1 sont exprimés dans les neurones sensoriels. Cependant, leur fonction exacte ainsi que leur expression dans le clitoris restent à élucider.

Les terminaisons nerveuses du clitoris présentent différentes formes : libres ou sous forme de récepteurs spécifiques, appelés corpuscules (qui sont des mécanorécepteurs). Différents types de récepteurs corpusculaires retrouvés dans diverses zones du corps, tels que les récepteurs tactiles, les corpuscules de Meissner, de Ruffini ou de Pacini sont également présents dans le clitoris. Les corpuscules de Krause-Finger, qui se trouvent également dans le clitoris, sont parfois appelés corpuscules du plaisir, corpuscules génitaux ou corpuscules de la volupté.

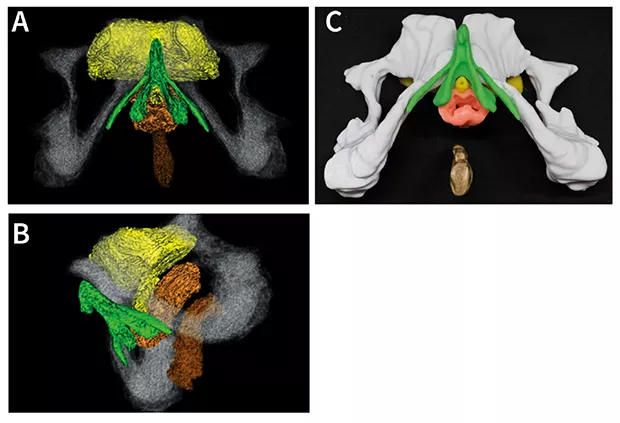

Figures 3. Reconstructions tridimensionnelles (3D) d’images IRM (A et B) et impression 3D de l’anatomie du clitoris et des organes adjacents

En vert le clitoris, en orange le vagin, en jaune la vessie et l’urètre, en marron l’intestin et en blanc l’os pelvien. Source : Abdulcadir et al. (2020), reproduit avec la permission du Journal of Sexual Medicine.

SON EMBRYOLOGIE

Les gonades restent indifférenciées et bipotentielles jusqu’à la sixième semaine de grossesse. C’est sous l’influence de facteurs génétiques que celles-ci vont se différencier en testicules (à partir de la septième semaine), en ovaires (à partir de la huitième semaine), ou plus rarement en ovotestis, une gonade intersexe composée des deux types de tissus. Jusqu’à la neuvième semaine de vie in utero, les organes génitaux externes des embryons femelles, mâles ou intersexués sont très similaires et ont le potentiel de se développer en pénis ou en clitoris : on parle d’organes génitaux externes indifférenciés. Il s’agit d’un tubercule ou bourgeon génital (sorte de petit phallus), d’un orifice uro-génital (une fente), de plis uro-génitaux et de bourrelets labio-scrotaux. C’est sous l’influence des hormones produites par les gonades que les organes génitaux indifférenciés vont se différencier en vulve et clitoris ou en pénis et scrotum.

Différenciation des organes génitaux

Lorsque la différenciation des organes génitaux s’opère, dès la dixième semaine, une divergence dans l’angle que forment les organes avec le corps devient visible : le pénis va former un angle d’environ 90° avec le corps sous l’effet des androgènes, alors que ce même angle se réduit pour le clitoris. En parallèle, se forme sur face ventrale du tubercule génital un épaississement cellulaire qui se canalisera dans les deux sexes pour créer la gouttière vestibulaire chez la femelle et urétrale chez le mâle. Elle restera ouverte et s’élargira chez la femelle pour former le vestibule de la vulve, alors qu’elle se refermera sous l’effet des androgènes chez le mâle, pour former l’urètre pénien. Cette « couture » est visible dès la naissance sur la face ventrale du pénis et s’appelle le raphé du pénis. Les plis uro-génitaux donnent naissance aux lèvres internes de la vulve et la face ventrale du pénis alors que les plis labio-scrotaux sont à l’origine des lèvres externes et du scrotum.

Par leur origine et développement embryonnaire, le clitoris et le pénis sont donc des organes très similaires et ont des structures analogues : ils ont un gland et un prépuce, des piliers composés de corps caverneux érectiles entourés d’une albuginée et un/des corps spongieux tumescents sous forme de bulbe(s). La différence principale est la position de l’urètre (figure 3).

SES PATHOLOGIES PRINCIPALES

Les atteintes du clitoris sont nombreuses et variées. Les paragraphes suivants mentionnent certaines d’entre elles.

• Clitoromégalie : La clitoromégalie peut être congénitale ou acquise. Elle révèle une exposition anormale aux androgènes atypique in utero. Chez les nouveau-nés, les causes sont multiples : hormonales (hyperplasie congénitale des surrénales, déficit en 17α-hydroxylase, déficit en 5α-reductase), chromosomiques, ou exogènes (tumeur sécrétante maternelle ou traitement hormonal maternel pendant la grossesse). La clitoromégalie acquise est en générale secondaire au syndrome des ovaires polykystiques ou à des néoplasies sécrétantes des ovaires ou des surrénales ou exogène.

• Tumeurs bénignes et kystes clitoridiens : La plupart des masses clitoridiennes sont des kystes épidermoïdes du clitoris, rarement spontanés ; elles apparaissent le plus fréquemment après un traumatisme (mutilation génitale, piercing, intervention chirurgicale). D’autres tumeurs bénignes incluent l’hamartome, le neurofibrome, l’hémangiome et le léiomyome. Ils peuvent tous mimer une clitoromégalie.

• Tumeurs malignes du clitoris : Les carcinomes épidermoïdes du clitoris sont les plus fréquents et représentent 5 % à 15 % des cancers vulvaires. D’autres types de néoplasies sont possibles, notamment les mélanomes, les carcinomes basocellulaires, et plus rarement les tumeurs mésenchymateuses. Le clitoris peut également être le siège de métastases d’autres cancers primitifs (en provenance des reins, de la vessie, du rectum, de l’anus, de l’estomac notamment) probablement du fait d’une vascularisation et d’un tissu lymphatique riches et développés.

• Clitorodynie : Les douleurs chroniques du clitoris ou clitorodynie sont une forme de vulvodynie localisée, qui peut être provoquée ou spontanée, primaire ou secondaire, isolée ou associée à d’autres douleurs génitales. Les causes responsables peuvent être les adhérences entre le prépuce et le gland du clitoris avec la formation de perles de kératine, des maladies cutanées comme le lichen scléreux ou plan, des maladies sacrales (hernie discale, kystes de Tarlov) ou des atteintes du nerf pudendal ou du nerf dorsal du clitoris.

• Phimosis du clitoris : L’encapuchonnement ou phimosis du clitoris peut être le résultat d’une pathologie comme le lichen scléreux ou d’une atrophie vulvo-vaginale ou d’un trauma comme la mutilation génitale rituelle. Le phimosis peut être responsable d’une clitorodynie ou de la formation de pseudokystes, en lien par exemple avec l’accumulation du smegma.

• Mutilations génitales féminines (MGF) : L’Organisation mondiale de la santé distingue quatre types avec sous-types de mutilation génitale féminine. Certains types consistent dans l’ablation partielle ou totale du prépuce (type Ia) ou du prépuce et du gland et de parties du corps du clitoris avec ou sans excision des lèvres (Ib, IIb, IIc). Le clitoris peut être excisé aussi en cas d’infibulation (type III). D’autres formes moins invasives comme certaines MGF de type IV amènent à la piqure ou scarification/incision du prépuce (« nicking », « pricking »). La prise en charge des MGF est abordée plus en détail dans un article de 2019 publié dans Obstetric (Abudlcadir,2009).

• Syndrome d’excitation génitale persistante/Dysesthésie génito-pelvienne : Il s’agit d’une sensation dérangeante, persistante ou récurrente, non désirée ou intrusive, d’excitation génitale sans fantasmes, pensées ou intérêts sexuels, de la durée d’au moins trois mois. D’autres types de dysesthésie genito-pelvienne peuvent être associés comme douleurs, prurit, picotement, pulsations. Les causes peuvent être différentes et sont souvent multifactorielles : psychologiques (catastrophisation), somatiques (neuropathie pudendale, pathologies de la cauda equina, causes vasculaires) et médicamenteuses (par exemple en lien avec l’arrêt d’inhibiteurs de la récaptation de la sérotonine).

ENJEU D’ÉGALITÉ

Une promotion optimale de la santé sexuelle passe par le relais des informations et des valeurs dans la globalité de l’environnement éducatif. L’enseignement de la biologie et de l’anatomie fournit de nombreuses opportunités d’informer et d’exercer une réflexion critique quant aux implications d’être une personne sexuée.

Bien qu’il existe des connaissances spécifiques sur l’anatomie et la physiologie du clitoris, les manuels de biologie, anatomie, histologie l’omettent ou le réduisent souvent à son gland. Or, l’étude du clitoris, organe homologue du pénis, est une opportunité non seulement de comprendre son rôle dans le plaisir sexuel, mais également de mettre sur un pied d’égalité les sexualités féminines et masculines et d’améliorer la sexualité de tou·te·s.

L’origine des sexes, une vidéo sur l’embryologie des organes génitaux

L’équipe Sciences Sexes Identités a coproduit, en collaboration avec RTS Découverte, C-Side Productions, Santé sexuelle Suisse, et diverses associations, la série de vidéos scientifiques et pédagogiques Genitalia, dédiée à l’anatomie et la physiologie des organes génitaux externes ainsi que les pratiques de modifications génitales chirurgicales. Parmi les dix capsules vidéo, L’origine des sexes, réalisée avec l’artiste plasticien Christian Gonzenbach, permet de découvrir grâce à une animation en pâte à modeler la manière dont les organes génitaux humains femelles, mâles et intersexués se développent à partir d’une origine embryonnaire commune. Un outil ludique et simple d’accès, à revoir régulièrement et à diffuser largement !

Série vidéos Génitalia sur www.youtube.com

Références bibliographiques

- Abdulcadir, J. (2019) Mutilations génitales féminines: Recommandations pratiques. Obstetrica; 11. https://obstetrica.hebamme.ch/fr/profiles/3f957b8ee011-obstetrica/editions/obstetrica-11-2019/pages/page/10

- Abdulcadir, J., Dewaele, R., Firmenich, N., Remuinan, J., Petignat, P., Botsikas, D. & Brockmann, C. (2020) In Vivo Imaging-Based 3-Dimensional Pelvic Prototype Models to Improve Education Regarding Sexual Anatomy and Physiology. The Journal of Sexual Medicine; 17(9), 15901602. https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2020.05.025

- Arena, F. (2021) Clitoris. In Hervé Guillemain (ed.), DicoPolHiS, Le Mans Université. http://dicopolhis.univ-lemans.fr/en/dictionary/c/clitoris.html

- Baskin, L., Shen, J., Sinclair, A., Cao, M., Liu, X., Liu, G., Isaacson, D., Overland, M., Li, Y. & Cunha, G. R. (2018) Development of the human penis and clitoris. Differentiation. https://doi.org/10.1016/j.diff.2018.08.001

- Chaperon, S. (2012) Le trône des plaisirs et des voluptés: anatomie politique du clitoris, de l’Antiquité à la fin du XIXe siècle. Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique; 118, p. 41-60.

- Chmel, R., Nováčková, M., Fait, T., Zámečník, L., Krejčová, L. & Pastor, Z. (2019) Clitoral Phimosis: Effects on Female Sexual Function and Surgical Treatment Outcomes. The Journal of Sexual Medicine; 16(2), 257266. https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2018.12.012

- Coppola, A., Gallotti, P., Choussos, D., Pujia, A., Montalcini, T. & Gazzaruso, C. (2020) Association between clitoral tissue perfusion and female sexual dysfunction in healthy women of reproductive age: A pilot study. International Journal of Impotence Research; 32(2), 221225. https://doi.org/10.1038/s41443-019-0155-6

- Di Marino, V. & Lepidi, H. (2014) Anatomic Study of the Clitoris and the Bulbo-Clitoral Organ. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-04894-9

- Gardey, D. (2019) Politique du clitoris, Textuel.

- Gichangi, P. (2014) Controversy about embryogenesis and organisation of human female urethra: a review. East African Medical Journal; 91(10), 341346.

- Hamel, C. (2010) Maïa Mazaurette et Damien Mascret: La revanche du clitoris. Nouvelles Questions Féministes; 29(3), 102105. Cairn.info. https://doi.org/10.3917/nqf.293.0102

- Heller, D. S. (2015) Lesions of the clitoris: A review. Journal of Lower Genital Tract Disease; 19(1), 6875. https://doi.org/10.1097/LGT.0000000000000028

- Philippe, H. J. (2010) Le praticien face aux mutilations sexuelles féminine.

- Iezzi, M. L., Lasorella, S., Varriale, G., Zagaroli, L., Ambrosi, M. & Verrotti, A. (2018) Clitoromegaly in Childhood and Adolescence: Behind One Clinical Sign, a Clinical Sea. Sexual Development; 12(4), 163174. https://doi.org/10.1159/000489385

- Jackson, L. A., Hare, A. M., Carrick, K. S., Ramirez, D. M. O., Hamner, J. J. & Corton, M. M. (2019) Anatomy, histology, and nerve density of clitoris and associated structures : Clinical applications to vulvar surgery. American Journal of Obstetrics and Gynecology; 221(5), 519.e1-519.e9. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2019.06.048

- Jesus, L. E., Camelier, P., Bastos, J., Tome, A. S. M. & Dekermacher, S. (2016) Clitoral Abnormalities in the Absence of Virilization: Etiology and Treatment Strategies. Urology; 88, 170172. https://doi.org/10.1016/j.urology.2015.10.020

- Kelling, J. A., Erickson, C. R., Pin, J. & Pin, P. G. (2020) Anatomical Dissection of the Dorsal Nerve of the Clitoris. Aesthetic Surgery Journal; 40(5), 541547. https://doi.org/10.1093/asj/sjz330

- O’Connell, H. E., Hutson, J. M., Anderson, C. R. & Plenter, R. J. (1998) Anatomical relationship between urethra and clitoris. The Journal of Urology; 159(6), 18921897.

- O’Connell, H. E., Sanjeevan, K. V. & Hutson, J. M. (2005) Anatomy of the clitoris. The Journal of Urology; 174(4 Pt 1), 11891195. https://doi.org/10.1097/01.ju.0000173639.38898.cd

- Ogletree, S. & Ginsburg, H. (2000) Kept Under the Hood: Neglect of the Clitoris in Common Vernacular. Sex Roles; 43, 917926. https://doi.org/10.1023/A:1011093123517

- Ostrzenski, A. (2021) Anatomy of the bulbus vestibuli: A cadaveric study. Annals of Anatomy = Anatomischer Anzeiger: Official Organ of the Anatomische Gesellschaft; 233, 151588. https://doi.org/10.1016/j.aanat.2020.151588

- Puppo, V. (2013) Anatomy and physiology of the clitoris, vestibular bulbs, and labia minora with a review of the female orgasm and the prevention of female sexual dysfunction. Clinical Anatomy; 26(1), 134152. https://doi.org/10.1002/ca.22177

- Reiss, M. (2016) Alternatives to School Sex Education. p. 401414. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/978-1-137-41291-1_26

- Richard, G. (2019) Hétéro, l’école?: Plaidoyer pour une éducation antioppressive à la sexualité. les éditions du remue-ménage.

- Rogers, A., Mcree, N. & Arntz, D. (2009) Using a college human sexuality course to combat homophobia. Sex Education; 9, 211225. https://doi.org/10.1080/14681810903059052

- Shih, C., Cold, C. J. & Yang, C. C. (2013) The Pars Intermedia: An Anatomic Basis for a Coordinated Vascular Response to Female Genital Arousal. The Journal of Sexual Medicine; 10(6), 15261530. https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2012.02996.x

- van Turnhout, A. A., Hage, J. J. & van Diest, P. J. (1995) The female corpus spongiosum revisited. Acta Obstetricia Et Gynecologica Scandinavica; 74(10), 767771. https://doi.org/10.3109/00016349509021194

- Vasileva, P., Strashilov, S. A. & Yordanov, A. D. (2020) Aetiology, diagnosis, and clinical management of vulvodynia. Przeglad Menopauzalny = Menopause Review; 19(1), 4448. https://doi.org/10.5114/pm.2020.95337

- Vieira-Baptista, P., Lima-Silva, J., Preti, M., Xavier, J., Vendeira, P. & Stockdale, C. K. (2021) G-spot: Fact or Fiction?: A Systematic Review. Sexual Medicine; 9(5), 100435. https://doi.org/10.1016/

j.esxm.2021.100435 - Yang, C. C., Cold, C. J., Yilmaz, U. & Maravilla, K. R. (2006) Sexually responsive vascular tissue of the vulva. BJU International; 97(4), 766772. https://doi.org/10.1111/j.1464-410X.2005.05961.x

- World Health Organization (2022) Female genital mutilation. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation