Pensez-vous que les sages-femmes puissent dépister des jeunes filles en situation de prostitution ?

Les sages-femmes ont un rôle dans l’accompagnement des jeunes, autour de la contraception, de la gynécologie, de l’orthogénie, y compris dans l’accompagnement des grossesses de jeunes ou de très jeunes femmes qui ne vont pas forcément très bien. C’est important qu’elles s’autorisent à poser des questions. Elles le font déjà pour les violences sexuelles ou la consommation d’alcool. Par ailleurs, ces professionnelles ont un contact avec le corps qui est sans doute plus facile, par rapport à d’autres soignants. En outre, elles s’occupent beaucoup plus du corps sexuel. Elles peuvent sans souci aborder la notion de la vie sexuelle. Il faut évidemment qu’elles soient un peu formées en sexologie et surtout qu’elles restent très bienveillantes avec tous ces publics un peu vulnérables. Ces jeunes filles en situation de prostitution ne sont pas toujours très observantes, avec les conseils comme avec les traitements.

Mais presque toutes les sages-femmes, quel que soit leur mode d’exercice, peuvent repérer, dépister. Elles ont un vrai rôle à jouer. Cela sous-entend qu’il faut être capable d’apporter une réponse à la question posée. Pour cela, il faut se construire un réseau. C’est l’une des premières démarches à faire. Dans un premier temps, on peut se tourner vers les associations reconnues comme l’ACPE (Agir contre la prostitution des enfants), qui intervient sur le territoire national et prend en charge les jeunes jusqu’à 21 ans. Pour les plus âgées, on peut solliciter l’Amicale du Nid, qui s’est spécialisée dans les dispositifs d’accompagnement de sortie de la prostitution.

Quels signaux doivent alerter ?

Il va souvent y avoir une chute du travail scolaire. Les fugues à répétition, les IVG et les IST à répétition, les grossesses précoces, vers 14 ou 15 ans, doivent alerter. Les fugues commencent progressivement puis s’accélèrent. Au début pour soi-disant aller à une soirée chez une copine, ou alors une après-midi où l’on sèche les cours, ce qui passe moins inaperçu au collège qu’au lycée. Puis, petit à petit, elles partent en week-end, puis 2-3 jours ou une semaine. Les parents sont complètement démunis. Ils voient bien leur enfant se détruire, mais elle leur échappe complètement. À moins de fermer la porte à clé et de mettre des barreaux aux fenêtres, il n’y a pas de solution ! Quand les filles sont sollicitées, soit par des clients, soit par des proxénètes, soit par cette excitation traumatique, elles partent. Face à des IVG ou des IST à répétition, on peut interroger ce qu’il se passe au niveau des relations. Y a-t-il un seul partenaire qui n’a pas été traité ? Ou plusieurs partenaires et aucun ne se protège ? Il en va de même face aux grossesses des très jeunes filles qui ne sont pas du tout dans notre culture. Or les filles ne savent pas toujours d’où vient cette grossesse ni de qui. On peut alors leur demander si elles ont désiré cette grossesse. Il faut savoir que coucher sans préservatif rapporte plus. La récompense financière après une relation non protégée est plus importante.

Autre signe frappant : les addictions aux produits psychoactifs. La consommation d’alcool, de cannabis ou de cocaïne aide à supporter la situation. Sauf que ces produits les abiment très vite, y compris physiquement. Toutes les agressions du corps sont d’autres signaux, comme les scarifications, la boulimie ou l’anorexie. Parfois, elles se mettent aussi à avoir une hygiène vraiment déplorable à la maison, mais, quand on les voit sortir, elles sont complètement décorées, hypersexualisées. Leur hygiène déplorable sert à écarter les gens qui sont alors rebutés, ce qui permet d’éviter les questions. Parfois, je les vois dans des foyers. Elles sont dans un grand laisser-aller, mais quand elles sont sollicitées par leur téléphone et qu’elles doivent aller à une rencontre, je les vois repasser sans les reconnaître. Quand une mineure doit faire une IVG et qu’elle ne trouve pas d’adulte référent pour l’accompagner, cela doit aussi nous alerter. Cette grande solitude est inquiétante. Dans certains réseaux organisés, comme les réseaux africains ou d’Europe de l’Est, il y aura quelqu’un pour les accompagner. Mais celles que je reçois en consultation ne sont pas dans ce type de réseau. Elles sont dans des microréseaux de quartier. D’ailleurs, tout ce que j’ai appris vient de mes consultations avec ces jeunes filles. Et quand, en formation, nous discutons avec les équipes psychoéducatives, nous recoupons aussi nos informations.

Évidemment, pour alerter, il faut plusieurs signaux. Le cas d’une ado un peu déprimée, qui se laisse vaguement aller et dont les résultats en maths ont un peu chuté n’est pas forcément très inquiétant. Rappelons-nous que, selon plusieurs études, 80 % des ados vont bien !

J’ai aussi rencontré plusieurs jeunes femmes après une grossesse qui n’étaient pas capables d’avoir une sexualité positive et classique. Certaines présentent des dyspareunies, voire des formes de vaginisme. Ce type de plaintes revient assez souvent. Quand on fouille un peu, il n’est pas rare de tomber sur des périodes de prostitution. Elles en parlent à ce moment-là, car cela vient heurter la vie de leur couple.

Quels sont les facteurs de risques ?

La prostitution peut concerner tout le monde, mais avoir subi un traumatisme dans le passé est un très gros facteur de vulnérabilité. Ce traumatisme peut être sexuel, mais pas seulement. Il peut s’agir de violences, d’humiliation, y compris sur les réseaux sociaux. Toutes les situations qui conduisent à avoir une piètre estime de soi comportent un risque de basculer. Tous les moments difficiles de la vie, comme subir un deuil qui déboussole la famille, peuvent être à risque.

Certaines jeunes filles sont suffisamment résilientes pour s’en sortir, mais les plus fragiles sont en danger. Il en va de même de toutes ces jeunes filles qui vivent dans des familles où la sexualité des femmes est complètement confisquée, où il est impossible d’en parler. Or, quand on ne nomme pas les parties du corps, elles n’existent pas. Mais du coup, on ne peut pas protéger ces parties. Ce sont des repères importants auxquels il faut être attentif.

Quelles questions les sages-femmes pourraient-elles poser ?

Il faut rapidement poser les bonnes questions, sans faire de voyeurisme pour connaître exactement l’histoire de la jeune fille. Mais les sages-femmes peuvent exceller dans ce que j’appelle la « conversation sexuelle ». Quelle est votre sexualité aujourd’hui ? Est-ce qu’elle vous paraît satisfaisante ? La considéreriez-vous comme équitable avec vos partenaires ? Vous sentez-vous autonome ? Y a-t-il des échanges à travers votre sexualité ? Est-ce que toutes vos activités sexuelles apportent un échange, une récompense ? Est-il nécessaire d’avoir quelque chose en échange d’une relation sexuelle ? C’est intéressant de poser ces questions aux jeunes pour qu’elles puissent s’interroger sur les risques qu’elles prennent éventuellement. Il est important d’aborder la question de la soumission dans la sexualité. Même si le « devoir conjugal » paraît désuet, il revient encore beaucoup dans les échanges, en fonction de la culture, de la tradition, de la religion…

Ces questions pourraient évidemment être posées à toute femme ! En plus de dépister des situations de prostitution, cela permet d’interroger la relation dans son ensemble. Aujourd’hui, quand les jeunes filles s’engouffrent dans des stratégies de prostitution sous l’emprise d’un traumatisme, mais aussi sous l’emprise d’un homme, parfois très jeune, on voit bien que c’est le début de quelque chose qui n’est pas clair. Jusqu’où est-on prête à aller pour un mec ? C’est la question que je pose à des groupes de jeunes, voire très jeunes filles. Par exemple, le fait de demander une photo, puis une vidéo, puis une vidéo pendant la masturbation, n’est pas anodin. Ce sont les prémisses de la prostitution. Or, la jeune fille ne demande jamais au garçon ce qu’il va en faire, à qui il va les donner ou les vendre.

Le travail avec ces jeunes filles est très lent. Il faut qu’elles apprennent à reconnaître qu’elles se trouvent dans ces stratégies contre leur gré. Cela vient heurter leur propos. Souvent elles disent « je suis d’accord, je consens, je maîtrise, je gère… » L’idée est de leur faire comprendre que leur consentement est complètement superficiel. Avec ces jeunes filles, il ne suffit pas de parler des divers types de contraception. Il faut les former à la relation sexuelle. Qu’est-ce qu’une relation sexuelle agréable, positive, consentie ? La relation est-elle seulement consentie ou est-elle aussi désirée ? Une relation sexuelle désirée s’accompagne de signes du corps qui se repèrent. Or, sur ces jeunes filles, on ne repère pas les signes du corps. Il y a un traumatisme permanent. Les sages-femmes sont assez sensibles pour pouvoir poser ces questions.

Y compris dans le cadre de l’accompagnement à l’accouchement ?

Certaines jeunes femmes utilisent la grossesse comme un levier pour tenter de se sortir des réseaux. Il faudrait orienter les discussions autour de ça. Par exemple, dans les centres maternels où sont hébergées de très jeunes filles, les sages-femmes peuvent faire face à des victimes de la prostitution. Même si la maternité est une pause dans la prostitution, le réseau, ou même seulement le loverboy proxénète, rappelle une fois l’accouchement terminé pour relancer la machine. Les jeunes filles repartent alors très vite vers des activités sexuelles tarifées, y compris à l’intérieur du centre. Elles s’entraident, se confient leurs bébés pour sortir. Les équipes éducatives nous interrogent de plus en plus souvent sur ce sujet. Ce type d’activité peut-il avoir une influence sur le lien mère-enfant ? Que penser d’une reprise aussi rapide de l’activité sexuelle ? En parallèle, les éducateurs sont gênés avec toutes ces questions. Ils pensent que ce n’est pas forcément le moment, car les jeunes sont dans un projet positif avec leur bébé. Elles sont mises à l’abri, un peu éloignées du système de prostitution. Sauf qu’elles y retournent très vite ! Dans leur chambre, avec leur bébé, elles sont autonomes. Certaines y reçoivent même des « cousins ». Les éducateurs s’aperçoivent vite qu’elles ont une tripotée de cousins et qu’ils changent tous les jours. Ce sont des clients. Ainsi, les équipes éducatives sont complètement déboussolées, ne savent pas comment aborder les questions, ne sont pas du tout formées en sexologie, contrairement aux sages-femmes qui pourraient s’intégrer à ces équipes. Ce serait vraiment intéressant. D’autant plus que les jeunes arrivent souvent dans ces centres trois mois avant l’accouchement, ce qui permet tout de même un suivi. Le suivi de grossesse peut donc être un moment où l’on discute de tout ça. Et ces questions en lien avec la prostitution font vraiment partie de l’accompagnement à la parentalité.

Que faire face au doute, quand la jeune fille n’évoque pas la prostitution ?

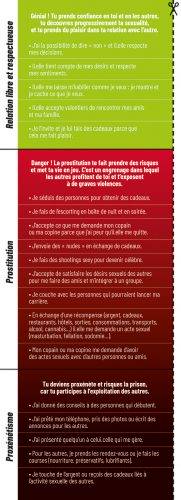

Avec d’autres acteurs, nous avons développé le « michetomètre » (voir pages 21 et 24). Cet outil permet de poser certaines questions quand on a des intuitions. Contrairement au violentomètre, dont on s’est inspiré, l’idée n’est pas de le donner à la personne.

Il permet en revanche aux professionnels de s’en inspirer pour échanger avec la jeune fille. On y évoque les shooting photos, les nudes, la façon dont son copain veut qu’on s’habille… On peut aussi plus directement s’alarmer : « Vous m’inquiétez. Vos réponses me semblent un peu fragiles pour avoir une vraie relation sexuelle autonome, équitable, équilibrée. Qu’en pensez-vous ? » La jeune fille ne répond pas forcément, mais cela va faire son chemin. On peut alors lui proposer de revenir plus tard pour en reparler. De toute façon, on ne va pas régler le problème. C’est impossible. On peut seulement être dans la réduction des risques. On n’a pas le choix.

Justement, que peut faire une sage-femme dans ce domaine ?

La sage-femme peut poser les questions, mettre en place un lien, accompagner la contraception, trouver la plus adaptée à ces jeunes filles qui fuguent régulièrement, dépister les IST et les violences. Elle peut aussi orienter vers les associations spécialisées. Si la patiente refuse, il faut toujours garder du lien. Ce lien est possible à mettre en place dans le cadre d’un suivi de contraception ou d’IVG, quitte à ce qu’il soit un peu excessif. En situation normale, on ne va pas voir sa sage-femme tous les mois. Mais avec ces jeunes, on peut peut-être négocier un contrat. « Je suis disponible. Revenez me voir régulièrement pour parler de votre sexualité. » Il faut inciter les jeunes filles à se faire régulièrement dépister pour les IST, car elles prennent beaucoup de risques. Quitte à y aller tous les trois mois. Certains professionnels vont peut-être râler, mais ce n’est pas grave. Il faut insister pour que cette jeune fille puisse être testée tous les trois mois ! Parce que dans son cas, c’est le seul moyen. C’est peut-être le seul lien qu’on parviendra à mettre en place. Garder du lien, faire un dépistage régulier, passer ce contrat, permet aussi à la jeune de savoir que quelque part, il existe des adultes qui tiennent la route et qui peuvent l’entendre. Les sages-femmes peuvent donc se rapprocher des Cegidd. Même si les jeunes filles ne viennent pas les voir si souvent, avec les Cegidd, cela fait un petit réseau autour de ces patientes. Et à un moment, elles voudront sortir de leur situation et parleront.

De votre côté, comment travaillez-vous ?

Quand je peux, je commence par une évaluation de santé sexuelle. En général, je commence très loin. Comment s’est passée la puberté ? Comment trouvez-vous votre corps ? On avance peu à peu jusqu’à la question de la sexualité et des risques. Je n’aborde pas directement la prostitution. J’essaie de leur faire toucher du doigt la situation dans laquelle elles sont. Quand elles arrivent à mentionner l’escorting, on peut travailler dessus. Je demande alors ce qu’elles ressentent pendant les activités sexuelles. J’emploie le mot « activité », pour différencier de la « relation ». Il n’y a pas de relation avec un client. Elles répondent souvent qu’elles ne ressentent rien et attendent que ça passe en pensant à la récompense. L’idée est alors de mettre le doigt sur la dissociation, le traumatisme, et le tout premier traumatisme qui a permis d’enchaîner tout le système. Une fois que j’en suis arrivée là, je réoriente vers des professionnels spécialisés dans la prise en charge du psychotraumatisme. Mon objectif n’est pas de sortir les filles du système prostitutionnel. C’est impossible. Je n’ai aucun moyen pour cela. Mon objectif est simplement d’entamer la conversation sexuelle pour qu’elles comprennent qu’elles ne sont pas dans une relation consentie, mais dans un échange économico-sexuel. Et qu’elles ne sont pas coupables de cela, mais victimes.

■ Propos recueillis par Géraldine Magnan