Historiquement, la maternité de Saint-Julien, de type 1, était déjà connue dans le bassin genevois pour disposer d’une baignoire depuis plus de 25 ans. Cette baignoire classique, comme on en trouve dans les foyers, était utilisée pour le prétravail, voire le travail. L’équipe de sages-femmes motivée pour accompagner les femmes au plus près de leurs projets de naissance y avait même fait quelques accouchements inopinés.

Actuellement, en France, l’accouchement dans l’eau est pratiqué dans peu de maternités. De nombreuses études ont été publiées sur cette pratique plus courante dans de nombreux pays européens (Vanderlaan et al. 2018), en Australie ainsi qu’aux États-Unis (Bailey et al., 2019). À l’arrivée d’une sage-femme coordinatrice l’ayant pratiqué au Royaume-Uni, nous avons saisi la motivation de l’équipe pour travailler sur ce projet.

Suite à la fusion de l’hôpital de Saint-Julien et d’Annecy donnant naissance au CH Annecy Genevois en 2014, nous avons pu obtenir l’aménagement de nouveaux locaux en 2016. Nous avons ainsi acquis une « birthing pool », baignoire spécifiquement conçue pour l’accouchement dans l’eau pour le confort et la sécurité des femmes et des professionnels. Nous avons invité une formatrice anglaise forte de vingt ans d’expérience dans l’enseignement de l’accouchement dans l’eau. Nous avons validé plusieurs protocoles avec l’équipe obstétricale et anesthésique et nous avons ainsi commencé à proposer cette alternative officiellement dès l’année 2017.

Méthodologie

Après 5 ans de pratique, voici l’analyse descriptive prospective monocentrique de la totalité des 256 accouchements dans l’eau qui ont eu lieu entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2021.

Nous avons choisi, par le moyen d’un tableau Excel, de relever les critères suivants : la parité, l’âge gestationnel, le mode de délivrance, l’intervention postdélivrance : délivrance artificielle ou révision utérine, l’état du périnée, le poids du bébé, l’Apgar, les pH artériel et veineux, l’issue néonatale.

Nous n’avons pas retenu le critère de la quantité de pertes, jugeant celui de l’intervention postdélivrance suffisant pour l’analyse des dossiers.

Notre maternité de niveau 1 transfère également systématiquement les nouveau-nés atteints d’une infection materno-fœtale à traiter ou souffrant d’une détresse respiratoire persistante. Nous avons donc retenu le critère de transfert pour l’issue néonatale justifiant une prise en charge spécialisée.

Contexte

La maternité du site de Saint-Julien réalise environ 1000 naissances par an. L’obstétricien et l’anesthésiste sont de garde sur place, un pédiatre néonatologue est en astreinte. Nous avons 3 sages-femmes en tout en journée pour les 2 étages, bloc accouchement, exploration fonctionnelle et suites de couches. La nuit, nous avons sécurisé la salle de naissance, en rapport avec le délai de déplacement du pédiatre, en plaçant deux sages-femmes au bloc accouchement, sans auxiliaire de puériculture.

Nous avons formalisé trois protocoles spécifiques à l’accouchement physiologique, l’utilisation du bain pour le travail et l’accouchement pour les professionnels ainsi qu’un document de présentation pour le public sur notre site internet. Le protocole de l’utilisation de la chambre de naissance, équipée de la « birthing pool », permet déjà de sélectionner les femmes à bas risque. Le protocole d’accouchement dans l’eau, plus spécifique, liste les indications d’évacuation de la baignoire. Enfin, le protocole d’évacuation de la baignoire, testé en simulation, permet un transfert sur un brancard très rapidement.

Une charte d’utilisation de la chambre de naissance est présentée à la signature du couple, signifiant leur accord pour accepter les limites de l’utilisation des différents équipements, et les critères d’évacuation de la « birthing pool » selon l’évaluation de la sage-femme.

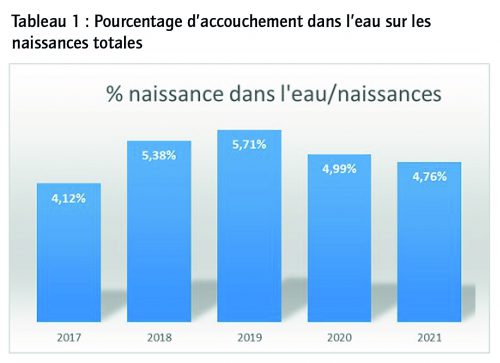

Sur l’ensemble de tous les modes d’accouchement, le pourcentage de naissance dans l’eau représente entre 4,12 et 5,71 % sur les cinq années étudiées (cf. tableau 1).

Nous n’avons pas étudié les échecs d’accouchement dans l’eau. C’est-à-dire les situations qui ont présenté soit une contre-indication au cours de la grossesse, de la mise en travail ou une évacuation de la baignoire avant la naissance que ce soit pour une raison obstétricale ou une demande maternelle. Cela a fait l’objet d’une étude publiée par Lewis et al. en 2018, soulignant notamment l’importance du soutien et de l’accompagnement dans l’aboutissement d’un accouchement dans l’eau.

Résultats et discussion

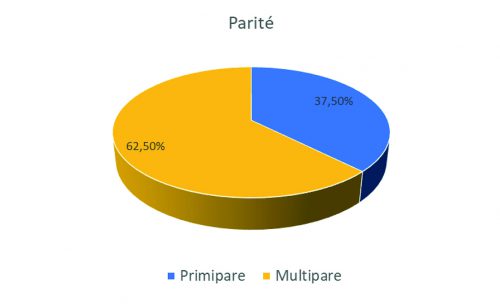

1. Parité

Les primipares représentent plus de 37 % des femmes qui accouchent dans l’eau (cf. tableau 2)

Tableau 2 : Parité

Cette proportion de primipares est proche des 41 % de primipares qui accouchent dans notre maternité sur la période analysée. Le choix d’accoucher dans une maternité de niveau 1 où l’accouchement dans l’eau est possible peut attirer des couples particulièrement motivés, voire préparés pour un accouchement physiologique, y compris pour un premier enfant. Nous avons eu en effet quelques témoignages de choix de notre maternité dans ce sens, mais sans relevé de prévalence.

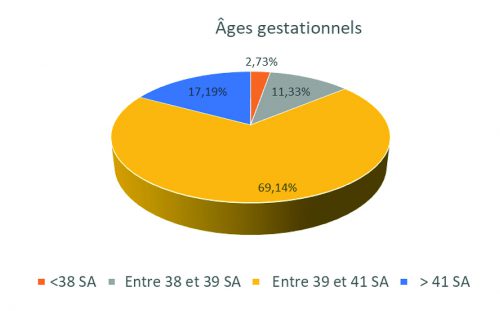

2. Âge gestationnel (cf. tableau 3)

Tableau 3 : Âges gestationnels

Sept naissances dans l’eau ont eu lieu en dessous de 38 SA.

Le protocole autorise l’accouchement dans l’eau après 38 semaines. Cela fait pourtant débat dans l’équipe de sages-femmes qui soit l’oublient, soit sont tentées de céder aux demandes. Une naissance a eu lieu dans l’eau à 36 + 6 SA avec un Apgar à 6-6-8-10 et des pH artériels à 6,99 et 7,03, malgré une bonne récupération du bébé qui est resté près de sa mère. Ce dossier a donné lieu à un nouveau rappel du protocole à l’équipe.

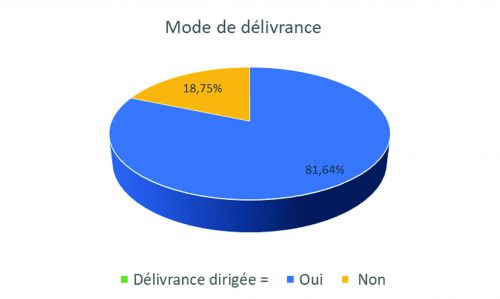

3. Mode de délivrance (cf. tableau 4)

Après l’accouchement dans l’eau, les patientes sortent systématiquement de l’eau pour la délivrance.

Les délivrances naturelles (18,75 %) sont le fait d’un refus de la patiente d’une délivrance dirigée offerte automatiquement. Il est à noter cependant qu’aucune hémorragie du post-partum n’a eu lieu après une délivrance naturelle.

Tableau 4 : Mode de délivrance

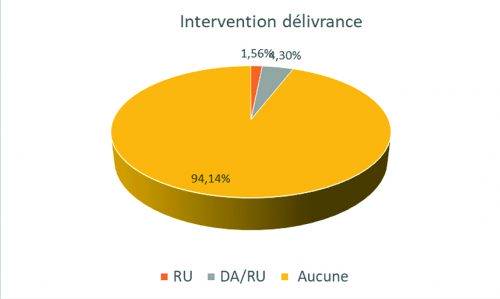

4. Intervention postdélivrance (cf. tableau 5)

Tableau 5 : Intervention délivrance

Sachant qu’une révision utérine (RU) est systématique lors d’une hémorragie du post-partum et qu’il n’y a eu que 15 DA/RU ou RU seule, 94,14 % des accouchements n’ont pas été suivis d’une hémorragie du post-partum.

Tous les dossiers d’hémorragies du post-partum, pertes sanguines supérieures à 500 ml, sont analysés systématiquement en équipe pluridisciplinaire. Aucune analyse n’a mis en cause un délai de prise en charge trop important ou une étiologie remettant en cause ce mode d’accouchement. Une hémorragie a cependant été consécutive à une mauvaise administration de l’ocytocine pour une délivrance dirigée. En effet, l’administration a été faite per os. Cette situation a révélé un frein de l’équipe à envisager une injection intramusculaire lorsque l’accès intraveineux n’est pas disponible : absente, bloquée ou patiente s’étant déperfusée. Cette voie d’administration d’ocytocine pour la délivrance dirigée fait pourtant partie des recommandations de bonnes pratiques contrairement à la voie orale.

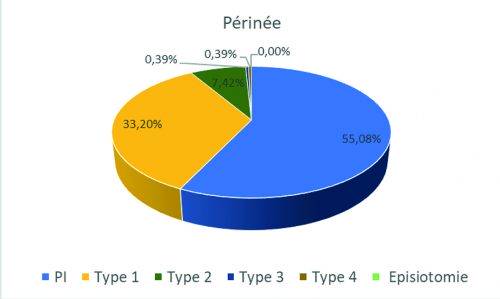

5. Périnée (cf. tableau 6)

Tableau 6 : Typologie du périnée

Bien que deux patientes aient eu à souffrir d’une lésion obstétricale du sphincter anal la première année, nous n’avons plus noté ces situations par la suite sur les 256 accouchements dans l’eau au total. La proportion de périnées intacts est équivalente à 1 femme sur 2 (55,08 %). Par ailleurs, 88 % des femmes ont eu un périnée intact ou une lésion superficielle (premier degré). L’épisiotomie ne peut être pratiquée dans l’eau, d’où l’absence.

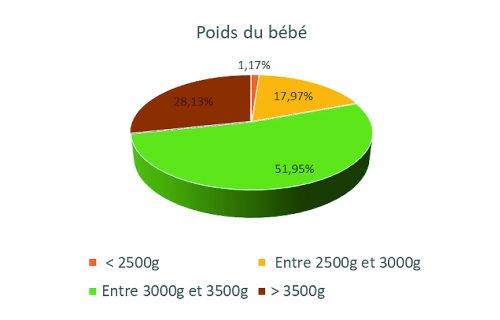

6. Poids du bébé (cf. tableau 7)

Tableau 7 : Poids du bébé

28 % de bébés pesaient de plus de 3500 g. Les dystocies des épaules auraient justifié une évacuation de la baignoire même après délivrance de la tête fœtale et ne sont donc pas présentes dans notre analyse. L’analyse des dossiers de dystocie en staff multidisciplinaire n’a d’ailleurs pas relevé d’incidence lors d’un accouchement débuté dans l’eau.

Trois bébés pesaient moins de 2500 g ; un seul de ces trois bébés était à moins de 38 SA. Les retards de croissance (RCIU) ou les petits poids pour âge gestationnel (PAG) sont contre-indiqués pour une naissance dans l’eau. S’ils sont non identifiés ou diagnostiqués cliniquement pendant la grossesse ou l’admission en travail, ils peuvent être découverts au moment de la naissance.

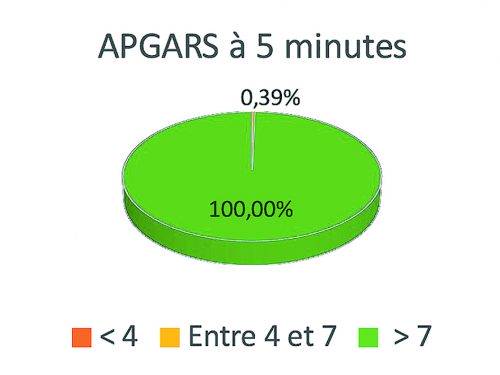

7. Apgar à 5 minutes (cf. tableau 8)

Tableau 8 : Apgar à 5 min

Il n’a été relevé aucun Apgar < 4, mais un seul Apgar à 7 à 5 minutes puis une évolution favorable à 10 minutes (Apgar à 10 à 10 min).

Nous avons eu un seul Apgar < 4, à 1 minute, pour un nouveau-né de 41 + 6 SA. Il s’agissait d’un déclenchement pour post-terme et une mise en travail après un seul comprimé d’Angusta®. Cette patiente avait déjà bénéficié d’un accouchement dans l’eau deux ans auparavant. Le déclenchement n’est pas une contre-indication ferme lorsqu’il évolue vers un travail actif sans perfusion d’ocytocine. Il nécessite cependant un accord de l’obstétricien de garde.

Les pH étaient de 7,36 et 7,40. Ce bébé a ensuite bien récupéré après 30 secondes de ventilation par Neopuff® puis un Apgar à 8 à 5 minutes. Il est resté près de sa mère en suites de couches physiologiques.

Deux autres nouveau-nés à terme ont eu des scores d’Apgar à 1 minute < 7, mais > 4, sans indication de transfert en néonatalogie grâce à une bonne récupération à 5 minutes.

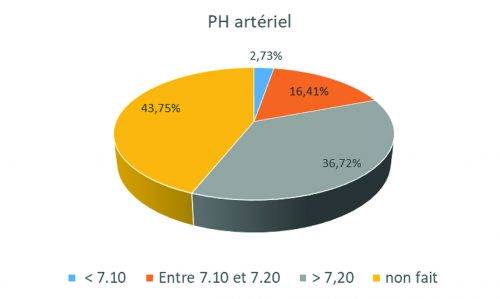

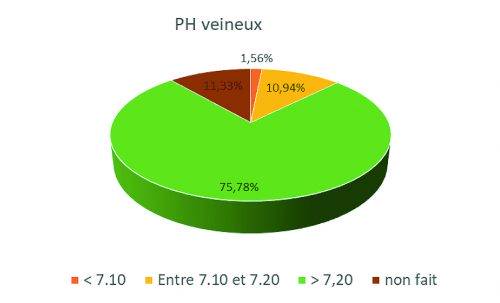

8. ph artériel et veineux (cf. tableaux 9 et 10)

Tableau 9 : pH artériel

Tableau 10 : pH veineux

112 pH artériels sur 256 naissances n’ont pas été réalisés, ce qui représente malheureusement une proportion importante. L’absence de pH artériel est le point le plus négatif de notre expérience. Près de 44 % d’absence pour les pH artériels et 11 % pour les pH veineux. Il y a un faible nombre de refus parental que nous n’avons cependant pas quantifié.

Cette absence de pH fait suite au délai de clampage pratiqué selon la demande des couples, d’une part, ou selon les dernières publications sur l’intérêt du clampage tardif. Un protocole en voie de finalisation va être publié en 2022, dans lequel il sera conseillé de prélever le pH artériel à moins d’une minute sans clampage, en obstruant par tamponnement le site de prélèvement avec une compresse stérile et permettant ainsi de retarder jusqu’à trois minutes le clampage pour le bénéfice du nouveau-né, tout en ayant cette donnée biologique. Le contexte aquatique de ce délai de clampage rend toutefois ce prélèvement difficile.

Les pH < 7,10 sont systématiquement analysés en équipe pluridisciplinaire, mais aucun dossier étudié n’a mis en cause la gestion de l’accouchement dans l’eau, à l’exception du nouveau-né à 36 + 6 dont il a été question dans le paragraphe sur l’âge gestationnel.

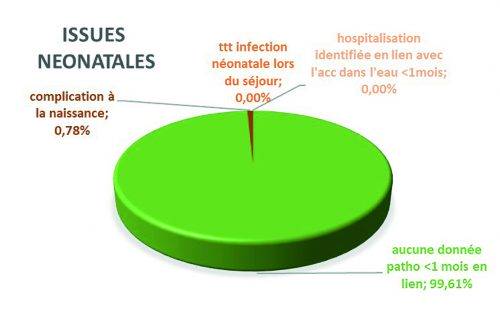

9. Issues néonatales (cf. tableau 11)

Tableau 11 : Issues néonatales

Le transfert des nouveau-nés justifiant d’une antibiothérapie étant systématique dans notre maternité de niveau 1, c’est ce critère qui a été relevé, puis les dossiers de transfert analysés. Aucun nouveau-né n’a donc fait l’objet d’un transfert dans ce cadre.

Seuls 2 nouveau-nés sur les 256 naissances (0,78 %) ont été transférés en néonatalogie pour les raisons suivantes :

• un nouveau-né transféré pour détresse respiratoire, de résolution rapide, avec un retour auprès de sa mère à J1. Un pH < 7,20, mais l’Apgar initial était à 8-10-10. Le liquide était teinté ;

• un nouveau-né avec un pneumothorax spontané malgré des pH > 7,2 et un Apgar initial à 9, mais présentant une polypnée et un geignement persistant justifiant l’intervention du pédiatre. Le liquide était teinté.

Le liquide teinté est une contre-indication à l’accouchement dans l’eau, ces deux nouveau-nés n’auraient donc pas dû naître dans l’eau. Nous insistons donc sur une vigilance particulière face à la dilution du liquide amniotique dans la baignoire ou au manque de luminosité dans la pièce. Le liquide méconial peut cependant être seulement constaté au moment de la naissance.

Conclusion

Cette analyse prospective nous démontre l’importance d’une évaluation du risque rigoureuse et d’une vigilance clinique forte (Anselmi, 2016). Une attention toute particulière doit être portée à l’âge gestationnel, l’évaluation du poids fœtal, la couleur du liquide, l’importance médicolégale du prélèvement de sang ombilical pour les pH ainsi que la gestion de la pression des couples autour de leur projet de naissance. Les sages-femmes sont parfois en difficulté avec des projets de naissance ou des refus de soins qui, soit présentent un risque, soit limitent l’évaluation.

Ainsi les sages-femmes s’assurent de la compliance des couples avant l’admission en chambre de naissance, à l’aide de la charte présentée aux couples. Il s’agit d’établir une sorte de contrat de confiance et de s’assurer de la bonne compréhension des limites de ce qui peut être accepté dans le cadre d’un accompagnement de la naissance physiologique, spécifiquement dans l’eau. Cette base relationnelle doit permettre également de gagner du temps lors d’une situation nécessitant une évacuation en urgence.

Il serait intéressant d’étudier le ressenti des femmes, des couples et des sages-femmes autour de ces expériences de naissance dans l’eau. Une étude comparative entre les projets d’accouchement dans l’eau aboutis et non aboutis pourrait venir renforcer l’étude de Lewis et al. (2018)

Références bibliographiques

- Jennifer Vanderlaan, Priscilla J Hall Maryjane Lewitt, Neonatal outcomes with water birth : a systématic review and meta-analysis, Midwifery 59 (2018)27-38

- J. Anselmi, Accouchement dans l’eau : quelles sont les conséquences maternelles et fœtales d’un accouchement dans l’eau chez des patientes présentant un faible risque obstétrical comparé aux accouchements sur terre avec ou sans analgésie péridurale ? La Revue Sage-Femme (2016) 15, 219-227

- Joanne M. Bailey, Ruth E Zielinski, Cathy L Emeis, Lisa Kane Low, a retrospective comparison of water birth outcomes in two United States Hospital settings, Birth issues in Perinatal care Wiley (2019) 1-7

- Lewis et al., the perceptions and expériences of women who achieved and did not achieve a waterbirth, BMC Pregnancy and Childbirth (2018)